寻楸杂谈第207季野生山核桃手持文化的溯源和发展

山核桃手持文化的流行是有源可溯的,现存台北故宫博物院,乾隆爷和嫔妃的十八罗汉山核桃手持男、女款,这是真正的清代山核桃手持文化力证。

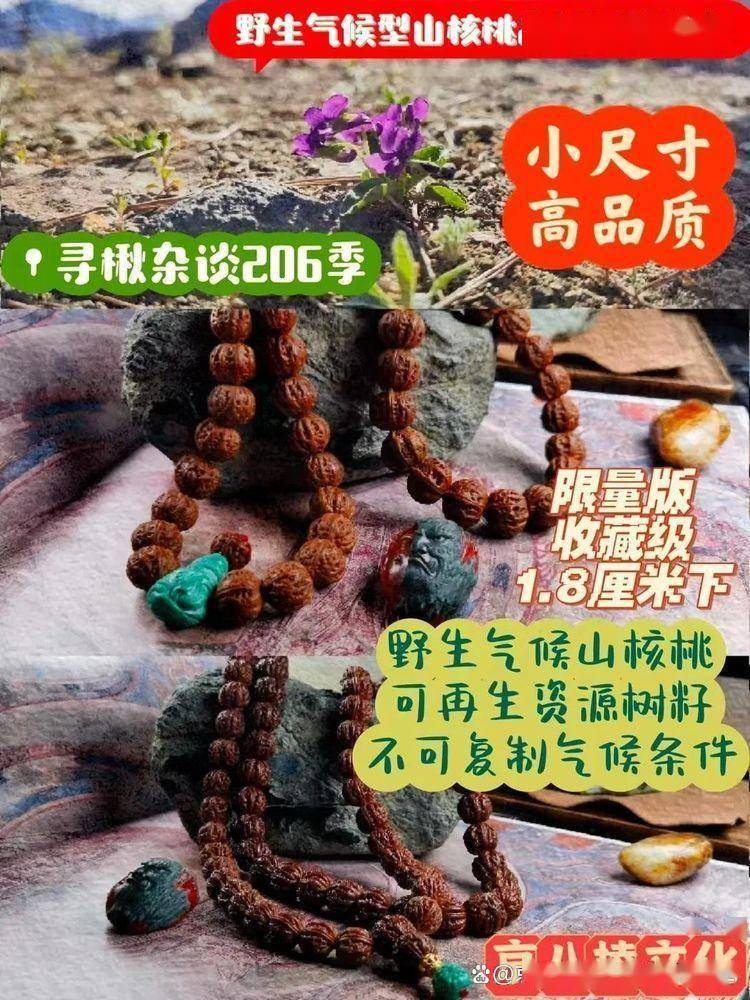

手揉麻核桃起源几千年,而野生山核桃成串的流行时间短,文化延伸和制作工艺是主要原因,首先是文化延伸的需求,其次是加工工艺的进步,才是促成山核桃手持文化出现的原因。

制作工艺中的钻孔环节是关键,中国玉文化有七八千年的流行历史,远古石器时代,就有骨钻、石钻类的小孔制作工艺,需要水和石英砂配合磨销,针对树籽类钻孔是不合适的;到了北宋时期,金属钻头出现了,促成钻孔工艺大幅进步,发展到清代,出现了各种树籽类文玩成串现象,标志着打孔工艺已然成熟。

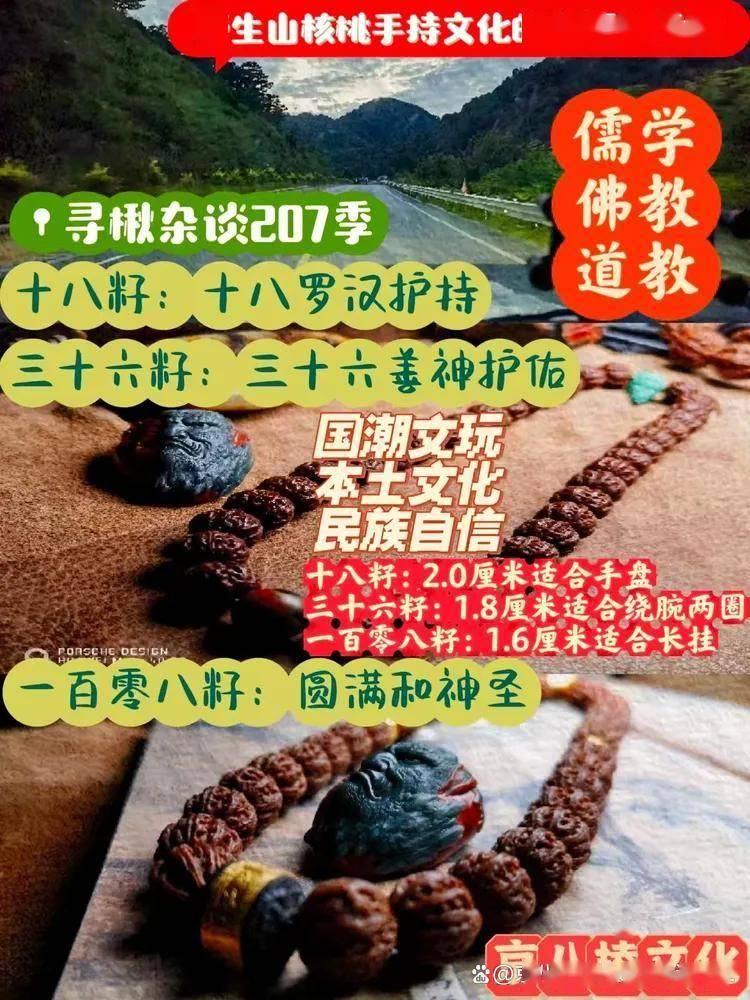

核桃文化从手揉到成串的过程,是文化延伸的需求,纵观清代宫廷文玩手串类,多为下面三种数字关系,十八粒、三十六粒、一百零八粒,这里面有什么讲究呢?

中华文化博大精深,儒学和佛教、道教为主流,从衍生出的文玩文化中,充分展现了这些主题文化的影子:

十八籽:象征十八罗汉护持

三十六籽:代表三十六善神护佑

一百零八籽:象征圆满和神圣

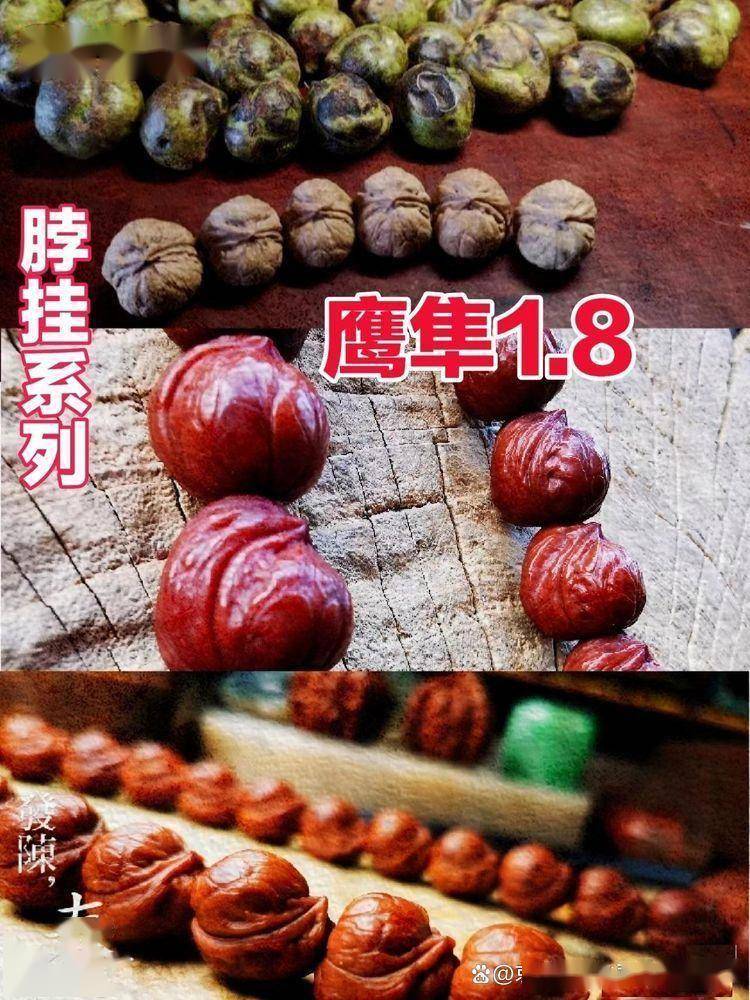

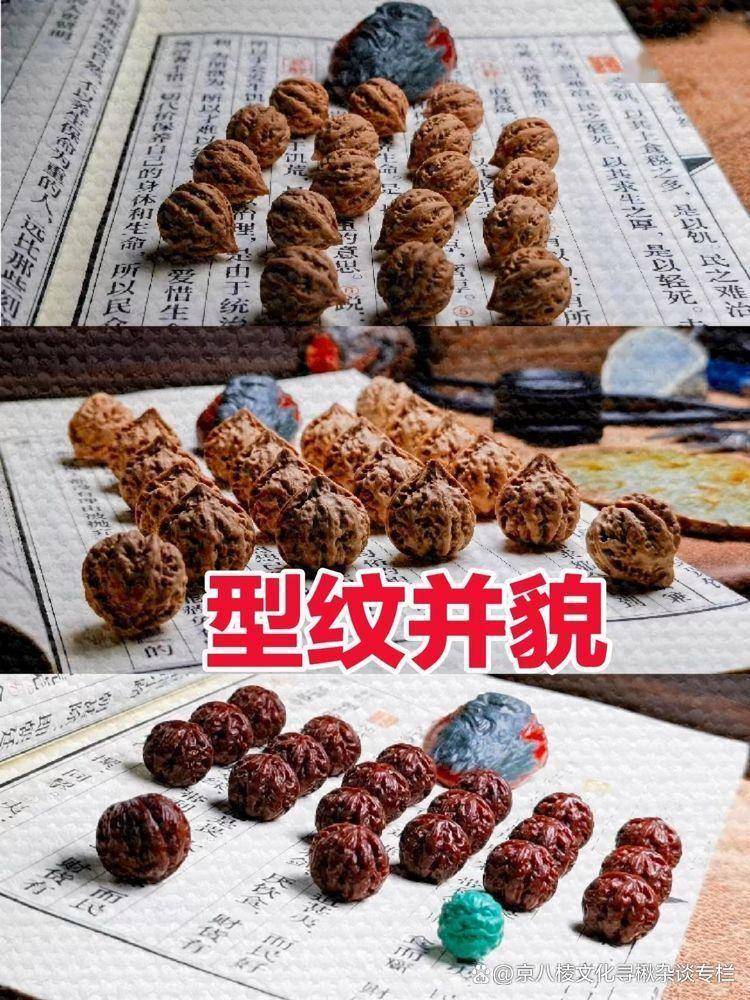

山核桃手持文化逐渐流行,尤以十八籽为主,各种各样的文玩手串,都是以十八罗汉为基数的出现,而山核桃手持的优势有三点:

①、本土树籽

②、磨尖打孔

③、型纹结构

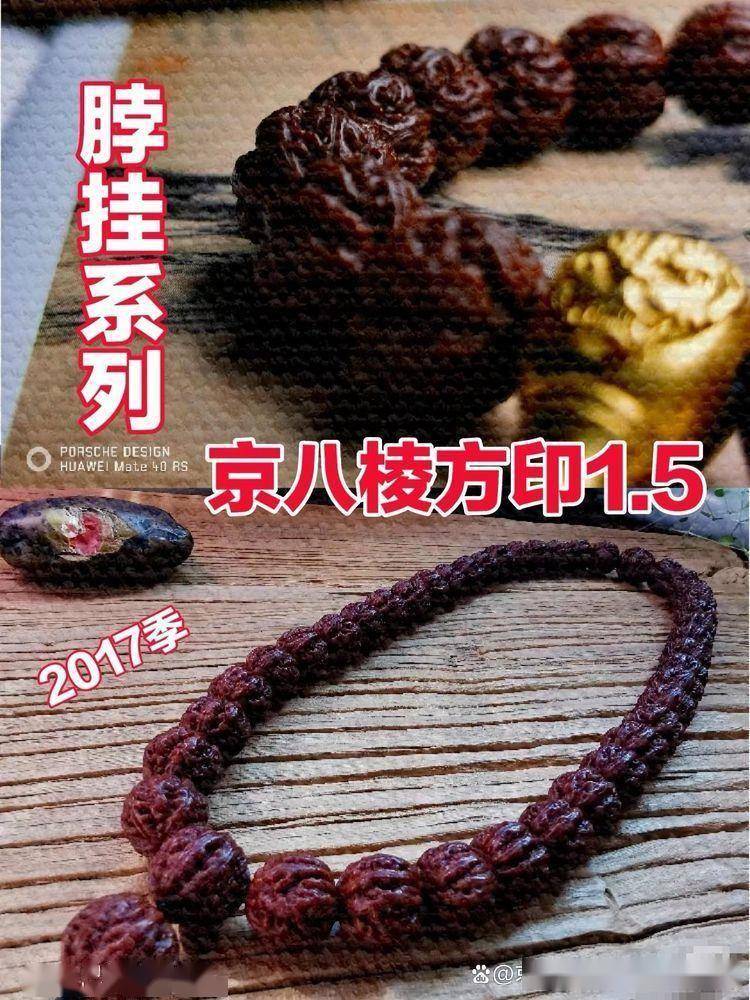

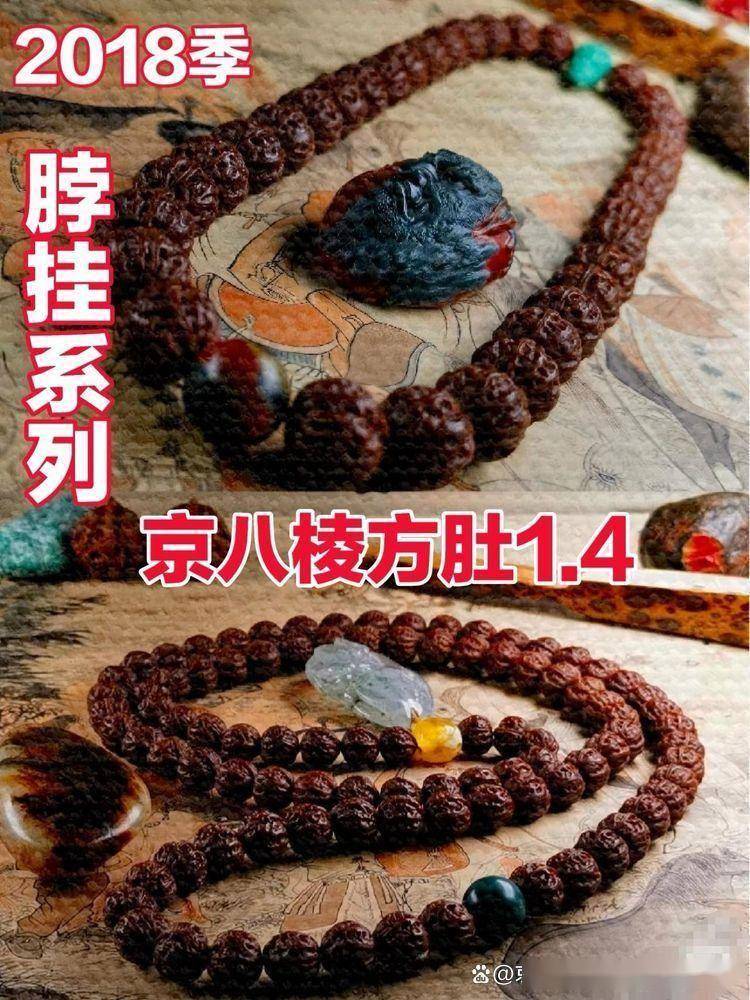

属于国潮文玩,有浓厚的历史传承和文化背景;磨尖打孔保持90%的原生状态;通过桩型和纹理来诠释个性和彰显文化,充分展示了华夏文明的内涵和容大;

近十年的山地寻楸总结,山核桃尺寸在1.8厘米以下,适合36粒手持,可以绕腕两圈,预示着好事成双;尺寸在1.6厘米以下,适合108粒长挂,预示着团圆美满;而尺寸在2.0厘米左右,适合十八罗汉型手持,充分发挥盘玩适手感;野生气候型山核桃手持,无须担心来年的复制性,因为大多数山核桃树,每年变异弹性极大,完全一致的复刻现象是极少数的存在;本土文玩映射本土文化,难道不是民族自信的最佳选择吗?

京八棱文化&寻楸杂谈专栏-文章有深度