王润身:巅峰时因“生活作风问题”跌入低谷,晚年坚决不回八一厂

《——【·前言·】——》

他是那个红得全城都知道的人,但当他跌落时,却没有人能准确解释其中的原因。

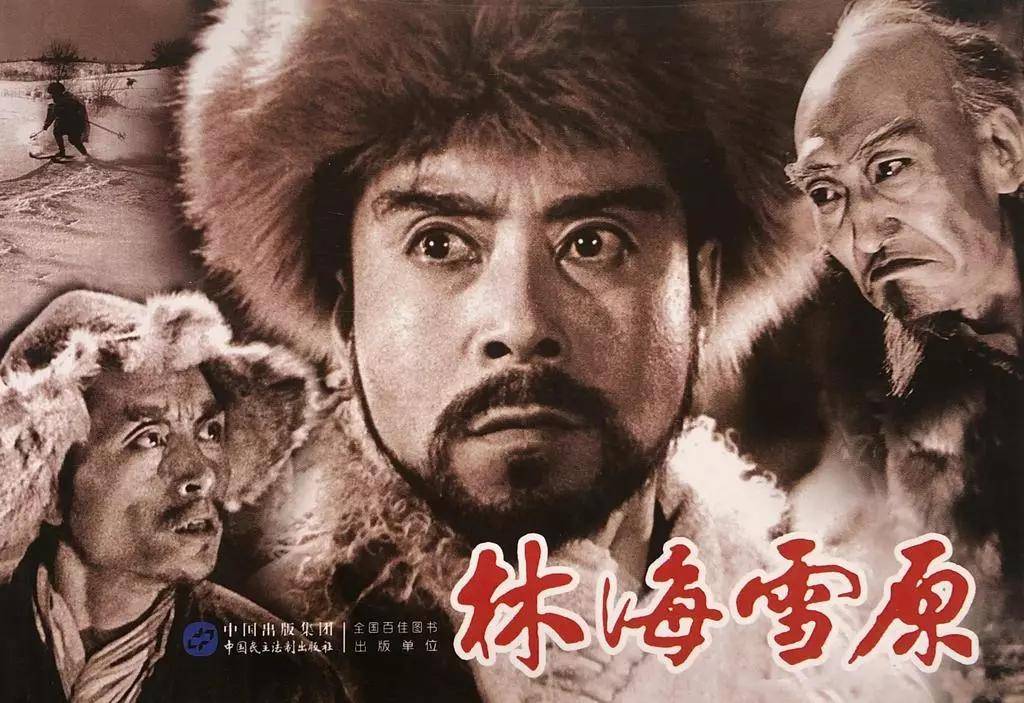

1958年,八一厂正在为拍摄《林海雪原》寻找演员,导演希望找到一个“真能冲进山里的人”,然而严寒的天气让没有人敢接这个角色,唯有王润身站了出来。

拍摄前,他坚定地说了一句话:“先上山,后开机。”于是,他来到了长白山,气温降至零下三十度,他穿着棉衣,睡在山洞里,和猎户们一起学习在雪地上行走、踩冰面和辨别枪声。他笑言:“如果你们不信我能演杨子荣,那就别拍这部戏。”

正式拍摄时,他嘴里含着冰块,台词通过冰冷的空气吐出,气息却深深憋在肺中。为什么?因为他不希望观众看到一丝白雾,他宁愿嘴巴麻木,台词不清楚,也不能让一丝细节出错。

他在拍摄埋伏时,动弹不得地躺了三个小时,雪堆积在靴子上,根本拔不出来。他笑着说:“这样才真。”最终,观众买账,电影上映后,成为轰动全国的作品。

杨子荣成为了“孤胆英雄”的象征,而王润身也因此一举成名。可是,他不参加舞会,也不接受采访。他总说:“我不是杨子荣,演完了,我就回我自己的屋里。”然而,无论他说什么,大家都认定他就是杨子荣。

正当风头最劲的时候,报纸连续五天刊登关于他的新闻,八一厂门口每天都挤满了前来送信的群众。有人寄来了子弹壳,说是“纪念打鬼子的日子”,他对此毫不在意,仍然坚持早晨练武、晚上背台词。

然而,风向却悄然改变。

1963年,厂里收到匿名举报,指控他说“与女演员有不当关系”。没有证据,也没有机会对质,但这一句指控,已经足够重创他的声誉。他被召去谈话,最初只是“请你配合”,一天后变成了“请你不要外出”,三天后,门外站着两名警卫,王润身问:“为什么?”却得不到任何回答。

他坚持不签字,不认罪,始终咬住一句话:“我没做过的事,我绝不承认。”不久,他的一些老同事都消失了,导演、摄影师、后勤人员都没有给他任何回音。他仿佛从“英雄”的形象中被抹去了。

有一次他写信求助,但没有人理会。半年后,他被通知回家“接受劳动锻炼”,没有归期,也没有手续,只发给他一张车票。王润身,彻底消失了。

他不会种田,锄头让他的手长茧,牛不听话,他早上四点出门,晚上回来全身是泥,吃的是咸菜配窝头。最痛苦的并非贫穷,而是他的妻子得了心脏病。为了她,他每天走十里路,背水、挑柴、做饭,再去队里出工。钱不够,他卖了手表,卖了戏服,最后甚至卖了剧本手稿。

医生说:“如果送到省城能救她。”但他没有足够的资金。

1966年,妻子去世,他将她埋在村头的小土丘上,整整一夜,他站在坟前,不说一句话。家里剩下两个孩子,大的五岁,小的三岁。他开始学着做饭、熬夜赶衣服,常说:“以前演一个人,现在得活两个。”

没有人再来找他,他从“演员”变成了“村里那个疯了的寡汉”。

直到有一天,天津的一个女影迷,名叫夏炎,怀着对《林海雪原》的深深怀念,找到了他。她说:“你拍的戏救过我哥哥。”王润身没有回应,但每个月,夏炎都会写信给他,直到她亲自坐火车来找他。

第一次见面时,他正在地里锄草,满脸是泥,裤子上破了个洞,他说:“你走吧,我不拍了。”但夏炎没有放弃,她带来罐头、棉衣和药物。她说:“你拍的戏救了我哥哥。”王润身依然没有回应。

后来,夏炎坚持每个月一次,王润身终于肯开口,他说:“我不恨演戏,恨的是人。”他接着说:“是人把我赶出来的,不是戏。”

随着时间的推移,夏炎带着她的女儿搬到天津照顾王润身,他的女儿王爱花与夏炎的儿子夏志鹏最终结婚。

这个破碎的家庭,用另一种方式延续了下去。

1978年,王润身被“平反”,八一厂向他发来了邀请信,邀请他回去工作,但他毫不犹豫地撕毁了那封信:“你们毁了我,还想让我回去?”

他没有回去,而是选择去了长春的长影厂。那里没人提及他过去的事情,他从零开始,接下了许多小角色。有人说:“你是杨子荣,怎么演老汉?”他回答:“我早不是杨子荣了。”

他在长影厂拍摄的第一场戏仅有五个镜头,一个坐着,一个点烟,一个递话,一个回头,一个死去。没有台词,他没有说话,只是带着自己的茶杯出现在片场。

他演了一个盲人老汉,剧组认为表现不够清晰,他却说:“盲人不是瞎子,是看得太多。”导演看了三遍后称赞:“就是这种味道。”

从那之后,没人再让他演配角,第二年,他便成为了主演。在《北斗》中,他演了一个失去儿子和妻子的退伍军人,剧组中的人都为之动容,现场甚至有人哭了。

他不流泪,声音平静,手里抖着点燃一根烟,只说:“都走了,烟不灭。”

他自己后来提到,那不是表演,而是真话。他曾在家门口对自己说过这句话。

在长影厂,没人提起他的过去,他拍了十二部戏,角色各不相同,从铁路工人到刑警,从农场老兵到实验室看门人。每一个角色,他都赋予了新的生命。

有人问他:“你曾演杨子荣,怎么还演这些?”他答:“英雄死了,剩下的是我。”

他再也没有回过八一厂,也从不愿再走那条路。有人开玩笑问他:“老王,不去看看老同事吗?”他不笑,只冷冷地说:“埋我,也别往那边埋。”

他私下曾说过一次,厂里一个人都没有来看他,那年他被抓走。他写信请求原谅,但没有人回信,连一句“等查清楚再说”都没有。

他说:“没有。”他指的是,当时没人相信他。“这一点,我一辈子都不会回去。”

有传言说,厂里有人“添油加醋”加重了对他的指控,但他没有指名道姓,只说:“我如果回去,就是打自己的脸。”

他拍戏时最害怕的就是犯错,哪怕走位差一寸也要重拍。但就是这样一个人,却被贴上了“私生活不检点”的标签。他觉得,比打断腿还羞耻。

最后,他在长影厂拍了《黑太阳731》,饰演一个被俘的军医,这个角色是他自己申请的。他说:“我知道疼是怎么来的。” 这一部电影,他通过一个转身、一个微笑、一个崩溃的瞬间,把自己送入了影史的殿堂。

尽管他再次获得了声誉,但他依然不接受采访、不上节目。他只说:“我不是靠说话红的。”

每年,他都会独自去电影院看《林海雪原》,就一个人,站在门口,望着杨子荣骑马走入雪林的场景,久久不肯离去。

有一次,有人认出他来,说:“老王,你还记得那时候吗?”他没有回头,只是冷冷地说:“我记得的,是拍完后那几年的日子。”

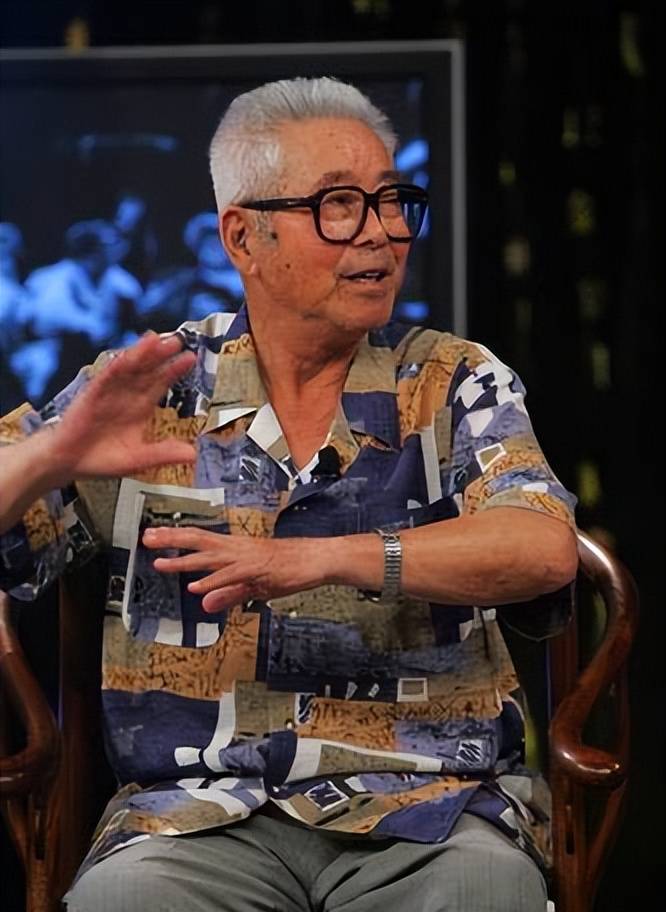

晚年,王润身住在长春厂宿舍,每天早晨练拳,中午吃两个菜,晚上看书。80岁时,他依然能徒手抓住年轻人的手腕,将他按到墙上。年轻人事后才知道他是王润身,说:“老爷子下手可真狠。”

他笑了笑说:“戏要真,拳也得真。”

有长影的同事评价他:“他就像一名老兵,不退场,不脱队。”

他的最后一部戏,是在城市角落里演一个保安。他的角色几乎没有台词,最后一个镜头,他坐着,听着外头的拆迁声音,抬头看了看天空,说:“我年轻时也这样站过。”

那句台词并非剧本中的,导演没有剪掉。王润身说:“你听得出,这是他说给自己听的。”

王润身走时,没做告别。住院前他还在练拳,走时只有一床、一盏灯和一本剧本。他一生演过无数人,但最终留给大家的,依旧是那个在雪林中拿枪回头看的身影。

不是因为他红,而是因为他不愿假装。