《天堂电影院》被高估30年?成功学毒鸡汤才是它的真面目!

当影迷们提起意大利经典电影,《天堂电影院》总会被冠以"影史神作"的称号。豆瓣9.2分、IMDb榜单常客、无数人的"人生必看",这些光环背后却隐藏着巨大争议——它究竟是纯真的光影赞歌,还是一碗精心熬制的成功学毒鸡汤?

️"衣锦还乡"的虚伪叙事:失败者不配拥有回忆?

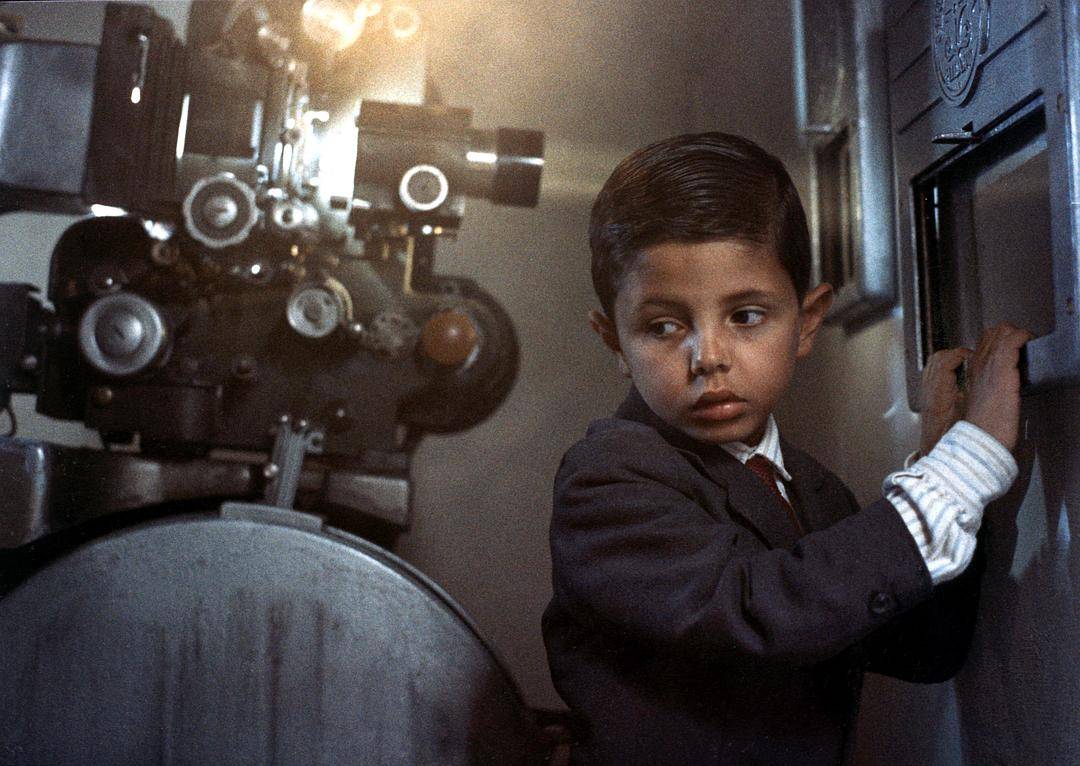

影片最核心的价值观暗藏致命逻辑:男主角多多必须功成名就,才有资格重返故乡追忆往昔。老放映员阿尔弗雷多那句"不准回头"的告诫,本质上与中国式家长"我都是为你好"如出一辙。小镇电影院的温情、初恋的甜蜜、放映机的光影,这些美好回忆的价值,竟被绑定在"成功者"的身份上。若多多未能成为名导演,这些记忆是否就沦为失败者的耻辱?

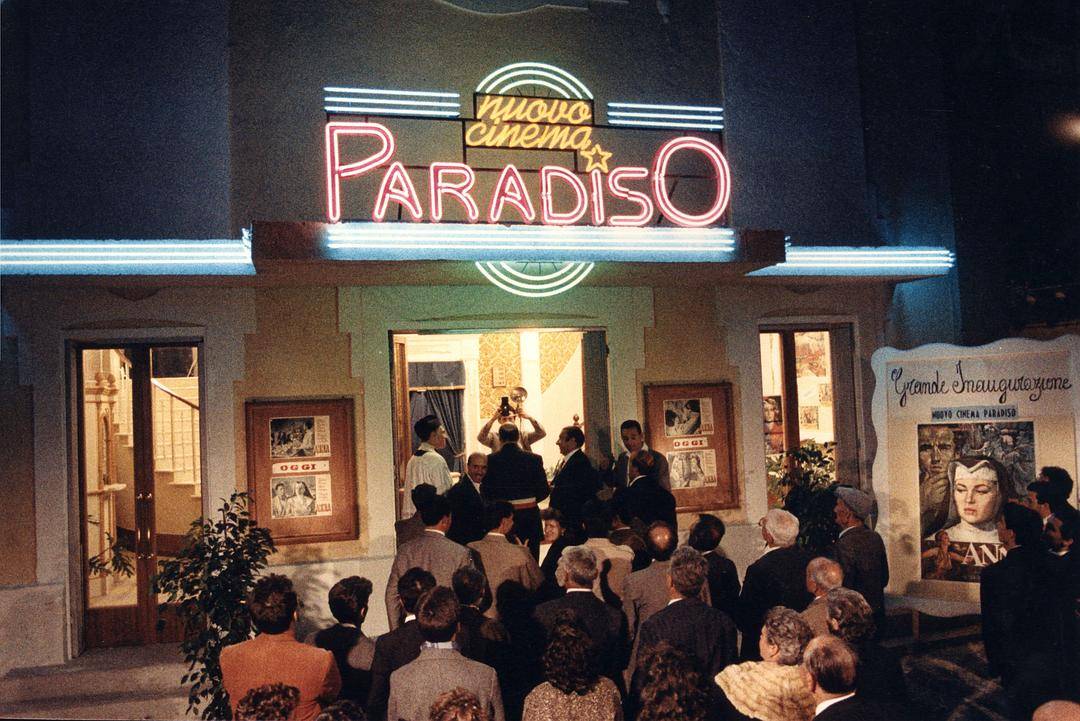

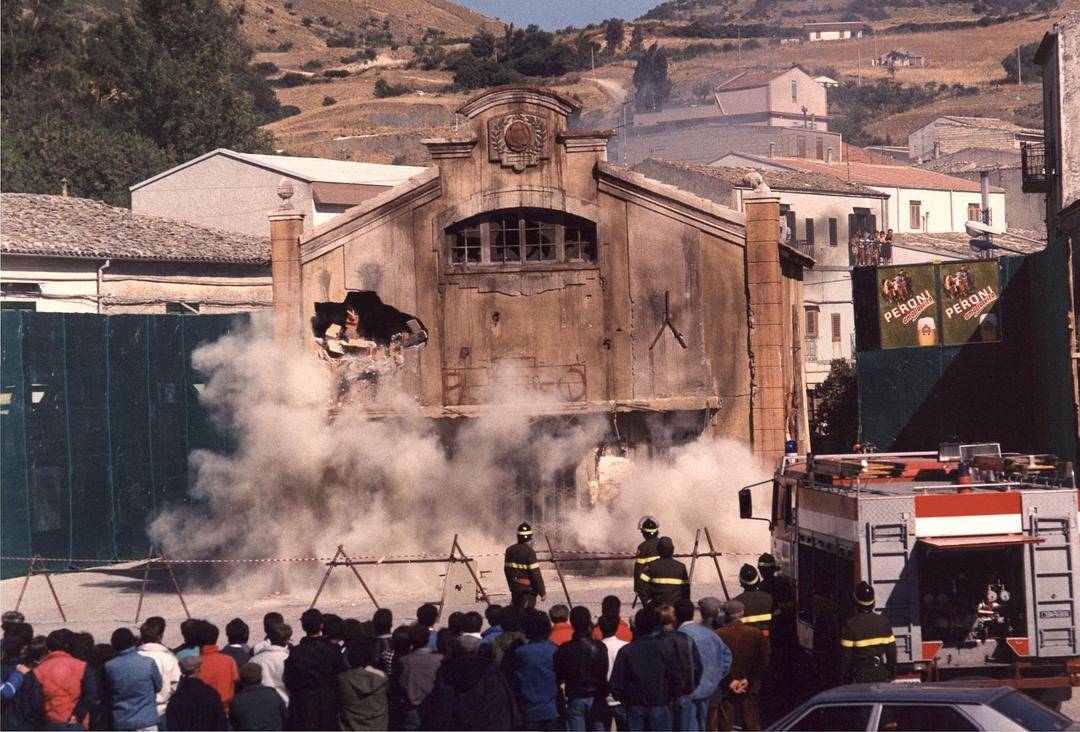

更讽刺的是,多多用童年对电影的热爱换取了世俗成功,却对电影本身毫无反思。导演托纳多雷用"炸毁影院"的仪式化场景煽动怀旧情绪,却回避了真正的拷问:是谁为了名利亲手埋葬了初心?

️暴力煽情:接吻蒙太奇背后的情感操控

《天堂电影院》堪称"催泪教科书":集体观影的欢笑泪水、被剪掉的亲吻胶片、片尾催泪弹般的蒙太奇。但细究其手法,实则是用审查制度、乡愁滤镜和初恋遗憾,精准戳中大众情感G点。

展开全文对比意大利新现实主义大师德西卡(《偷自行车的人》)的克制,托纳多雷选择用夸张的嬉闹、刻意的伤感轰炸观众。当电影将"接吻镜头"简化为被压抑的纯真象征,当神父审片剪胶片沦为喜剧桥段,那些关于欲望、阶级、信仰的深刻议题,早已被浪漫化的糖衣所掩盖。

️碰瓷费里尼?经典元素的廉价挪用

影片常被赞誉"延续意大利电影传统",实则是对大师拙劣的模仿。小镇群像戏照搬费里尼《阿玛柯德》的喧闹却失其神韵,特邀费里尼御用演员出演更像贴金行为。

真正的意大利电影精髓,在罗西里尼的战争反思、安东尼奥尼的存在焦虑、帕索里尼的底层凝视中流淌。而《天堂电影院》却将电影降格为大众消费品,用"集体共鸣"取代个体思考。正如影评人尖锐指出:"它把电影院的消亡拍成葬礼,却让主角成了亲手掘墓的人。"

30年后再看《天堂电影院》,它更像一面照妖镜:当怀旧成为阶级特权,当成功学绑架艺术初心,当煽情取代思考,我们追捧的究竟是经典,还是自我感动的幻觉?或许正如阿尔弗雷多那句被误读的忠告——人生不是电影,但有些电影,早该走出造神的神坛。

【你认为《天堂电影院》是经典还是过誉?欢迎在评论区留下你的观点】