难怪金庸没写《天龙续集》,张无忌说出原因,只怪一位魔头被洗白

《天龙八部》的世界观宏大,涉及势力众多,一时间高手如云,剧情自然让人觉得荡气回肠,如此佳作,自然值得一部续篇作品。

而且《天龙八部》的结局也的确是留下了一些伏笔,比如段誉和虚竹二人在书中仍处于上升期,他们的武功还能精进,他们身上还有故事值得挖掘,而且除了他们之外,武林新生代的崛起自然也值得一说。

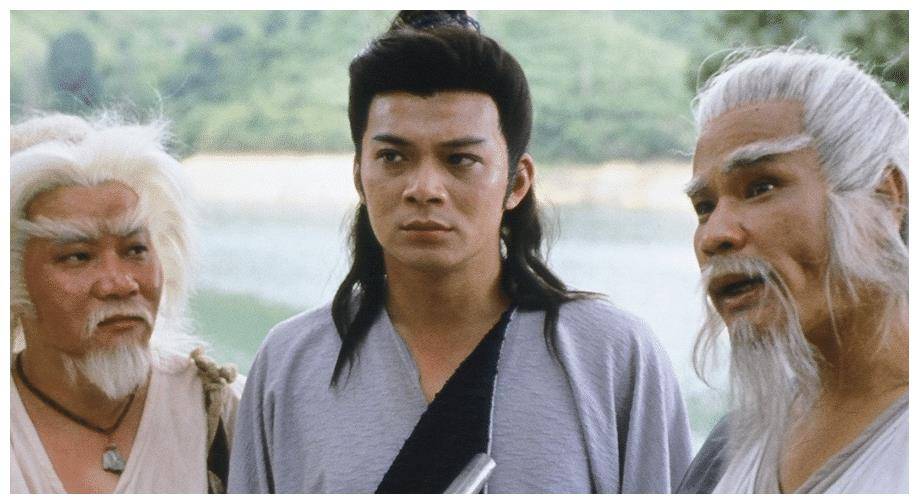

(段誉、虚竹剧照)

有“射雕三部曲”的先例,金庸以《天龙八部》为基础,再次开启一个全新的“三部曲”也合情合理,可他为何始终没这么做?对于金庸而言,多一部作品自然能获得更多的财富,而且有“情怀”因素在,这部续作也一定会被读者接受,所以他到底有何顾虑?

一、值得续写的故事

“后天龙时代”有哪些故事值得被续写?正如文章开篇所述,段誉和虚竹还算是武林新秀,事实上直至书末,他们也算不上是“大展拳脚”,这二人的未来的无可限量的。

当然,即便有《天龙八部续集》,段誉和虚竹也大概率不会作为主角登场,因为还有更多的武林新秀的故事值得去写。

比如虚竹的徒弟,新修版中,金庸安排虚竹代替萧峰完成了丐帮武功传承,于是有了这么一段设定:“过得多年,丐帮中出了一位少年英雄,为人稳重能干,人缘甚佳,群丐公议,推之为主。各人尊重萧峰原意,送此人去灵鹫宫,先由虚竹考核认可,再传他‘打狗棒法’及‘降龙十八掌’。这少年帮主不负所托,学得神功,又将丐帮整顿得蒸蒸日上,竟尔中兴,丐帮自此便视灵鹫宫为恩人。”

(独孤求败剧照)

这位少年英雄自然会是后天龙时代最耀眼的角色之一,除了他之外,根据杨过的推测,那自诩“剑魔”的独孤求败也应该是后天龙时代的人物,这位纵横武林三十余载而未尝一败的高手又经历过什么?读者自然也想一窥究竟。

不过除了这些角色之外,这个时代还有更重磅的角色,那就是郭靖的祖先,以及他祖先的兄弟们。

二、郭靖的人设

《射雕英雄传》第一回中,郭啸天登场时,金庸就借曲三之口提到了郭啸天的身份。

原文道:“曲三道:‘哼,我怕你们泄露了秘密?你二人的底细,我若非早就查得清清楚楚,今晚岂能容你二位活着离开?

郭兄,你是梁山泊好汉地佑星赛仁贵郭盛的后代,使的是家传戟法,只不过变长为短,化单为双。’

”

(郭啸天剧照)

不难看出,金庸当年的做法很聪明,用如今的眼光来看,他这就是在蹭《水浒传》的热度,不过他此举也等于是将梁山好汉引入了自己的世界观里。

事实上金庸不止在《射雕英雄传》中提到过梁山好汉,诸如燕青、鲁智深等好汉也在他其他作品中被提及过,所以毋庸置疑,梁山好汉客观存在于金庸武侠世界观了。

而《水浒传》的故事发生在北宋徽宗时期,也就是在“后天龙时代”,如此看来,梁山好汉会是这部续篇作品中最重要的角色。

你可能会认为有《水浒传》珠玉在前,所以金庸不愿亵渎经典,才没有写这部续篇作品,其实不然,他的理由或许更“过分”,因为在他笔下,梁山好汉未必是正义的一方,因为他们的对手方腊是被洗白了。

三、被洗白的魔头

读过《水浒传》的人一定会对方腊这个角色印象深刻,原因很简单,梁山征辽国、田虎、王庆时都未折损一名头领,可征方腊时却死了六七十人,可见方腊势力之强大。

不过金庸武侠世界观里有方腊这个人物吗?

答案是肯定的。

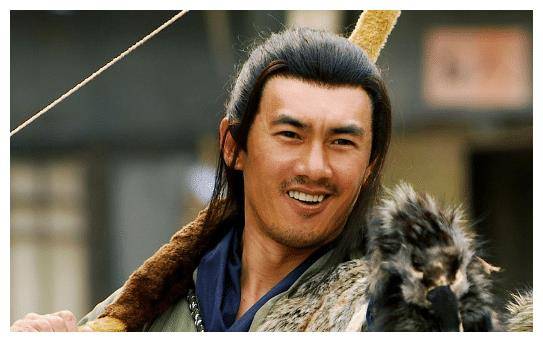

(方腊剧照)

《倚天屠龙记》第十一回中,金庸就借张三丰之口提及了这个“魔头”,原著道:“魔教中人规矩极严,戒食荤腥,自唐朝以来,即是如此。北宋末年,明教大首领方腊在浙东起事,当时官民称之为‘食菜事魔教’。食菜和奉事魔王,是魔教的两大规律,传之已达数百年。”

所以方腊不仅仅存在于金庸故事中,甚至还曾经是明教教主,手下统领着一帮武林高手。

不过最重要的一点在于方腊在金庸武侠世界观里是被洗白了,因为历代明教高手其实并非纯粹的恶人,他们其实是对抗朝廷的,从某种角度来说,他们的所作所为与那些武林正道是一致的。

就好比赵敏打着明教的旗号,带着一众人马挑战张三丰时,张三丰还特意说了一句:“

明教虽多行不义,胡作非为,却向来跟蒙古人作对。是几时投效了朝廷啦?老道倒孤陋寡闻得紧。

”

所以与其说明教是一帮恶人,倒不如说他们是一帮义士,只是人多难免会出几个人渣,继而败坏了名声,但作为头领,历代教主应该都是明事理之人,坏也坏不到哪去。

比如方腊在书中就被捧成了一个好人,比如杨逍说的:“

宋朝本教方腊方教主起事,也不过是为了想叫官府不敢欺压良民。

”

(梁山好汉剧照)

别以为这是杨逍吹捧明教前辈,张无忌也认可了方腊的为人,原著道:“他(杨逍)翻开那本书来,指到明教教主方腊在浙东起事、震动天下的记载。张无忌看得悠然神往,掩卷道:‘

大丈夫固当如是。虽然方教主殉难身死,却终是轰轰烈烈地干了一番事业。”两人心意相通,都不禁血热如沸。

’”

所以毋庸置疑,方腊在金庸武侠世界观里是从一个有心自立的反贼成了一位心系天下苍生的义军头领。

相对地,与方腊为敌的水泊梁山势力反倒是被推到了反派的立场,这就不符合读者的认知了,这段故事自然也就不适合被写出来了。

只能说有得必有失,金庸在故事中引入《水浒传》相关的元素的确是能够扩充世界观,也能收获更多的读者,但其中的一些细节却难免因此变得不可深究,也让一些故事无法被写出来,对于作者本人而言,也算是一种损失吧。