吴天明中国电影的脊梁,西影辉煌的筑梦人

在光影的长河中,有一个日期永远镌刻在电影人的心间 ——3 月 4 日,这是著名电影导演吴天明逝世 11 周年的祭日。每至此时,整个电影界都沉浸在一片肃穆与追思之中,人们缅怀这位为中国电影事业倾尽一生心血的先驱者。

2017 年 4 月 12 日,吴天明魂归故里 —— 他的骨灰安放在西安市殡仪馆公墓汇福圆艺术区 C 区一排一号。群山环抱的陵园中,苍松翠柏,庄严肃穆。在由原中央工艺美院副院长卢新华为吴天明设计的电影胶片造型墓碑前,以 “百鸟朝凤” 为主题的鲜花迎风怒放,一如他对电影的炙热情感。墓碑上的浮雕,镌刻着他 “我爱电影,这辈子我只干了这一件事” 的心声,道出老一辈电影人上下求索的拳拳赤子心。青松、哀乐、花环、热泪…… 此情此景,让人的思绪不由自主地飘回到往昔岁月。

吴天明的电影之路,是一部充满传奇色彩的奋斗史诗。他自学成材,凭借着对电影艺术的满腔热爱与执着追求,从影坛的幕后一步步走向台前,最终成为中国电影史上一座巍峨的丰碑。回首过往,1979 年,他与滕文骥联合执导《生活的颤音》,初露锋芒,开启了在电影领域的逐梦之旅。紧接着,1980 年独立执导《亲缘》,而后以《没有航标的河流》受人瞩目,这部影片如同一颗闪耀的新星,展现出他独特的导演才华,其对生活细腻的观察、对人性深刻的挖掘,让观众看到了电影叙事的新维度。

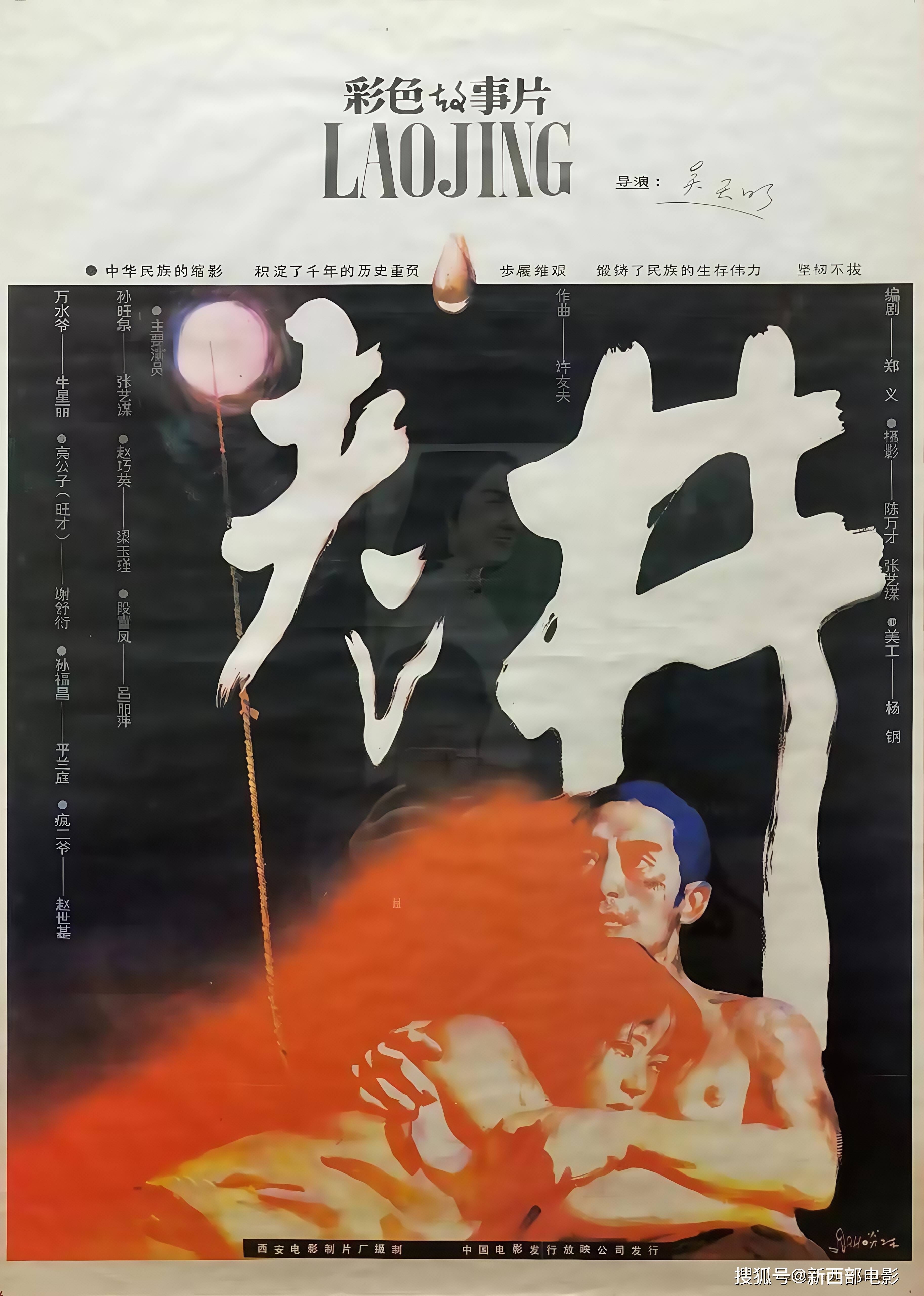

他的代表作《人生》更是引发了社会的广泛共鸣。影片聚焦于普通人在时代浪潮中的挣扎与抉择,主人公高加林身处城乡二元结构的夹缝,内心的渴望与现实的羁绊相互拉扯,那质朴却直击心灵的画面,让观众仿若亲身经历着那个变革年代的酸甜苦辣。《人生》不仅在国内掀起观影热潮,还将西影厂的名号推向更广阔的天地,让世界透过银幕初窥中国社会变迁背后的人性温度。随后的《老井》《变脸》更是将他的艺术创作推向高峰。《老井》深入黄土地的肌理,挖掘出深藏其中的坚韧与奋进精神,井下那震撼的场景、人物脸上真实的沧桑,使观众身临其境般感受那个艰苦岁月;《变脸》则是一部蕴含人间真情、单纯而温馨的影片,通过老艺人和小女孩的故事,传递出人间的真善美。

吴天明的导演风格凝重、厚实,有着浓郁的民族特色。他以深沉、饱含忧患意识的目光观察生活,将对人民、对土地的深情融入每一个题材,精心刻画每一个人物。在他的作品中,既融注了中国传统文化的营养,又充溢着新的创作手法,透视出对社会、对历史、对人生的深沉思考。诸多作品斩获国内外大奖:1983 年的《没有航标的河流》于 1984 年获文化部优秀影片二等奖、夏威夷第四届国际电影节东西方中心电影奖;1984 年的《人生》获得第八届电影百花奖最佳故事片奖;1987 年的《老井》更是在 1988 年包揽第八届金鸡奖最佳故事片奖、最佳导演奖,第十一届百花奖故事片奖,第二届东京国际电影节故事片大奖,第七届夏威夷国际电影节评审团特别奖。这些荣誉,不仅是对他个人艺术成就的肯定,更是为中国电影在国际舞台上赢得了尊重与赞誉。

作为西影厂曾经的掌舵人,吴天明对中国电影的贡献不止于创作。九十年代初,他辞去厂长职务远赴美国,在异国他乡,他如海绵吸水般观看了近千部影片,不断学习、沉淀,导演水平得到了更高的升华。1994 年回国后,执导的《变脸》再次惊艳四座,荣获 1995 年华表奖最佳对外合拍片奖、东京国际电影节最佳导演奖。

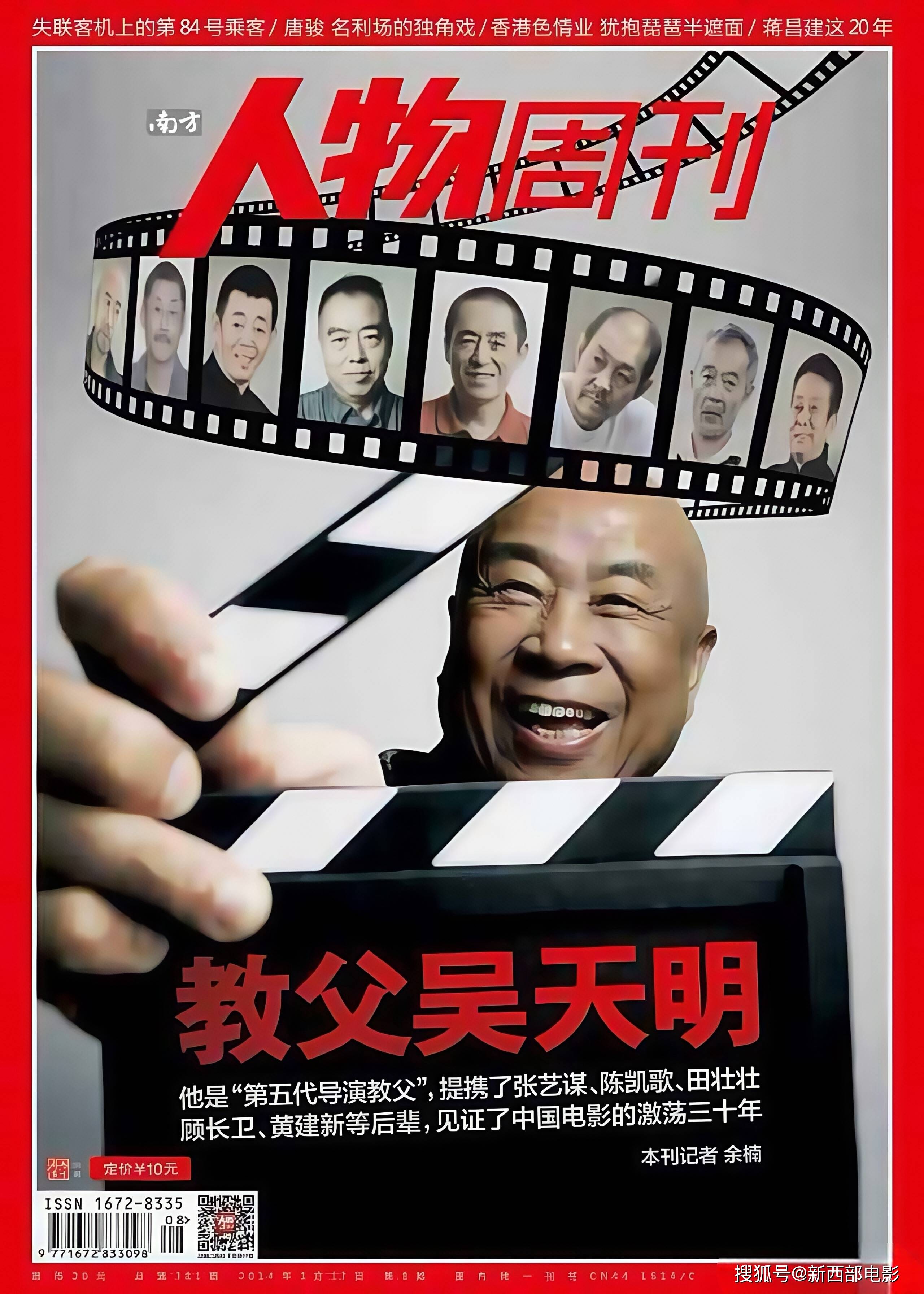

而他最为人称道的,是那双慧眼识珠的本领。在任西影厂厂长期间,他大胆启用张艺谋、周晓文、黄建新、顾长卫等一批有艺术造诣的新人,给予他们广阔的创作空间、充足的资金支持以及悉心的经验传授。这些新人在他的庇护与引导下,茁壮成长,最终登上国家级、国际级的艺术巅峰,成为中国电影的中流砥柱。

张艺谋至今仍清晰地记得,初入西影厂时,自己只是一个怀揣梦想却资历尚浅的年轻人,是吴天明厂长给予他执导《红高粱》的机会。“那时候,吴厂长力排众议,相信我能拍出不一样的东西。没有他的信任,就没有《红高粱》的诞生,更没有我后来的电影之路。” 张艺谋感慨万分,眼神中满是对恩师的敬重。

陈凯歌也曾回忆起与吴天明共事的日子,他说:“吴厂长在西影厂营造了一种开放、包容的创作氛围,让我们这些年轻导演有机会去尝试、去探索。他对电影艺术的执着追求感染着每一个人,在他身边,你会不自觉地被激励,想要拍出更好的作品。”

除了他们,还有许多西影人受惠于吴天明。周晓文在成长过程中,多次得到吴天明的指点,从剧本创作到拍摄手法,吴天明都倾囊相授,让周晓文迅速成长为独当一面的导演;黄建新初涉导演领域时,吴天明不仅提供资金支持,还帮他分析作品的优缺点,助力其作品走向成熟;顾长卫从摄影转行导演,背后也离不开吴天明的鼓励与推动。

吴天明晚年的遗作《百鸟朝凤》,更是凝聚了他毕生的心血,承载着厚重的文化担当。影片聚焦民间唢呐艺术,描绘出唢呐艺人在时代变迁中的坚守与无奈。故事围绕一位德高望重的唢呐匠人和他的徒弟展开,展现了唢呐从备受尊崇到逐渐被冷落、边缘化的过程。那婉转悠扬、高亢激昂的唢呐声,仿佛具有穿透灵魂的力量,诉说着传统艺术的辉煌与落寞。徒弟为传承技艺,在师父的严苛教导下,苦练基本功,哪怕面对无人欣赏、生活窘迫的困境,依然不离不弃,这种对传统文化的执着坚守,正是吴天明电影精神的映照。

《百鸟朝凤》的诞生之路布满荆棘。在商业片当道的时代,这部文艺气息浓厚、主题深沉的影片面临资金筹备、宣传发行等诸多难题。然而,吴天明从未放弃,四处奔走,只为让作品呈现在观众面前。影片上映后,起初票房不佳,但随着口碑发酵,越来越多人关注到其背后的深刻寓意,以及吴天明为电影艺术、为传统文化付出的心血。它如同夜空中一颗迟来的星辰,虽绽放光芒稍晚,却依然照亮了人们心中关于传统文化传承与坚守的夜空。

2013 年 9 月 25 日正式开幕的第 22 届金鸡、百花电影节上,《百鸟朝凤》作为开幕影片,与冯小刚的《一九四二》双双入围。它凭借深邃的思想内容和精湛的艺术造诣,荣获本届电影节评委会特别奖,并在全国第十三届精神文明建设 “五个一工程” 评奖中荣获优秀作品奖。

吴天明生前还怀揣着诸多未竟的电影梦想,他曾提及与孙皓晖、张艺谋、赵季平合作,想把同是三原县西阳镇乡党孙皓晖的《大秦帝国》搬上银幕;还计划搞一个宣传秦商的电影或电视剧,只可惜,这些构想随着他的离去,暂时被搁置。但他留下的电影财富、他为西影铸就的辉煌根基,依旧滋养着中国电影蓬勃发展。他是中国电影的英雄,是西影辉煌永远的筑梦人,他的精神将如长明灯火,照亮后来者前行的漫漫长路,激励一代又一代电影人不忘初心,勇攀艺术高峰,为中国电影的灿烂明天不懈奋斗。