姚笛‘周一见’11年后,首度破防:这世界从没放过我!

2014年情人节的后半夜,北京三里屯街头冷清得让人发抖。

姚笛裹着黑色羽绒服,戴着口罩快步走向停车场。

她刚结束一场朋友聚会,包里还装着没拆封的情人节礼物——一支口红,是品牌方送的样品。

手机突然震动,经纪人连发三条语音,声音嘶哑:“出事了!

你和文章被拍了!”

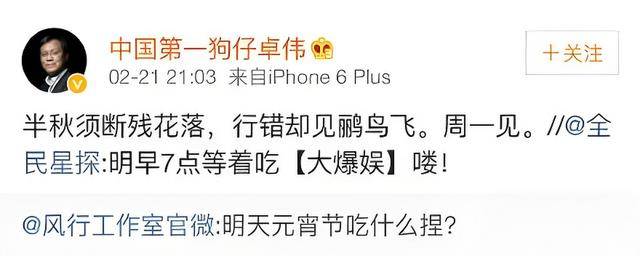

姚笛手指发抖地打开微博,热搜第一挂着“周一见”,评论区炸开了锅:“小三去死!”

“马伊琍还在哺乳期,你怎么下得去手?”

第二天,文章发表声明道歉,马伊琍写下“且行且珍惜”,唯独姚笛像被钉在十字架上的罪人,连呼吸都是错的。

展开全文她蜷缩在上海的公寓里,看着代言合约一份份解约,手机里存着《芈月传》女二的试镜通知,导演发来最后一条微信:“下次有机会合作。”

这一等,就是11年。

2023年深秋,横店某个剧组化妆间。

姚笛对着镜子往眼角贴皱纹贴,这是她新接的网剧,演一个被丈夫抛弃的中年母亲。

场务敲门催场,喊的是“王老师”——她的角色连正经名字都没有,台词本上写着“邻居甲”。

这不是她第一次“从头再来”。

2017年拍《择天记》时,她演的反派女配原本有15场戏,播出时只剩7场。

一场扇耳光的戏,对手演员是真打,她半边脸肿了三天,导演却说:“观众就爱看你挨打。”

最讽刺的是2025年双十一,她第一次尝试直播带货。

开播前团队反复演练话术,教她说“离婚女性自强”的故事。

可镜头刚开,弹幕就涌进来:“卖假货的xx!”

“你用过这个口红吗?

是不是偷来的?”

她盯着屏幕愣住,突然抓起卸妆棉猛擦嘴唇,直到蹭出血印子。

那晚只卖出47单,品牌方连夜撤掉了她的坑位。

“我试过跪着认错,但观众只想看我趴着。”

她在后来的一次采访里苦笑,“有次上综艺,节目组让我给马伊琍写道歉信,我说‘行’,结果播出时他们把我流泪的镜头剪成表情包,配字是‘鳄鱼的眼泪’。”

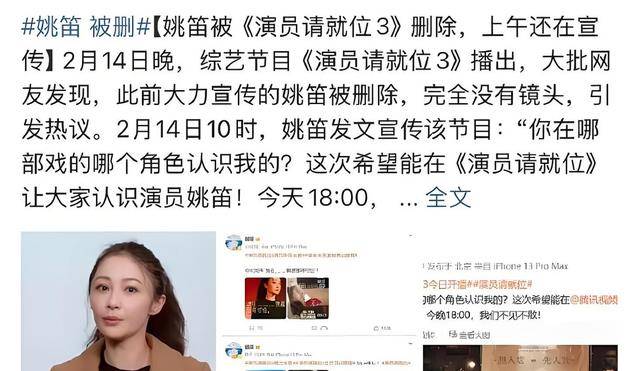

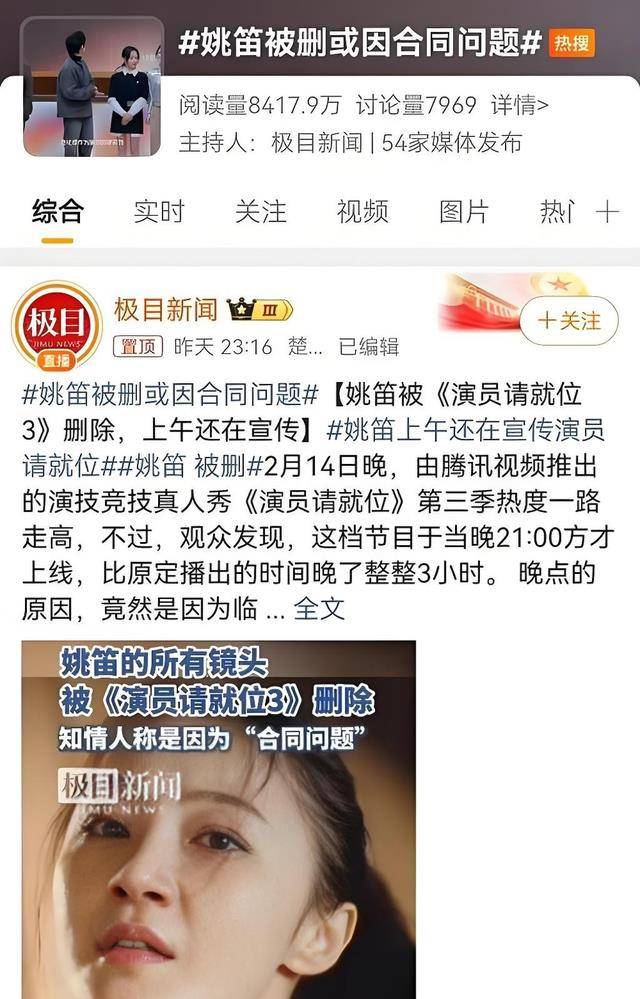

2024年,《演员请就位3》录制现场,姚笛握着台本的手全是汗。

她要演《万箭穿心》里发现丈夫出轨的妻子,导演陈凯歌给她的提示是:“记住,你才是受害者。”

开拍时,她一巴掌扇在对手男演员脸上,指甲在他脖子上划出血痕。

监视器后的工作人员窃窃私语:“她是不是在借戏发泄?”

这段表演后来成了节目组的“绝版影像”——正式播出时,她的所有镜头消失得干干净净,连选手名单上的名字都被打码。

更荒诞的事发生在庆功宴上。

节目组某个高层端着香槟过来敬酒:“小姚啊,你知道现在舆论压力大……”她后来跟朋友哭诉:“那人上个月刚被拍到带小三去三亚,现在倒有脸教育我!”

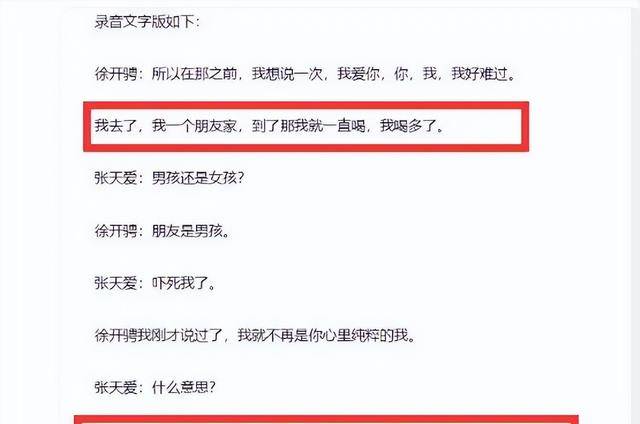

网友很快扒出对比:同样参加节目的徐开骋,当初被前女友曝出录音锤“劈腿惯犯”,他的表演片段一刀未剪,弹幕都在夸“演技炸裂”。

有人截图节目制片人的微博,三年前他转发过陈赫火锅店开业宣传,配文是“兄弟加油”。

2024年8月12日凌晨三点,姚笛突然清空微博,只留下一句:“这世界从没放过我。”

一小时后,“姚笛崩溃”冲上热搜第一。

点赞最高的评论写着:“当初当小三的时候怎么没想过今天?”

但有些故事藏在热搜背后。

一个影视基地群演在匿名论坛爆料:“去年冬天拍夜戏,姚笛裹着军大衣蹲在路边吃盒饭,执行导演当众骂她‘晦气’,说她一来就下雨耽误进度。

她一声不吭,把饭盒里最后一口汤喝干净了。”

更心酸的是她的百度搜索记录——有工作人员无意瞥见她手机,最近一条是:“劣迹艺人可以领失业金吗?”

在某个失眠的深夜,她给十年前合作过的编剧发微信:“如果当初没接《裸婚时代》,我现在是不是能正常结婚生子?”

对方输入框显示“正在输入中”足足五分钟,最后只回了个拥抱的表情。

当姚笛在横店的出租屋里打包行李时,综艺《演员请就位3》的收视率创了新高。

节目组庆功宴上,总导演举杯笑道:“这一季KPI全靠她贡献话题。”

而千里之外的北京,某位曾参与封杀姚笛的制片人,正搂着新签的小花旦说戏:“你要演出那种破碎感,就像当年的姚笛那样。”

这个世界或许从没打算放过姚笛,但可悲的是,它也没打算放过自己——当我们乐此不疲地审判她时,何尝不是在纵容更多“文章们”穿上西装继续当评委,默许更多节目组把女性伤疤做成收视率密码?

姚笛的罪早已被钉在2014年的情人节,而我们的“正义”,却在一场又一场的舆论狂欢里,慢慢变成新的枷锁。

在这个充满戏剧性和争议的故事中,姚笛的经历让人不禁思考,公众舆论的力量究竟是如何影响一个人的命运。

她从一个被捧上天的新星,瞬间沦为全民公敌,这种转变令人唏嘘不已。

姚笛的经历也让我们反思,社会对于道德和娱乐的态度是否过于简单化。

人们喜欢看到明星的丑闻,仿佛这样可以填补自己生活中的空白。

然而,这种行为是否真的有助于社会的进步?

还是只是满足了我们内心深处对他人痛苦的好奇心?

在这段时间里,姚笛并没有放弃自己的梦想。

尽管经历了无数挫折,她依然坚持在演艺圈打拼。

她的努力和坚持值得我们尊重。

即使面对重重困难,她依然选择勇敢面对,这种精神值得我们学习。

与此同时,我们也应该反思,为什么社会总是对某些人如此苛刻,而对另一些人却宽容得多。

同样的错误,不同的人却得到了不同的对待。

这种现象背后隐藏着更深层次的社会问题,值得我们深入探讨。

姚笛的故事告诉我们,每个人都有可能犯错,重要的是我们如何面对这些错误并从中吸取教训。

社会应该给予每个人改过自新的机会,而不是一味地指责和惩罚。

只有这样,我们才能真正实现公平和公正。

在这个信息爆炸的时代,我们应该更加理性地看待每一个人,不要轻易给人贴标签。

每个人都有自己的故事和背景,我们应该多一些理解和包容,少一些偏见和指责。

这样才能让我们的社会更加和谐美好。

最终,姚笛的故事不仅仅是一个关于个人命运的悲剧,更是一个关于社会道德和人性的深刻反思。

希望我们每个人都能从中得到启示,成为一个更加理性和善良的人。