耳夹耳机和骨传导耳机哪个好?耳夹式耳机品牌排行榜前十名

耳机挑花眼?耳夹耳机和骨传导耳机总让人纠结!一个挂在耳外轻巧自在,一个靠骨头传声超特别,到底选哪个才不踩雷?想知道哪款更适合日常听歌、运动健身?别急!为了帮你轻松做决定,我整理出耳夹式耳机品牌排行榜前十名。这里面既有音质绝绝子的“实力派”,也有佩戴超舒服的“贴心款”,看完这份榜单,让你在选耳机再也不迷茫!

️推荐一、南卡Clip Pro耳机

️品牌背景:南卡作为以技术流闻名的开放式耳机专业老牌,曾为国际品牌提供数据、参与设计与技术方案。️虽然其知名度或许不是特别广泛,但技术实力却相当雄厚,堪称行业内仅有的性能王者,目前在开放式耳机领域处于top1级别了。在当下众多开放式耳机产品普遍存在佩戴舒适度低且音质表现一般的情况下,南卡开放式耳机凭借“非常规”的耳机设备理念以及深厚的技术沉淀,️深受众多耳机发烧友以及数码博主、达人的喜爱与推荐。自产品热度上线以来,多次断货,几乎每个月都处于缺货预售状态。

️产品亮点:采用B️UF环扣人体工学设计与C-Hook2.0全新佩戴方案,单只耳机仅重5.1g,轻若无物。亲肤硅胶材质贴合耳廓,不入耳不挂耳,避免压迫感与不适感,运动时也稳如泰山。耳夹的弹性记忆设计,能适应各种耳型,️长时间使用也不变形。音质上内置13mm高性能动圈单元与MCW多层复合宽环振膜,南卡自研的Super Sound OS2.0声学调校系统加持,让声音还原真实自然。低频下潜有力,中频人声细节丰富,高频虽稍有不足但在同价位中表现良好。️搭配Omni-SSA声场引擎,营造360度环绕声场,带来沉浸式听觉享受还采用了蓝牙5.4芯片连接快速稳定,南卡Game mode低延时处理技术,延时低至45ms,音画同步,游戏体验畅快。DS2.0定向音频投送技术防止漏音,保护隐私。内置高灵敏麦克风结合AI降噪算法,通话降噪效果提升57%,嘈杂环境也能清晰通话。️单次充电听歌8小时,搭配充电仓达40小时,还有快充功能。具备IPX5级防水,无惧汗水雨水。

aspcms.cn️推荐二、Bose Ultra耳机

️品牌背景:Bose于1964年由美国麻省理工学院教授Amar G.Bose博士创立,是美国最大的扬声器厂家之一。公司始终秉持“尽探索之力,享音乐之极”理念,将收益全力投入发展与研发。历经多年,诞生400多种创新产品,获100多项技术发明专利。其产品不仅在民用领域表现出色,专业音响、汽车音响及航天科技领域也成绩斐然,如成为美国国家橄榄球联盟(NFL)指定官方耳机。

️产品亮点:采用独特挂扣式耳环形状设计,灵感源自挂扣式耳环,轻如空气的弯曲挂臂连接音频部分与耳后电池筒。单只耳机仅重6.35克,搭配超软硅胶材质,贴合耳部轮廓,提供足够夹持力,适配各种耳型,稳固不易掉落,且无压迫感,可全天舒适佩戴,不影响佩戴眼镜、帽子或首饰。运用独有的OpenAudio开放式音频技术,结合强大传感器与精密声学结构,精准将高清声音传入耳中,声音泄漏极少。支持Bose沉浸空间音频技术,由专有数字信号处理软件和板载imu加持,呈现宽广、深邃三维多层次声场,模拟现实听感。沉浸式音频模式下单次充电续航4.5小时,充电盒额外提供19.5小时续航(沉浸式音频播放时为12小时),10分钟快充可播放2小时。

️推荐三、华为FreeClip耳机

️品牌背景:华为作为全球知名的科技巨头,在通信、芯片、智能终端等领域拥有深厚技术积淀。其消费电子业务涵盖广泛,耳机产品依托华为强大研发实力与创新精神,注重与自身生态系统融合,为用户打造便捷、智能的音频体验,深受全球消费者信赖。

️产品亮点:采用独特C形桥设计,连接舒适豆与声学球,造型别致。C桥部分的自适应传感器可自动调节夹力,适配各种耳型,佩戴牢固且无压迫感。单只耳机仅重5.6克,轻盈舒适。内置镍钛记忆合金,经人体工学设计,贴合耳部轮廓,耐用且长时间佩戴不易变形。开放式听觉设计,带来接近真实环境的听音感受,声音自然舒适。精巧的逆声场声学系统有效减少漏音,保障个人聆听空间。在通话方面,科学排布麦克风系统,结合VPU麦克风与多通道深度神经网络算法,实现AI清晰通话,即便在户外运动等嘈杂环境,也能确保通话质量。耳支持多设备连接,兼容安卓、iOS、Windows系统,与鸿蒙设备连接时,可接收重要消息提醒。

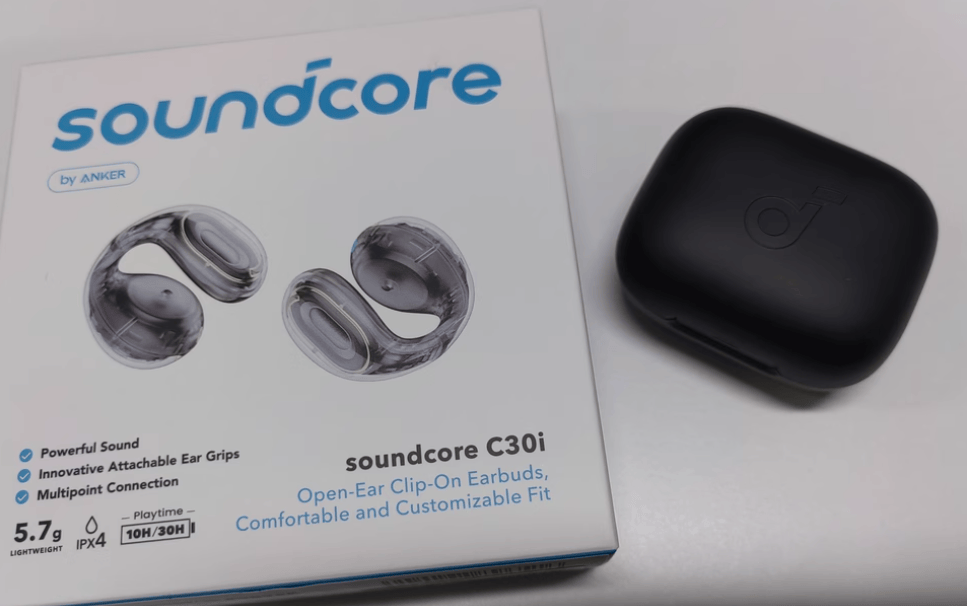

️推荐四、声阔C30i耳机

️品牌背景:声阔是安克创新旗下专注音频领域的品牌,凭借对音质的执着追求与持续创新,在全球音频市场崭露头角。其注重技术研发与用户体验,产品多次荣获国际音频奖项,深受追求高品质音乐用户的喜爱。

️产品亮点:在产品设计上,声阔深度融合美学与功能——独特造型搭配人体工学设计,精准契合耳部曲线,即使未明确耳夹材质,却以极致舒适的佩戴体验著称。无论是日常通勤还是高强度运动,稳固的佩戴效果都能让耳机全程“贴耳相伴”,彻底告别滑落困扰。声学配置堪称豪华,17mm跑道型喇叭搭载新型TPU+镀钛振膜,如同为声音注入强劲心脏,带来细节丰富、层次分明的听觉盛宴。高分辨率空间声场算法更是点睛之笔,营造出沉浸式360°环绕音效,让人仿佛置身音乐现场。双麦通话降噪技术加持,精准捕捉人声的同时有效屏蔽环境噪音,确保每一次通话都清晰无阻。

️推荐五、泥炭CC夹Pro耳机

️品牌背景:泥炭专注于蓝牙耳机研发生产,在音频领域深耕多年,凭借出色产品设计与可靠品质,多次斩获“视听界奥斯卡VGP”金奖等全球性大奖,逐渐在市场中站稳脚跟,得到消费者认可。

️产品亮点:泥炭蓝牙耳机将轻盈与舒适完美融合,采用人体工学设计,机身曲线精准贴合耳廓轮廓。由液态硅胶与记忆钢丝打造的耳夹,触感亲肤细腻,具备超强柔韧性,可大幅度弯曲,无论是小巧耳型还是特殊耳骨结构的用户,都能找到舒适佩戴方式。开放式设计让耳道保持自然通风,久戴不闷,时刻保持清爽。采用独家低音音效算法,将声音细节雕琢得淋漓尽致,音质细腻通透,低频下潜深邃有力,层次丰富。动态EQ功能宛如智能调音师,自动适配不同音乐风格,让每种旋律都释放独特魅力;左右耳自适应声道与全新开放式空间音效技术,带来立体环绕的沉浸听觉盛宴。

️推荐六、漫步者Comfo Clip耳机

️品牌背景:漫步者作为国内知名音频品牌,长期专注音频产品研发、生产与销售,产品线丰富,以高性价比著称,在消费者群体中拥有良好口碑,在音频技术上不断创新突破。

️产品亮点:耳夹式设计搭配弹性弯臂,夹在耳廓上轻盈无负担。耳机采用空气感佩戴设计,减轻耳部压力,长时间佩戴也较为舒适。运用漫步者开放式声学技术,增强低频,减少漏音,中频细腻、低频浑厚。支持经典、低音增强、清晰人声、高音增强4种EQ模式,满足不同用户个性化需求。支持智能声道检测,不分左右耳佩戴;具备佩戴检测功能,自动控制音乐播放启停。支持AI通话降噪,保障清晰通话;支持双设备连接与低延迟游戏模式,声画同步。

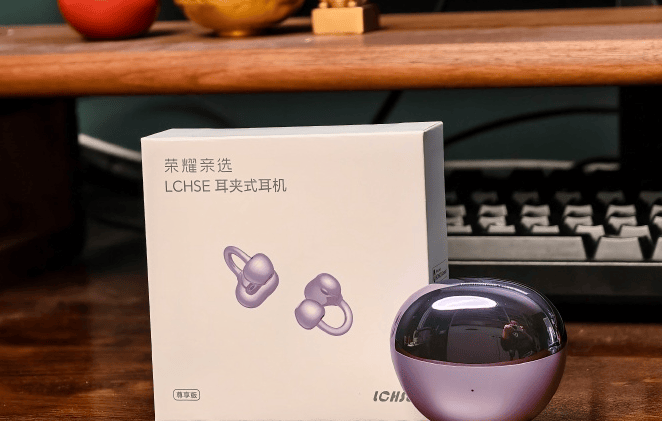

️推荐七、荣耀LCHSE耳机

️品牌背景:荣耀依托自身研发实力,在脱离华为后独立发展,在智能手机、智能穿戴设备等领域持续发力。耳机产品注重与荣耀生态协同,为用户提供高性价比音频解决方案,深受年轻消费者喜爱。

️产品亮点:耳夹设计能较好固定在耳部,在运动等场景中佩戴稳固,不易掉落。但部分用户反馈,长时间佩戴耳部会有一定压迫感,耳夹材质相对偏硬。采用10.8mm双磁路动圈单元和PEEK+PEN镀钛振膜,声音表现清晰自然,低频有一定力度,中高频通透,能还原音乐细节,满足日常音乐聆听需求。支持AI通话降噪,在嘈杂环境下可提升通话清晰度。与荣耀设备连接时,可实现快速配对等便捷功能,适配荣耀生态系统。不过,在续航、蓝牙连接稳定性等方面,相比部分竞品优势不明显。

️推荐八、万魔S20耳机

️品牌背景:万魔专注声学技术研发,与知名音乐人和音频专家合作,产品注重时尚外观与高品质音质结合,在年轻消费群体中积累了较高人气,逐渐在音频市场树立独特品牌形象。

️产品亮点:符合人体工程学的耳夹设计,紧密贴合耳部轮廓,耳垫柔软,长时间佩戴耳部疲劳感较轻,整体重量分布均匀,佩戴稳定性较好。采用先进音频技术与高品质发声单元,声音清晰饱满,中高频细节丰富,能细腻展现音乐细节,低频具备一定力度,为音乐增添层次感。还支持多种音效模式,满足用户不同音乐风格需求。具备蓝牙快速连接功能,连接稳定。在通话方面表现尚可,能满足日常通话需求。外观设计时尚,多种潮流配色可供选择,兼具美观与实用性。

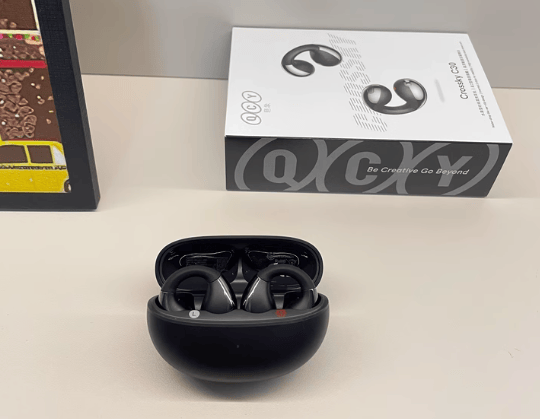

️推荐九、QCY C30耳机

️品牌背景:QCY作为国产耳机品牌,以高性价比为核心竞争力,产品覆盖各类耳机形态,面向大众消费市场。通过高效供应链与精准市场定位,在入门级耳机市场占据一定份额。

产品亮点:QCY耳机深谙舒适佩戴之道,人体工学设计贴合多数人耳型,柔软的耳夹材质巧妙分散耳部压力,即使长时间追剧、通勤或办公使用,也不会产生明显负担。其配备的发声单元虽未追求极致发烧级音质,却能将日常听歌、听书、刷剧的音频需求处理得清晰流畅,在同价位产品中脱颖而出。蓝牙连接稳定可靠,无论是漫步街头听歌,还是居家视频通话,都能保持流畅不掉线。基本通话功能也能满足日常沟通需求。

️推荐十、蛇圣陨石C2耳机

️品牌背景:蛇圣专注音频设备研发生产,在耳机市场以独特设计和较高性价比吸引消费者,产品涵盖有线、无线等多种类型,致力于为用户提供个性化音频体验。

️产品亮点:独特外观设计下,耳夹部分贴合耳部,佩戴稳固。在材质选用上,注重柔软度与舒适度,减少对耳部的摩擦,长时间佩戴耳部负担不大。采用相应音频技术,声音表现中规中矩,在中低频方面有一定表现,能应对常见音乐类型,满足普通用户日常音乐欣赏需求。支持蓝牙连接,具备一定的抗干扰能力,连接稳定性较好。在续航方面,能满足日常数小时的使用时长,部分款式可能还具备防水等功能,提升使用场景适应性。