天文学家的椅子有什么用?

在19世纪许多关于天文学家的图像中,占据显眼位置的除了庞大的望远镜,往往还有各类专门设计的椅子。透过目镜注视星空的天文学家在可调节的观测椅上或坐或躺,表现出一种机械化的舒适感。借助眼前的望远镜和身后的椅子,观测者的身体与宇宙运行联系在了一起。

众多图画、印刷品和照片显示,比起前人,19世纪的西方天文学家似乎尤其热衷于设计、制造并展示他们的观测椅。他们试图借此传递什么信息?同时代的观者又如何解读这些行为?科学史学家奥马尔·纳西姆发现,这些有专门用途的椅子是机械设计时代的产物,是支撑天文观测的重要技术,椅子及其图像还是建构他者和自我形象的力量。在那个天文学服务于航海、贸易、帝国扩张的时代,资产阶级喜爱的舒适椅子和坐在观测椅上的天文学家被嵌入了更宏大的时空网络,西方人在对东方和他者的想象中参与着建构西方自我的历史进程。

以下内容经出版社授权摘编自《天文学家的椅子》,有删改。

️原作者|[加]奥马尔·纳西姆

《天文学家的椅子: 19世纪的科学、设计与视觉文化》, 作者:[加拿大]奥马尔·纳西姆,版本:中信出版·见识城邦,2025年3月。

️透视一把椅子

在我们开始研究天文观测椅之前,很重要的一点是激发那种可以认识到更广义的“椅子”的想法:椅子不仅是那些可以用来坐的具体用具,还包含任何可以被如此理解、解码的事物。为了更好地搜索它们的印迹,让我们暂且后退一步,欣赏一下椅子曾经和可能被观看的方式。

想到椅子时,各种坐具可能就会在你的心灵之眼前列队行进:你会看到父亲最喜欢的那把椅子,他一直喜欢那样坐着看电视,这把椅子仍然带着他抽卷烟时的强烈气味;你会看到第一次在任天堂游戏机上通关《马力奥兄弟》时自己坐的沙发;你会看到家里每个人都抢着坐的客厅的那把椅子;你还会看到那种在客人到来之前总是用床单或塑料套盖住的特殊沙发。

家庭的舒适感和亲密的回忆就这样被紧系在椅子上。而其他人可能会在他们的脑海中看到专业设计师设计的椅子,比如勒·柯布西耶(Le Corbusier)的躺椅、查尔斯和雷·埃姆斯(Charles and Ray Eames)的扶手椅和单椅、宜家公司的日本设计师中村登设计的波昂扶手椅(POÄNG armchair),或者2008年被巴塞尔市禁用的那种无处不在的整体式塑料椅子。这些都是象征着20世纪特点的代表性设计,更不用说那些曾被盲目追捧、现在褒贬不一的商业物品了。还有的人可能会想起凡·高的乡村椅、沃霍尔(Warhol)对电椅的艺术演绎,或者热门电视剧《权力的游戏》中的铁王座等标志性的椅子形象。所有这些椅子都代表了具有文化意义的多种理念和愿景,它们能在许多层面上产生共鸣。但是,无论你脑海中浮现出来的是哪一种椅子——无论它是虚构的,是标志性的,是一幅画、一段记忆、一件博物馆展品,还是自己家里的东西——很明显,这把椅子都承载了更多的内涵,而不是一件简单的了无生气的家具。

aspcms.cn在有些语言中,甚至权威也与椅子(chair)联系在一起。在英语中,“椅子”既可以用来表达桌旁的位置,也是一种名称、一种符号,它既是名词也是动词。国会和陪审团主席代表了现代美国政治体系中属于各自领域的权威中心。学者能担任的最高职位之一是大学的讲席教授(chaired professorship),这种职位有时以杰出的个人、组织或企业的名字来命名。例如,在不列颠群岛,第一个得到王室赞助(或称任命)的讲席教授是1497年在阿伯丁大学设立的医学“钦定教授”(Regius Professor)。这一传统延续至今。2016年,英国女王为了纪念她登基60周年,宣布了12位新的“钦定教授”席位。有人认为,“教授”一职的设立大概是受到了罗马天主教里面象征着教宗绝对地位的“宗座权威”(ex cathedra)的启发。这在当时对培养“学术感召力”(academic charisma)至关重要,它意味着不断涌现的研究型大学成为知识权力中心这一现象在中世纪欧洲实现了普遍化。作为保障权威持续存在的象征,人们一直对椅子怀有敬畏之情,有时对它甚至有点反感。当然,这取决于观察者相对于椅子的社会地位或意识形态。

奥斯汀·亨利·莱亚德在今伊拉克摩苏尔附近发掘的大型浅浮雕(236.22cm×200.66cm )。它表现的是新亚述国王亚述纳西尔帕二世在一个法庭仪式上,踩着脚凳坐在他的王座之上。[图片来源:Austen Henry Layard,The Monuments of Nineveh, from Drawings Made on the Spot (London, 1849), plate 5.l

比如说,不同的文化都会用“王座”(throne)来代表神圣或世俗的权威。不仅如此,王座在几个世纪以来都同时兼具象征和具体的意义。想想看吧,今天的观众一见到19世纪中期英国的奥斯汀·亨利·莱亚德(Austen Henry Layard)在尼姆鲁德和尼尼微发掘的浮雕,就能从此类艺术品的表现形式中察觉到权力发生的场域,这是多么了不起!浮雕表现的是新亚述国王亚述纳西尔帕二世(Ashurnasirpal Ⅱ)坐在他的王座上,出席近3000年前的具有宇宙意义(神圣意义)和政治意义的仪式。仆人和两个带翅膀的人簇拥着他。这一图像来自一块浅浮雕(约前865—前860),它原本是国王用来放置自己王座的那个房间的雕刻饰带的一部分,但自1850年以来它和王座一直在伦敦的大英博物馆展出。

在它们被移到那里后不久,著名的德国建筑师和理论家戈特弗里德·森佩尔(Gottfried Semper)就在这家博物馆里仔细研究了王座,只为在其代表作《论技术与构造艺术的风格,或实用美学》(Der Stil in den technischen undtektonischen Künsten oder praktische Aesthetik,1860—1863)中对王座进行描述。这部著作对王座进行了形式分析,说明了纷繁复杂的艺术史上所有重复出现的主题的原始根源,并提供了一种关于风格研究的理论方法,一种关注形成过程的历史,以及一种关于符号形式及其起源的复杂理论。

作为19世纪一条最为复杂且最具影响力的设计史和设计理论轨迹,森佩尔的案例表明,坐具所表达的丰富含义有时可以通过多种有力的知识途径来加以揭示。但是,相比于公元前9世纪,森佩尔所揭示的这些重要含义是否更符合他自己所属的世纪,就是另外一回事了。作为人们获得更多认识的来源,各种座椅家具经常以这样或那样的形式被收藏在世界各地的博物馆中不足为奇。

我们这里所讨论的“椅子”不仅仅是简单的椅子。我们将通过椅子自身的意义背景,去观察它们如何被用于从心理方面到制度性、标志性再到系统性和科学性等几重目的。在接下来的内容中,我把所有这些方面都简化成一种作为图像和实物的椅子的研究。但是,我并不会对这些天文观测椅一个一个地单独分析,而是去展示它们是如何以带有丰富信息和启发性的方式相互影响、相互渗透的。椅子也是让我们看见一段全球史的窗户。事实上,我认为椅子是约翰·特雷施(John Tresch)提出的“物化宇宙论”(materialized cosmologies)的一个例子,它规定了人们接近天界(heavens)的途径哪些是合法的,哪些是不合法的。

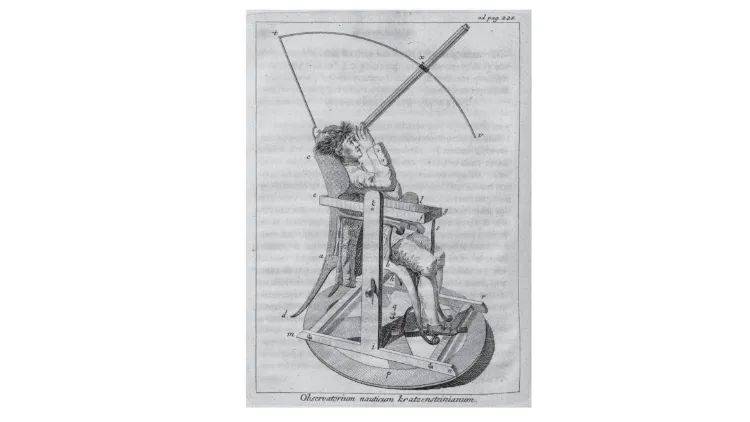

一种有专门用途的船椅,设计目的是帮助海上的观测者用望远镜观测木星及其卫星,以确定经度。这把椅子是德意志的博学之士克里斯蒂安·戈特利布·克拉岑斯坦( Christian Gottlieb Kratzenstein,1723-1795)于1757年设计的。这张图片源于其著作《用于观测木星卫星掩食现象的海上鞍形坐具》( Sella marina observandis eclipsibus satellitum Jovis accommodata)

️图像与实物

与其他时期相比,19世纪各种天文观测椅图像的数量急剧增加。我希望通过理解19世纪天文观测椅图像前所未有地增多这种现象,来阐释特别是在现代性的背景之下科学和设计之间的关系。而除了在这一时期流传的许多图像之外,在19世纪的头几十年之后,天文学家还相对大量地设计了有特殊用途而且往往可以机械调节的椅子,以便通过望远镜观测天体。天文学家对作为家具和仪器的观测椅表现出了前所未有的浓厚兴趣。当然,在19世纪以前的几个世纪里,人们也有他们自己的天文观测椅。但到了19世纪,人们以天文学研究为目的,花在设计和改进专用椅子上的时间、思考和金钱比其他任何时候都多。天文学家所关注的是,当观测者的身体与望远镜和天界运行发生联系时,椅子对于观测者的身体应当起到的作用。他们的这种做法是符合19世纪的中产阶层特有的价值观的。

虽然在18世纪就有专门用于天文观测的有趣椅子,比如船椅就是一种便于观测者通过观测木星的诸卫星来确定海上经度的椅子,但是观测椅作为一种天文学的专业设备,到19世纪20年代才真正出现。天文学家、家具商、木匠一起进行了创新设计。他们在新式望远镜和天文台的建造方案中纳入了机械椅。他们并没有考虑过为自己的设计申请专利(这与当时其他专用椅和机械椅的设计形成了鲜明对比),反倒很乐意与其他天文学家分享这些作品。他们不但会在期刊和手册上宣传自己的创新成果,还会在公开发表的信函和私人通信中推荐,甚至在学会会议上展示尺寸缩小后的模型。在19世纪,天文学家还会有意识地努力改进以前的设计,从而为改进他们共享的前人遗产做出贡献。这些做法尽管带有自身的路径依赖性,但为观测椅的未来发展提供了信息,对望远镜和天文台的设计也有重要意义。19世纪,对观测椅的展示越来越多,这种有关观测椅的兴趣热潮似乎颇具感染力。

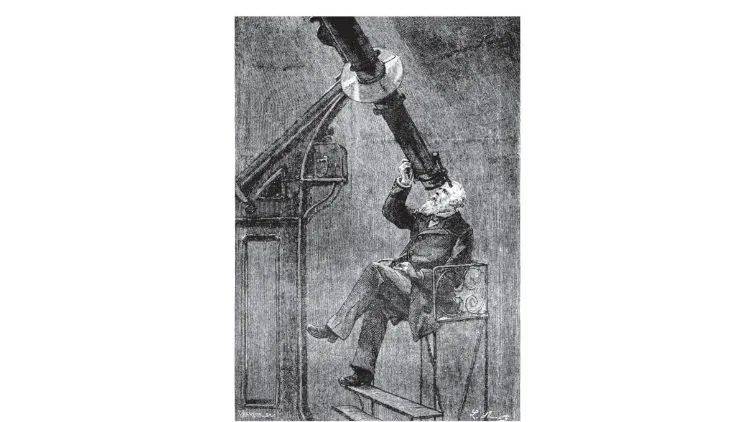

从19世纪初到20世纪,对天文学家和他们的新奇坐具的各种展示不仅仅在专业期刊和专著上出现,还大量见于被广泛阅读的大众杂志和报纸上。被拍照时,天文学家们会对着镜头摆姿势,有时就坐在他们最喜欢的观测椅上。但有时人们也会展示一些空置的天文观测椅,椅子旁边是最先进的望远镜。这些图像有时会被做成幻灯片,以供公众消费和接受教育。天文观测椅的出现与一个世纪的进步有关,并与其他技术奇迹一起被展示出来。

它们被导游定为必看之物,并在大众书刊上登载的著名天文台虚拟之旅中被详细介绍。观测椅甚至还在主要的文学作品中客串,比如它出现在了托马斯·哈代、安德烈·洛里和儒勒·凡尔纳等人的作品中。人们还可以在明信片和名片上发现坐在观测椅上的天文学家形象。这种史料来源的广泛性和图像的多样性是本研究的中心,接下来我会展示很多说明性数字,并将其整合进下文的叙事中。同样,天文观测椅可以被纳入科学和科学家的插图和肖像画之中。因此,我们可以用天文观测椅来解读科学这种文化现象的共同图景。

悉尼天文台(1862-1930)内部的照片,展示了与赤道仪配套的两种不同的“英国式”座椅。(图片来源:Photographer unknown. Museum of Applied Arts and Sciences, New South Wales, Australia.)

卢德米拉·约尔丹(Ludmilla Jordanova)是一位关注科学与医学的视觉文化史学家,她简明地总结了当前学者对于这类肖像画采取的视角:“肖像画是在复杂过程中被冻结的那些瞬间;因此,它们揭示的是社会性的协商,而不是个体性的特征。”对待今天的肖像画,历史学家和观者确实应当采取这种视角。但是,她关于“个体性的特征”的说法并不适用于过往的时代,正如我们将看到的,当时那些科学家的图像确实有意向19世纪的观者展示些什么,特别是这些科学家的性格和他们的职业。

在一项如今已成为经典的研究中,艺术史学家玛丽·考林(Mary Cowling)表明,这一时期的观者基于一些普遍的预设,特别倾向于将那些视觉类的表现形式看作“个性”和“类型”的符号。考林写道:“发现这些预设到底是什么,可能有助于我们用时人的眼光来接近这些人物,并让我们再一次阅读和理解它们。”通过天文观测椅的案例,我希望具体展现的正是图像的力量,那些图像向观者揭示了关于科学、历史、劳动和社会的内容。尽管通常在历史记录中很难找到观者对专用椅子的反应,但我依然将会在文化史(同时也是物质史和视觉史)的基础上重建这些反应的轮廓。因此,接下来的内容不是简单的图像志研究,而是一种图像学(iconology)研究:我不会对图像进行分析性的描述,而是试图为来自特定时期的一组常见图像,提供从丰富的历史语境中提炼出的文化特异性和社会构成性资源,从而综合地解释这些图像。观测椅的图像对它们所处的时代、科学,以及参与其中的个人都有所揭示。

可以肯定的是,观测椅是一种元技术(meta-technique),它为借助望远镜进行良好观测提供了物质和视觉上的基础。因此,我运用媒介史学家伯恩哈德·西格特(Bernhard Siegert)使用的一个有效且实用的概念:观测椅都是“文化技术”(cultural techniques),因为它们通过一些过程性的手段,比如具体历史时期中的“坐”和“观测”等扩展的行为和仪式,在某种程度上,从物质方面界定了哪些做法属于可以被科学接受的天文观测,哪些做法不属于,哪些是恰当的,哪些不是。

通过将观测椅及其图像融入一个充满活力的时期及其视觉文化,我会把它们当作科学史和家具史研究的丰富资源,从而赋予其新的活力。根据研究维多利亚时代的杰出历史学家阿萨·布里格斯(Asa Briggs)的说法,像椅子这样的实物是意义的“使者”(emissaries),我们可以借助它们来重建过去的时代——准确地说,是其他“可理解的宇宙”(intelligible universes)。接下来,我将会以明确一系列内容为任务,包括明确影响作为实物的观测椅的设计及功能的一些价值、范畴和前提,探讨观测椅作为图像的表征意义,这类图像是生产出来供欧美中产阶层观者(包括科学家和天文学家)消费的。

带着对设计视觉文化和科学视觉文化的跨学科思考,我将更关注图像。但与此同时,我会先从这些观测椅图像的文化功能开始观察和理解,再对作为设计对象和观测仪器的观测椅进行评论——至少会揭示观测椅作为图像和实物的一些基本特征。对视觉文化的一种解释是对人类视觉经验和视觉表达的研究,在这层意义上,我们将会看到,观测椅的图像及其实际操作,既能帮助我们理解天文观测的视觉经验,又能为理解家庭、天文台和帝国等层面的帝国愿景(imperial visions)提供许多启示。天文观测椅体现了全球性的结构。一些全球史学家对未经批判的“流动性与移动性执念”(obsession with mobility and movement)投入大量精力并十分依赖它,而我会努力在发掘全球性结构的同时不落入这一窠臼。事实上,我将质疑这些在当代全球史编史学方案中发挥很大作用的假设,我认为它们沾染了19世纪“动态”帝国主义的要素,对此必须进行调查,而不能视其为理所当然。

️表征之场

W . J . T .米切尔(W . J . T . Mitchell)将图像学研究扩展到审视图像和文字。本书受此启发,将结合图像和实物进行图像学的综合研究。我不会去审视图像和实物的相互关系(例如能指和所指的关系),而会着重关注它们在表征之场(representational field)内的共同基础:这种共同基础是一个充满文化、历史和社会资源的宝库。在这里,不论是图像还是实物都可以共享其假设、分类或意义的集合,以处理并呈现给观者。表征之场从自己的时代调动资源和惯习,尽管它们也可以无意识地与其他时代联系在一起。例如,这本书提到的19世纪表征之场有一个基本资源,它是一种特殊的启蒙历史主义(Enlightenment historicism)——一种阶段史学或猜测史学——尽管热度已过、逐渐消退,但它形塑了资产阶级的家具。无论是在家里还是在天文台,这些家具都曾经被观看、展示和设计。于是,这种观看和制造的行为都适应那时的文化和历史。

一位天文学家坐在巴黎天文台的一把观测椅上。这是莱昂·贝内特(Leon Bennett)为凡尔纳的《机器岛》所作的插图(Paris:J.Hetzel,1895,249)。

我致力于描绘由图像和实物所共享的具有社会文化属性的表征之场。毕竟,天文观测椅不论作为一幅图像还是天文台里的一种实物,它们被感知的方式都会与特定时间里特定阶层的人们主导的惯习所塑造的一系列意义产生共鸣。换句话说,观者和使用者共享一个场景,场景本身是由一组共同的历史、资源和关系实现的。我会表明,这些带有条件和价值负载的感知与叙事同样宣告了天文观测椅的功能和设计。这部文化史将会研究潜藏在当时的表征之场的效应——一种暗中达成共识的视觉制度。

我们的研究方式不会去关注具有因果性的关系或影响,而会关注使某些特定意义而不是其他意义成为可能的先决条件。但是,不能仅仅因为我们不去处理因果解释,就认为这些场域及其相关的含义没有产生有形的影响。我们将看到天文学家的手势和其他身体表现是如何被这个场域塑造的。事实上我认为,当时的观测行为因此被赋予了结构和说服力。为这一场域的轮廓及其作用力绘制线索正是本书的主要目标之一。

这并不是说要减少或消除图像和实物之间的差异。每个图像和实物都保持了它们自己的属性、形态和媒介,这对于两者来说都是一样的。但在这本书涉及的层面上,图像和实物在一个相互表征的场域中互相联系的基础所在,是我最渴望挖掘的地方。一系列价值和假设都在这个表征之场中沿着力线的方向游走,这是通过多种经济因素的交叉(intersecting economies,或称之为“交叉经济”)实现的——包括视觉经济、道德经济和认识经济等诸多方面。在有关历史的非均质场(non-homogeneous field)中,这种交叉经济流动循环,为价值和假设的传播与延续、供给与需求提供了基本而普遍的框架。这些经济因素不仅仅是在自我、家庭、阶级、性别和国家等多种表征意义的层面上运作;最有趣的是,从我们的研究目的来看,它们的运转还走出了国界,走到了资产阶级幻想中存在于异国他乡的、往往是没有椅子的“他者”面前。

这时,表征之场发生了转变,以促进另一种相遇(encounter),或者说,帮助另一个与自我对应的“他者”形成。像观测椅这样的文化技术可以划分、构成和区分多种他异性(alterities):“文化技术总是要考虑到它们所排斥的东西。”面对这种相遇和排斥,一个场域可以有很多方式来调整自己。这一点将会主导我们的讨论:一种历史化和辩证性的论证,以及一种自我的共同构成——包括其图像和在一个场域中的位置。这一场域的特征可以通过帝国主义与历史主义这两个关键元素(或者说力线)来进行标记。尼古拉斯·米尔佐夫(Nicholas Mirzoeff)就曾解释过视觉性(visuality)和反视觉性(countervisuality)的辩证法。而我这里所说的“表征之场”或者说宇宙论(cosmology),证明了视觉性和反视觉性两者的运行,让所谓“西方”及其凌驾于他者之上的权力所彰显的优越性显得“自然”且不可避免,同时也在诸如椅子及其图像等平常事物中得到复制和表达。

如此一来,我首先想了解的是,至少在某些方面,天文学是如何与种族和舒适感、性别和帝国主义等联系在一起的,进一步详细观察观测椅本身的设计和功能及其给予观测者身体的可见姿势——而不是停留在许多历史学家已经巧妙展示的那种全球联盟和殖民网络的层面。我的目的是展示中产阶层的感知、表现和解释框架是如何被天文学的自我呈现和自我形象吸收的,在这个框架中,科学劳动、人物和参与到工作中的身体(working bodies),其历史化表征都受到了框架的影响。所有这些综合性的记录都在天文观测椅上得到了体现,并能在其上找到具体的例证。