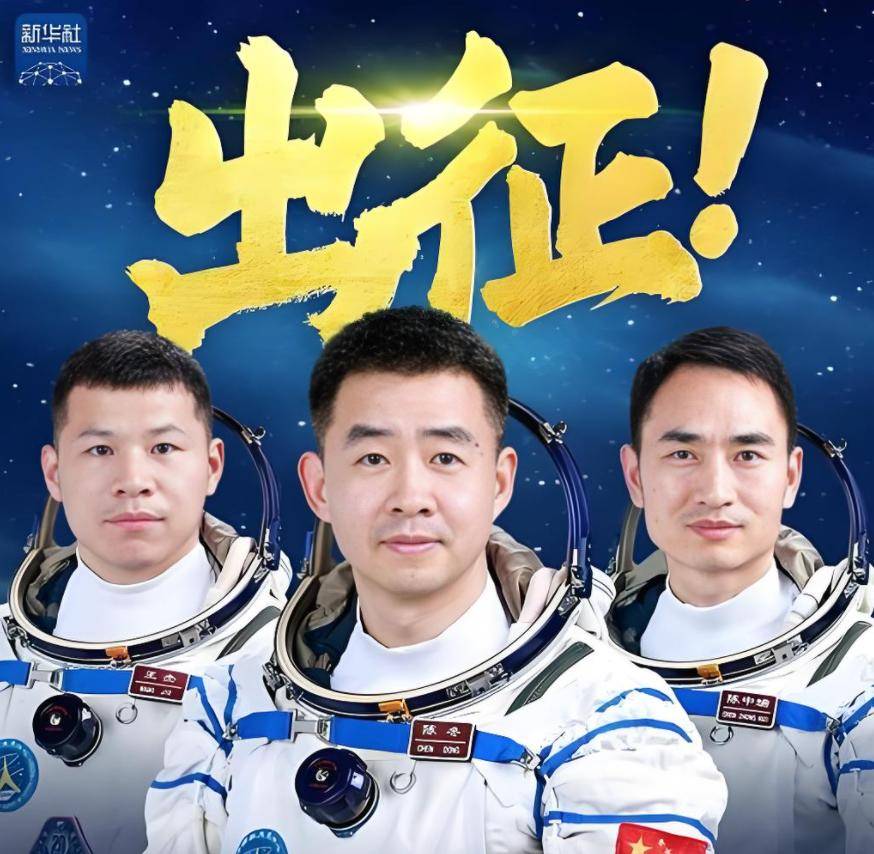

神舟二十号发射成功,中国航天强势逆袭,美国的封锁失败了

2025年4月24日17时17分,酒泉卫星发射中心的倒计时刚落,长征二号F火箭就拖着橘红色尾焰撕开西北天际。当镜头对准指挥大厅里平均年龄32岁的"95后"工程师团队时,弹幕瞬间被"这才是顶流天团"刷屏——这场被1.2亿人同时观看的发射直播,正在见证中国航天最硬核的"打脸"时刻:曾把我们拒之门外的国际空间站,如今正看着自己的航天员排队申请加入中国空间站。

一、被"锁在门外"的23年,逼出航天界"扫地僧"

时间倒回1992年,当中国载人航天工程刚立项,手里攥着的不过是苏联70年代的联盟号图纸复印件。彼时国际空间站正处于"黄金建设期",美国国会却在1998年明文规定"禁止中美航天合作",2011年更升级为《沃尔夫条款》,连NASA科学家跟中国同行握个手都要层层审批。这种"连螺丝钉都不卖"的封锁,反而让酒泉的工程师们练就了"从火柴到火箭"的全链条自研能力。

杨利伟返回舱着陆时嘴角的血迹,翟志刚出舱时突然响起的火灾警报,这些藏在历史褶皱里的惊险瞬间,直到近年才随着纪录片披露。但正是这种"把每一次失败都当倒计时"的死磕,让中国航天在20年内完成了美俄40年的载人航天历程:神舟五号实现载人、神舟七号完成太空行走、神舟九号突破交会对接,每次发射都像在钢丝绳上跳芭蕾,却硬是蹚出了一条"中国式航天路"。

二、当"中文界面"成为太空硬通货:从技术跟随到规则制定

如今走进中国空间站,最让外国航天员惊叹的不是300吨级的庞大规模,而是全中文的操作界面。某西方媒体曾阴阳怪气"不懂中文就没法合作",却选择性遗忘国际空间站运行20年从未出现过中文标识。中国航天的"母语自信"背后,是实打实的技术底气:

• 机械臂精度:达到0.1毫米级,能给高速运行的航天器做"太空微创手术",连美国SpaceX都在研究其力控系统

• 电力系统:柔性太阳能翼展开面积达134平方米,发电量可供20个标准足球场照明,效率比国际空间站高30%

• 再生系统:正在测试的尿液循环技术,能将98%的废水转化为饮用水,未来月球基地建设成本将直降60%

更让世界震惊的是,当年禁止对华出口碳纤维的国家,如今正排队求购中国航天级新材料——1200多种航天专用材料中,60%已实现"军转民",北斗导航每年创造4200亿产值,连婴儿纸尿裤的核心吸水技术都源自航天尿袋研发。

三、从"闭门造车"到"全球布局":中国航天的朋友圈正在重构

当巴基斯坦航天员萨玛尔·马利克出现在天和核心舱模拟训练画面时,国际舆论场炸开了锅。这个曾被国际空间站拒绝的国家,如今正通过"中巴联合航天计划"培养首批航天员。更值得注意的是,意大利的粒子探测器、挪威的极光观测仪、德国的燃烧实验装置,这些设备上都贴着醒目的"中国制造"标签——中国空间站的合作清单里,没有"技术施舍",只有"平等组网"。

对比堪称魔幻:一边是国际空间站宣布强行延寿到2030年,另一边是中国载人航天工程办公室收到67个国家的合作申请;美国刚松口"考虑与中国航天接触",转头就发现SpaceX正在研究中国空间站的太空碎片防护技术。这种"技术反哺"的背后,是中国航天始终坚守的原则:钥匙必须攥在自己手里,但大门永远为真朋友敞开。

四、当"航天精神"照进现实:每个普通人都是追光者

在航天城流传着一句箴言:"成功是差一点失败,失败是差一点成功"。这句话的现实版,是陈冬从神舟十一号到神舟二十号,在训练场上坚守了3650天;是"95后"工程师李雨桐,为了新一代载人飞船的一个焊点,在车间熬了180个日夜;更是街头早餐铺老板娘,每天凌晨3点揉面时的那份执着——中国航天的奇迹,从来都不是某个天才的灵光一现,而是无数普通人把"不可能"三个字,掰成了"不,可能"。

那些质疑"航天投入不如多建学校"的声音,或许不知道:航天每投入1元,将会产生8-14元的经济回报;更不会知道,北斗导航让中国物流成本下降15%,航天育种让西北荒漠长出亩产800公斤的耐盐小麦。正如秦始皇修长城不只是为了防御,更奠定了农耕文明的安全边界——中国航天的每一次点火,都是在为未来的国家竞争力构筑"太空长城"。

结语:当世界仰望东方

神舟二十号的舷窗里,三名航天员正在调试新的科学实验设备,舱外机械臂正展开新一轮巡检,地球的蓝色弧线在舷窗外缓缓旋转。这个场景,与55年前"东方红一号"划破天际的时刻遥相呼应,却又如此不同——当年我们只能发出"东方红"的单调信号,如今却能在太空搭建起容纳各国科学家的"太空实验室"。

从被封锁到被需要,中国航天用30年证明:真正的大国重器,从来买不来、求不来,只能靠骨子里的那股"不信邪"拼出来。当各国航天员开始学习中文操作界面,当SpaceX的工程师研究中国航天图纸,这不是文化输出,而是一个国家用实力重新定义太空合作的规则。

下一站,月球基地;下下个十年,地月经济区——中国航天的征途永远是星辰大海,而这一次,世界终于听懂了我们的太空语言:不是"零和博弈",而是"共赴星河"。这,才是一个负责任大国该有的航天叙事。