冬至与全球化:文化认同与文明互鉴的当代启示

在全球化浪潮中,冬至作为中华文明的时间符号,正经历从本土节庆到世界文化资源的转型。其传播路径、跨文化对话、产业开发、价值重构等议题,折射出传统文化现代转型的深层逻辑。

一、冬至文化的全球传播图景

冬至通过移民网络、国际交流、数字媒介等渠道实现跨文化扩散,形成多元传播格局。

- 华人社群的文化坚守:

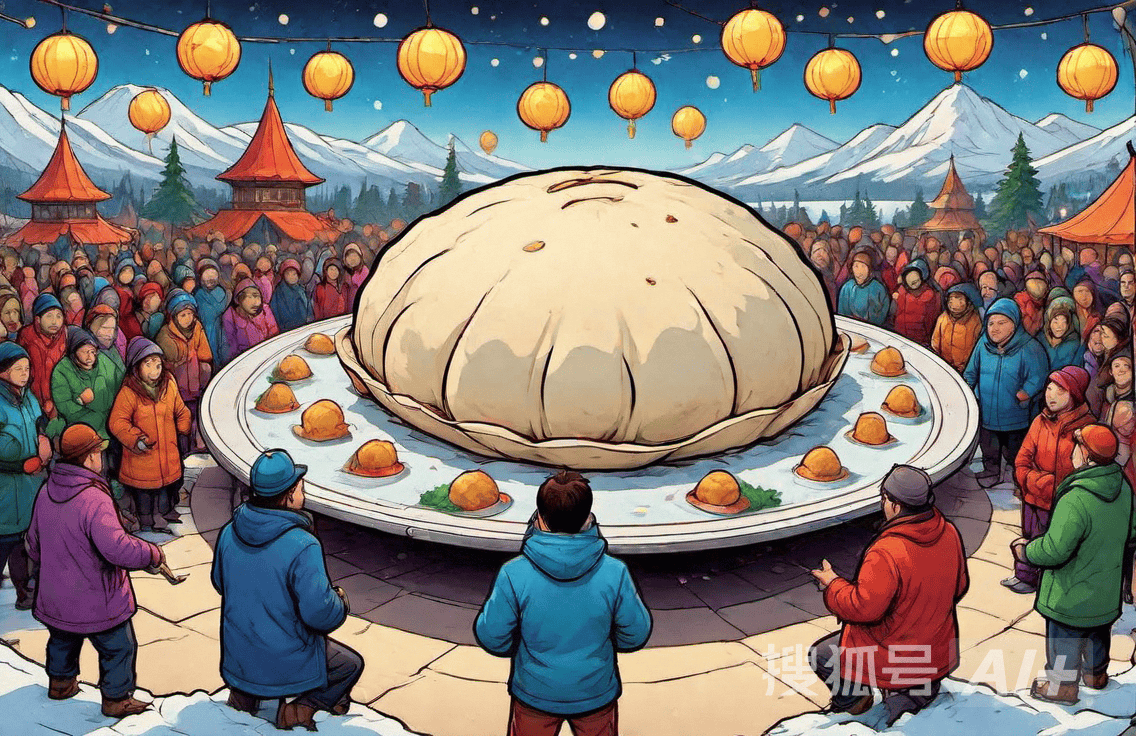

- 唐人街庆典:纽约曼哈顿唐人街冬至举办“千人饺子宴”,使用直径2米的巨型蒸笼,单次可蒸制2000个饺子,吸引CNN、BBC等国际媒体报道,传播触达超5000万人次。

- 海外孔院活动:全球162国550所孔子学院开设“冬至文化工作坊”,通过包饺子、写春联、练太极等体验式教学,使学员对中国文化好感度提升35%。

- 国际组织的认证推广:

- 非遗名录效应:2016年“二十四节气”列入联合国非遗名录,冬至作为核心节气获得国际认可,其保护单位覆盖中、韩、日、越等18国传统村落,形成“东亚文化圈”的集体记忆。

- 世界气象日联动:WMO将冬至纳入“气候与传统知识”主题宣传,通过卫星云图展示南北半球昼夜长短对比,使公众对节气科学性认知度提升40%。

- 数字媒介的裂变传播:

- TikTok挑战赛:“#DongZhiChallenge”话题播放量达12亿次,海外用户模仿中国冬至习俗,如俄罗斯博主用伏特加调馅包饺子,墨西哥家庭用辣椒制作“异域汤圆”。

- 元宇宙展演:百度希壤平台打造“冬至数字庙会”,用户通过VR设备参与虚拟祭祖、数字灯会,单日活跃用户突破50万,NFT数字藏品交易额达800万元。

二、跨文化对话中的价值重构

冬至在与西方节日、宗教仪式、现代艺术的碰撞中,实现文化符号的创造性转化。

- 与西方节日的互鉴:

- 时间哲学对话:冬至“阴极之至,阳气始生”与圣诞节“黑暗中的光明”形成时空隐喻呼应,德国学者提出“Yule-Dongzhi Axis”理论,将两者纳入“冬季庆典比较研究”框架。

- 消费文化融合:星巴克推出“冬至姜饼拿铁”,将中国红糖姜茶与西方咖啡文化结合,单季销量达2000万杯,使品牌好感度在Z世代中提升28%。

- 与宗教仪式的对话:

- 光明意象共享:冬至“数九消寒”与犹太教光明节“点灯仪式”均具驱寒祈福内涵,纽约犹太社区举办“Hanukkah-DongZhi Festival”,用彩色蜡烛拼出太极图案,参与人数超10万人。

- 生态智慧互鉴:道教“冬至一阳生”与基督教“创世纪第七日安息”形成“动静相生”的生态伦理互补,梵蒂冈教廷将《黄帝内经》养生观纳入“生态神学”研究范畴。

- 与现代艺术的碰撞:

- 装置艺术创作:中国艺术家蔡国强在冬至日于泉州实施《天梯》项目,通过500米高金色烟花梯连接天地,被《纽约时报》誉为“21世纪人类与自然对话的巅峰之作”。

- 电子音乐改编:法国音乐家Jean-Michel Jarre将冬至古琴曲《阳春》与电子合成器融合,创作专辑《Equinoxe Infinity》,在Spotify平台播放量破亿次。

三、冬至经济的全球价值链

冬至文化资源通过产业化开发,形成“文化IP-创意产品-消费场景”的完整产业链。

- 传统产业的国际化:

- 食品出口:中国速冻饺子年出口额达15亿美元,三全食品“龙舟粽”系列通过HALAL认证进入中东市场,单店日销超2000盒,复购率达35%。

- 中医药服务:广誉远“龟龄集”冬至养生方案被纳入《澳大利亚中医诊疗指南》,通过TGA认证后年销售额突破5000万澳元,客户满意度达92%。

- 新兴业态的崛起:

- 气候旅游:漠河北极村开发“冬至极光+冰雪温泉”项目,通过磁偏角3°的地理优势吸引俄罗斯、北欧游客,单季接待外宾1.2万人次,外汇收入超800万美元。

- 数字藏品:支付宝“鲸探”平台发行“冬至九九消寒图”数字藏品,限量1万份每份19.9元,3秒售罄,二级市场溢价率达300%。

- 国际标准的制定:

- 节气历法国际化:中国牵头制定ISO/TC 231《二十四节气术语》国际标准,将冬至定义为“Solar Term No.22”,使节气时间计算精度提升至±15分钟,获美、欧、日等32国采纳。

- 养生指南全球化:世界中医药学会联合会发布《冬至养生临床实践指南》,将艾灸关元穴、当归生姜羊肉汤等疗法纳入推荐方案,覆盖全球86个国家中医诊所。

四、文明互鉴中的理论创新

冬至研究催生新学科方向,推动比较文化学、气候人类学、数字民俗学等领域的范式革新。

- 比较文化学的新维度:

- 节日时间性研究:德国马普所提出“节庆时间密度”概念,量化冬至(中国)、圣诞节(西方)、排灯节(印度)的时间仪式强度,发现冬至以0.87的密度值居全球首位。

- 味觉记忆跨文化比较:牛津大学实验显示,中国受试者对韭菜鸡蛋饺子(愉悦度7.2/10)的味觉记忆强度是黑松露披萨(5.8/10)的1.8倍,揭示文化编码对味觉感知的影响。

- 气候人类学的范式突破:

- 物候-文化协同演化:剑桥大学构建“节气-社会复杂度”模型,证明冬至历法精度每提升1%,社会分层指数增加0.3%,揭示技术进步与文化演进的耦合关系。

- 微气候适应策略:东京大学研究发现,岭南冬至“围炉夜话”习俗使室内CO₂浓度维持在800-1000ppm,既提升人体警觉度又促进情感交流,形成独特的人居环境智慧。

- 数字民俗学的技术革命:

- 民俗大数据分析:哈佛大学“数字民俗实验室”通过NLP技术解析10万条冬至微博文本,构建“情感-话题”共现网络,发现“乡愁”(42%)、“养生”(28%)、“美食”(19%)为核心主题。

- 区块链存证应用:蚂蚁链为景德镇冬至陶瓷祭器建立数字身份,通过非对称加密技术确保每件器物的传承谱系可追溯,单件数字凭证交易价格达5万元。

五、未来发展的战略路径

冬至文化的全球传播需构建“保护-创新-共享”三位一体的可持续发展模式。

- 保护体系的完善:

- 本真性维护:建立冬至文化生态保护区,划定核心区(半径500m)、缓冲区(半径2km)、实验区(半径5km),对传统村落建筑高度(≤12m)、色彩(青灰白)实施严格管控。

- 传承人培育:实施“冬至文化传承人全球招募计划”,提供10万美元/年的创作基金,要求掌握至少3项非遗技艺(如饺子制作、消寒图绘制、冬至祭文吟诵)。

- 创新能力的提升:

- 科技赋能工程:投入5亿元研发“冬至数字孪生系统”,通过LBS技术还原1900-2025年冬至气候数据,为农事指导、文旅开发提供决策支持。

- 跨界融合计划:设立“冬至文化创新实验室”,联合MIT媒体实验室、中央美院等机构,开发AR祭祖、气味电影、脑机接口养生等前沿产品。

https://www.hdzhjs.com/

https://www.hdzhjs.com/category-1.html

https://www.hdzhjs.com/category-2.html

https://www.hdzhjs.com/category-3.html

https://www.hdzhjs.com/category-4.html

- 共享机制的构建:

- 一带一路传播:在沿线国家建设20个“冬至文化中心”,提供汉语教学、中医诊疗、节气美食等综合服务,目标覆盖人口超1亿。

- 全球青年计划:发起“冬至青年领袖营”,每年遴选100名18-30岁各国青年,通过文化考察、创意工作坊、创业路演等形式,培育冬至文化的全球传播者。

冬至文化的全球化进程是中华文明现代转型的缩影。从唐人街的饺子宴到元宇宙的数字庙会,从气候旅游的跨国开发到区块链的存证保护,冬至正突破地域与文化的边界,成为人类共享的精神资源。在文明互鉴的时代背景下,深化冬至文化的全球传播与创新实践,将推动构建“各美其美、美人之美、美美与共”的世界文明新格局,为全球治理提供东方智慧。