人工智能+三维模型,能让医生轻松操作肺癌精准微创手术?

在科幻片中,经常能够看到未来医生通过全息影像为患者做手术。如今,这些对于未来的幻想正在逐渐成为现实。近日,在上海市胸科医院第五期媒体开放日活动中,肿瘤科医生向媒体展示了新研发出的“沉浸式数字化智能肺癌介入导航器”,让患者在无痛情况下实现精准肺结节定位,既优化了手术流程,又提升了手术质量,更显著改善了患者就医体验。

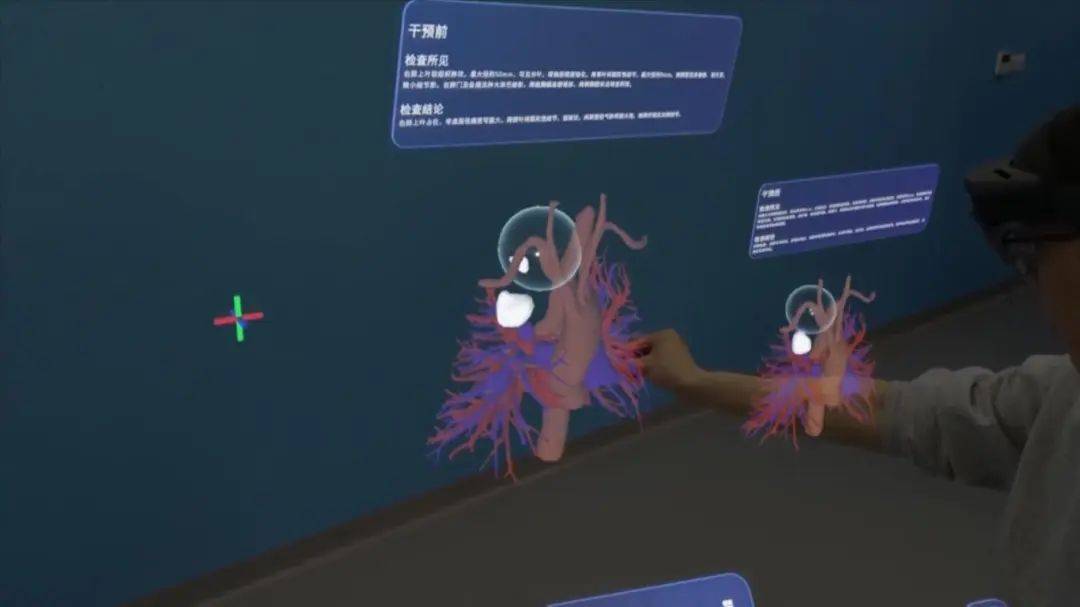

成兴华正在演示“沉浸式数字化智能肺癌介入导航器”的功能

在模拟手术室,上海市胸科医院肿瘤科副主任成兴华演示了如何通过AR眼镜将虚拟画面和现实场景拟合重叠,让患者通过CT建模的三维肺部画面与现实中手术台上的患者肺部完全匹配,并且人工智能还精确标出进针位置,从而让医生能够为患者做更为精准的穿刺定位。

“主要是增强了我们医生的眼睛的能力,让你看到原先看不见的东西。”成兴华说,“同时未来可能会增加我们的脑子的能力,因为模型可以告诉你很多信息,帮助你更好地完成操作。进针的角度、进针的深度、肿瘤的位置和这个手术相关的信息,就像导航地图一样。这样的手术导航地图,就像给新手医生配了个指路仪,让他们在技术的辅助下,更好更安全地完成这样的手术。”

传统使用CT辅助“经皮肺结节穿刺”技术进行穿刺定位只能使用局麻,一般需要20分钟,且还需要等待2到3个小时才能进入手术室,这个过程患者比较痛苦,存在一定的并发症风险。为寻找能替代CT实现肺结节可视化穿刺的技术,成兴华带领团队,经过7年多的时间,终于通过“混合现实联合数字孪生技术” 完成“原型机”的研发。如今,使用“沉浸式数字化智能肺癌介入导航器”穿刺定位只需一分钟,可直接在患者全麻后进行,让患者毫无痛感,且无需等待时间,降低并发症风险。

此外,该技术还可用于术前术后阶段,医生在门诊时可用它来为患者讲解病情,通过直观的三维立体图像,患者能够明明白白地知道肺结节的位置、大小等细节信息,让医患沟通更为顺畅。

通过AR眼镜,可以手动拖拽、缩放、旋转患者器官的三维模型,方便展示讲解

目前,该项技术已经进入临床研究,造福患者。通过对照研究表明,穿刺操作时间下降35%,患者辐射剂量下降35%,穿刺精准度提高40%。未来,该技术还有着更加广阔的研发和运用空间。

“现在叫无痛定位,以后我们就要免定位,就是不要穿刺定位了。通过AR眼镜和真实的场景做拟合以后,我们可以在屏幕上判断出这个结节在什么位置。我现在只能在真实的场景当中判断出这个结节可能在病人身上的什么位置,但是希望以后在屏幕上就能看到这个结节在哪里,当然这还需要一些技术上的改进,我想这一天也不会太远。”同时成兴华表示,希望通过人工智能和增强现实等技术的研发运用,来实现原本高成本的融合手术室的功能,让诸如县级医院等原先没有条件的医院也能够开展这样的技术,使更多患者获益。