华南理工上海大学浙江大学Rare Metals:碳热冲击法制备高效氨硼烷水解催化剂

️导语

氨硼烷的水解反应是一种高效释放氢气的方法,但其动力学特性缓慢,需要高效催化剂来加速反应。贵金属催化剂虽然表现出色,但其高成本和稀缺性限制了它们的广泛应用。因此,开发低成本、高性能的非贵金属催化剂成为研究的热点。现有非贵金属催化剂的活性尚不足以满足工业需求,特别是在空气稳定性、活性位点暴露和表面优化方面存在挑战。

️研究亮点

- ️创新合成方法:华南理工大学欧阳柳章教授、上海大学姜琳副教授、浙江大学肖学章副教授等在《Rare Metals》上发表了题为“Carbothermal shock fabrication of CoO-Cu2O nanocomposites on N-doped porous carbon for enhanced hydrolysis of ammonia borane”的研究论文,提出了一种在空气中使用碳热冲击法直接合成由ZIF-67前驱体衍生的Cu2O修饰CoO催化剂的方法。

- ️显著性能提升:所得结果表明,少量Cu2O掺杂到CoO中会协同增强水解,导致AB的水解速度提升近五倍(在298 K下TOF = 97 molCoO−1 min−1)。

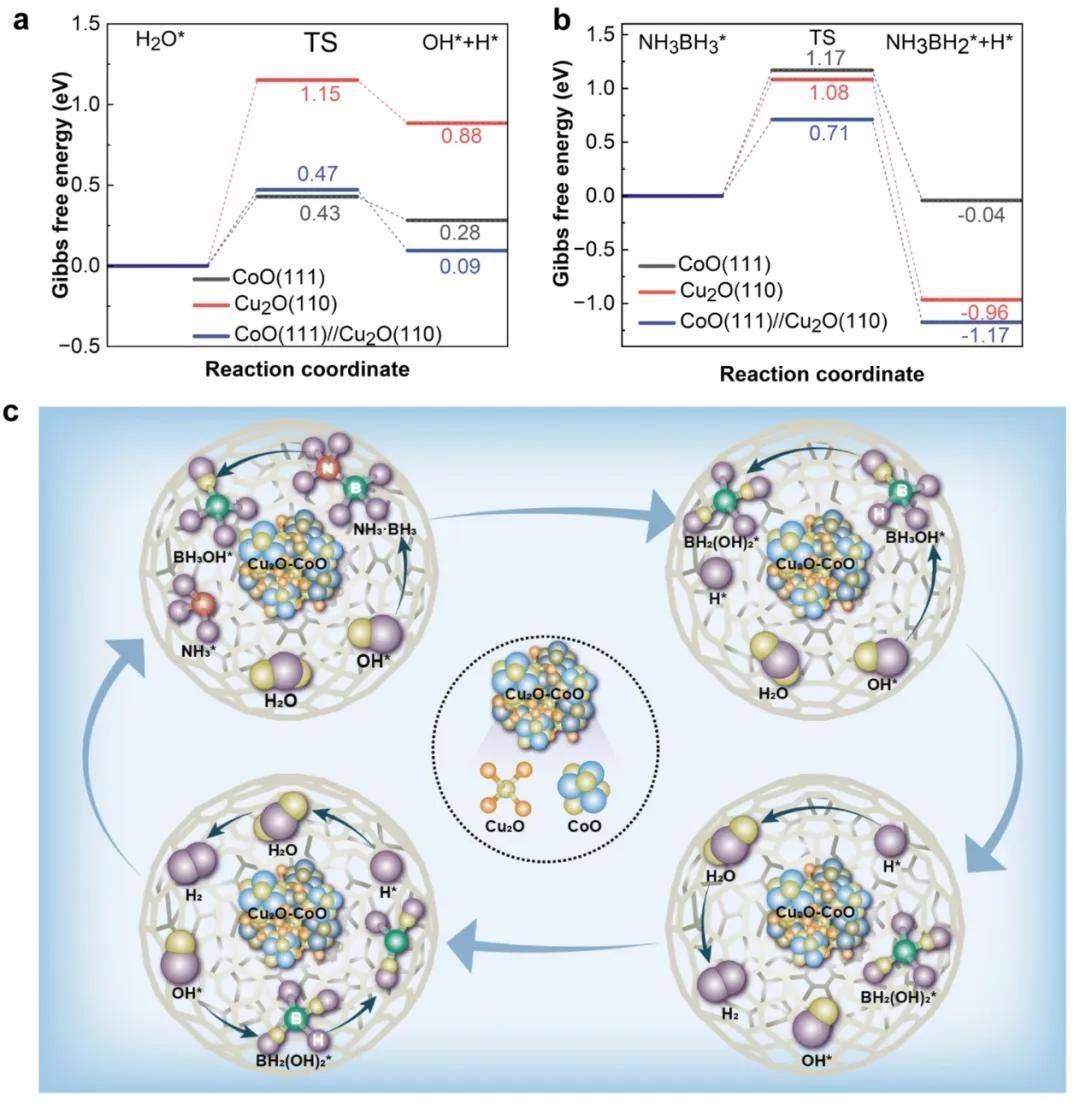

- ️理论分析支持:理论分析表明,CoO在H2O的解离中起着关键作用,而Cu2O的少量掺杂大大降低了AB的解离能垒。

️图文解读

️图1:展示了CoO基催化剂的制备过程及其结构特性,通过X射线衍射(XRD)分析表明,ZIF-67中的Co²⁺离子主要转化为CoO晶体。

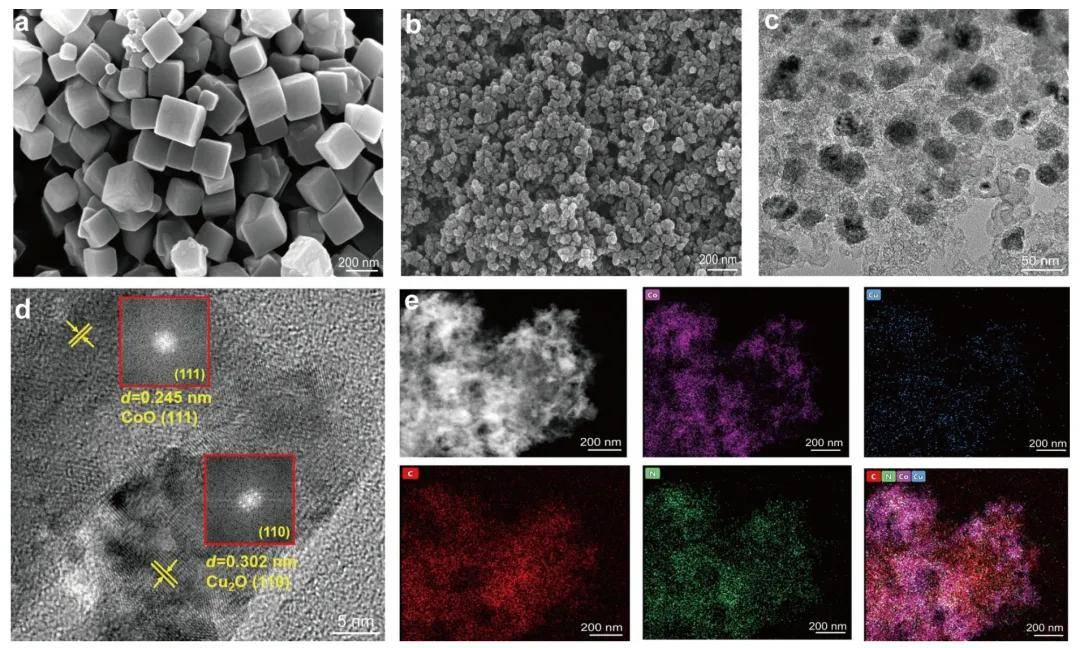

️图2:通过扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)展示了催化剂的形貌和结构变化,确认了CoO和Cu2O纳米粒子成功嵌入氮掺杂碳基质中。

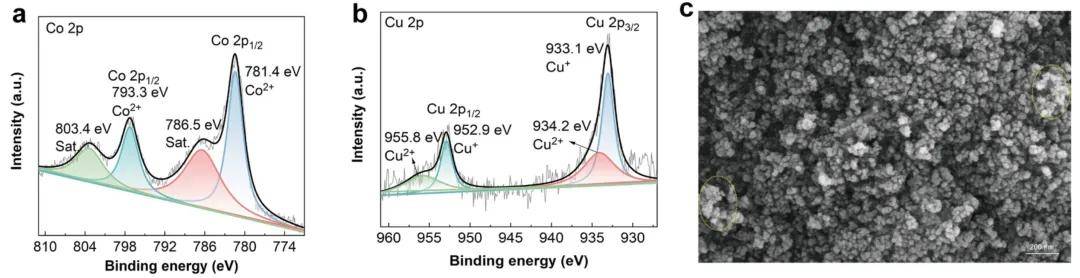

️图3:通过X射线光电子能谱(XPS)分析了催化剂表面的电子状态,结果显示,Cu的成功掺入使CoO10-Cu2O1@NC催化剂中引入了Cu⁺物种。

️图4:展示了CoO10-Cu2O1@NC催化剂在氨硼烷水解产氢中的性能测试结果,实验表明,CoO@NC催化剂的初始周转频率(TOF)为19.9 molH2 molCoO⁻¹ min⁻¹,而Cu2O掺入后TOF显著提高至97 molH2 molCoO⁻¹ min⁻¹。

️图5:通过XPS和SEM分析了CoO10-Cu2O1@NC催化剂在五次循环后的结构和电子状态变化,XPS结果显示,Cu 2p峰的结合能发生正向偏移。

️图6:通过密度泛函理论(DFT)计算揭示了CoO和Cu2O在氨硼烷水解中的协同催化机制,计算结果显示,CoO在水分子解离中起主要作用,其解离能垒为0.43 eV。

️总结与展望

本研究通过碳热冲击法(CTS)成功制备了一系列具有高比表面积和优异分散性的氮掺杂多孔碳负载CoO-Cu2O双金属氧化物催化剂。实验结果表明,微量Cu2O的掺入显著提升了CoO催化剂在氨硼烷(AB)水解产氢中的活性,优化后的CoO10-Cu2O1@NC催化剂在298 K下实现了97 molH2 molCoO⁻¹ min⁻¹的高周转频率(TOF),比纯CoO催化剂高出近五倍。DFT计算进一步揭示了Cu2O掺入通过改善水和AB分子解离的动力学和热力学特性,显著降低了反应能垒,从而增强了催化性能。该研究不仅为化学储氢材料(CHSM)的高效水解制氢提供了一种低成本、高稳定性和易制备的催化剂体系,还为未来基于非贵金属催化剂的氢能应用开辟了新的方向。

未来研究可进一步探索其他金属氧化物的掺杂效应,优化催化剂的表面结构和电子特性,同时结合原位表征技术深入解析催化机制,为推动氢能经济的可持续发展提供更强有力的技术支持。

深圳中科精研科技有限公司在能源材料领域的创新与研发方面一直走在行业前沿,致力于为科研和工业提供先进的实验设备和技术解决方案。中科精研的焦耳热技术及相关实验装置为研究人员提供了高效、精准的实验支持。这些装置不仅能够显著提高实验效率,还能在高温试验过程中提供强有力的支持,确保实验的稳定性和重复性。中科精研的焦耳热技术在材料科学领域的应用,为推动能源材料技术的发展提供了重要助力。公司将继续致力于开发更高效的实验设备,为实现全球能源可持续发展贡献更多力量。