中科院全固态DUV光源突破3nm工艺,新路径与ASML截然不同

在这个科技日新月异的时代,每一次技术的突破都预示着未来的无限可能。近日,中国科学院传来了一则振奋人心的消息——成功研发出一种全新的全固态深紫外(DUV)光源技术,能够发出193nm的激光,为实现3nm的超精细芯片制造开辟了全新的路径。这一技术的突破,不仅标志着中国在芯片制造技术上的重大进步,更可能引领全球半导体行业走向一个新的发展方向。

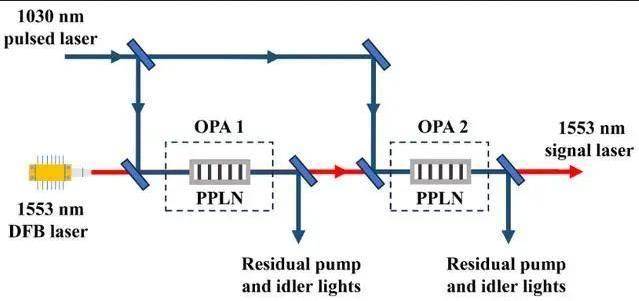

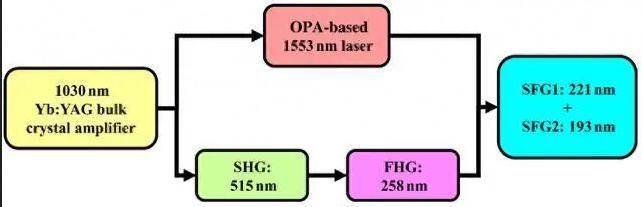

中科院团队采用了一种特殊的晶体(Yb),它首先发出1030nm的光。随后,通过两种巧妙的方式,这些光被“变身”成193nm的深紫外光。第一种方式如同光的“四级跳”,将1030nm的光逐步转换为258nm,功率达到1.2W;第二种方式则像是一个光的“放大镜”,将光进一步转换为1553nm,功率为700mW。最终,这两束光在硼酸锂晶体中相遇,完美融合成193nm的深紫外光,功率为70mW,频率为每秒6000次。

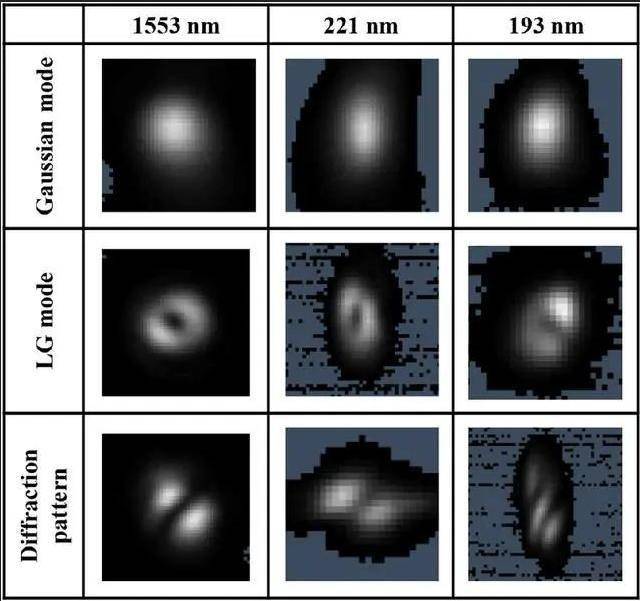

令人惊喜的是,尽管在功率和频率上与ASML的光刻机相比有所不及(分别为其0.7%和2/3),但中科院研发的全固态DUV光源在光的质量上却毫不逊色。这意味着,它完全有能力支持3nm芯片的制造,为中国的芯片产业注入了新的活力。更重要的是,这一技术的设备更简单、体积更小,不再依赖稀有气体,且耗电量大幅降低。这一系列的优势,无疑为未来的大规模生产和应用奠定了坚实的基础。

目前,这一技术成果已经成功登上国际光电学会官网,引起了全球科技界的广泛关注。虽然与ASML的成熟技术相比,还存在一定的差距,但中科院团队的这一突破已经足够令人振奋。它证明了中国在芯片制造技术上不仅有能力追赶,更有能力创新,为全球半导体行业的发展提供了新的思路。

每一次技术的突破,都是对未来的探索。中科院全固态DUV光源技术的成功研发,不仅为中国芯片产业注入了新的活力,更为全球半导体行业的发展提供了新的方向。我们有理由相信,在未来的日子里,中国将在芯片制造领域取得更多、更大的突破,为全球科技的进步贡献更多的中国智慧和力量。