一文讲透:CIOCDO如何同老板讲清楚“低代码”的价值?

近年来,借助工具类软件产品来提升甲方数字化团队的能力与产能,已成为CIO/CDO群体的普遍共识。在这一群体内部,️BI、低代码、RPA、AI常被戏谑地称为数字化新质生产效能平台的“️四件套”。

然而,这些软件产品由于其工具属性的特殊性,并不能直接解决具体的业务问题。️因此,在引入和应用这些软件产品的过程中,价值论证以及持续的价值兑现是不可或缺的环节。

以低代码领域为例,随着低代码平台在国内的逐渐普及以及供需双方的逐步成熟,不少客户已从平台的早期试点实践阶段迈向了推广应用阶段,低代码平台在提升效率方面的价值也愈发受到认可。但这种认可大多首先是在数字化团队内部达成共识的。

️那么,如何让企业高层和业务部门也认同低代码平台的价值,进而推动低代码平台成为长期运营和应用的数字化飞轮呢?

为何需要价值论证?低代码应用的价值论证,贯穿于低代码平台的引入、推广以及广泛实践的整个过程。在以下几种场景中,低代码应用的价值论证显得尤为重要:

- ️场景一:当低代码平台作为工具,在申请预算和立项时,需要有合理的价值论证逻辑与依据;

- ️场景二:低代码平台引入后,在试点应用阶段,需要迅速进行价值证明并建立价值共识;

- ️场景三:在低代码推广应用阶段,需要投入专门的团队或人员,同样需要持续且坚定的价值兑现。

在进行低代码平台的价值论证时,不同类型的组织和数字化团队的切入点与思路会存在差异。但从织信的核心客群(中大型企业客户、组织)的实践经验来看,主要有两种导向:️成本导向和收益导向。这两种导向产生了两种截然不同的价值评价与论证模型。

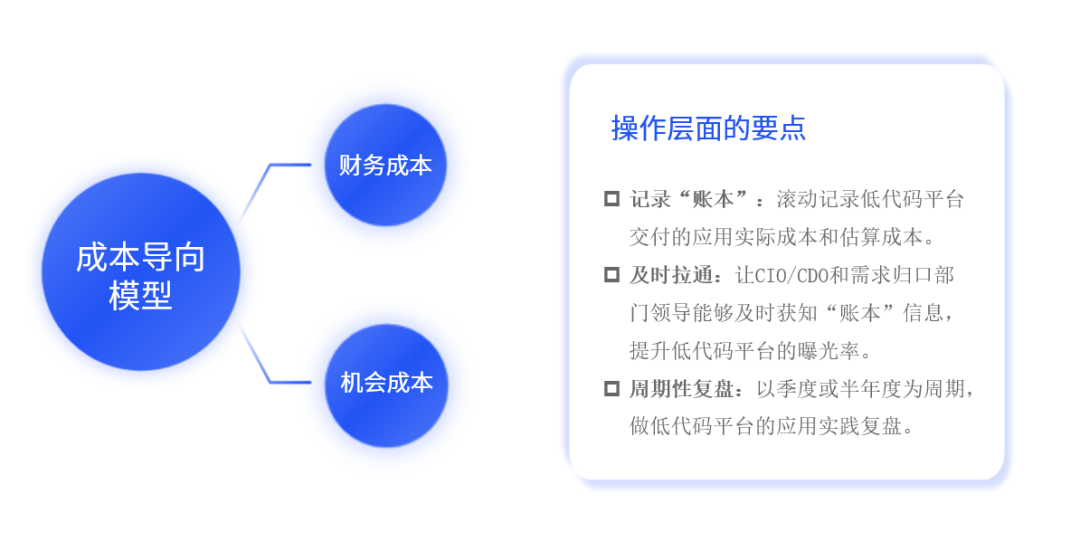

模型一:成本导向模型成本导向模型,指的是在引入低代码平台之后,通过计算所节约的成本来论证其价值,尤其是核算在一定时期内,成本节约额是否能够覆盖首期投资成本以及期间的运营投入成本。

成本导向模型的参照系通常是定制化开发方式的开发成本,即工作量(换算成人天或具体的成本)和工期。工作量和工期分别对应成本导向模型中的财务成本和机会成本:

- ️财务成本:即定制化开发的人天数量节约,可直接类比为财务成本的投入节约;

- ️机会成本:时间周期的缩短,提升业务响应度和弹性,从而创造明显的机会成本节约。

因此,成本导向模型的核心在于,在低代码平台交付更多应用的过程中,持续统计人天节约数和周期缩短时间,形成长期价值的账本。

️1、操作要点

在操作层面,成本导向模型有以下几个关键要点:

️记录“账本”:持续记录低代码平台交付的应用实际成本和估算成本。实际成本是指用低代码平台正常配置和开发的人天数量、交付周期。作为对比,估算成本则是假设采用定制开发方式,其人天数量、交付周期。两者相减得到的节约的人天数量、交付周期提升的数量,作为价值评定的原始数据;

️及时沟通:每个用低代码平台交付的应用上线后,在上线汇报或总结材料中,需要明确对“账本”记录的信息进行反馈,让CIO/CDO以及需求归口部门(多数是业务部门)的领导能够及时了解该信息,提升低代码平台的曝光率,更重要的是让这种价值认知逐步成为共识,直至在有需求出现时,低代码平台成为高优先级选项,从而达成目的;

️周期性复盘:以季度或半年度为周期,对低代码平台的应用实践进行复盘,除了经验、教训和问题等常规内容外,还需增加对当期“账本”数据的汇总复盘,明确周期性价值以及同比的变化情况,有助于持续推广应用。另外,建议将汇总数据作为数字化团队降本增效的成果,在公司的经营分析会上进行说明,或者至少让分管领导明确知晓。

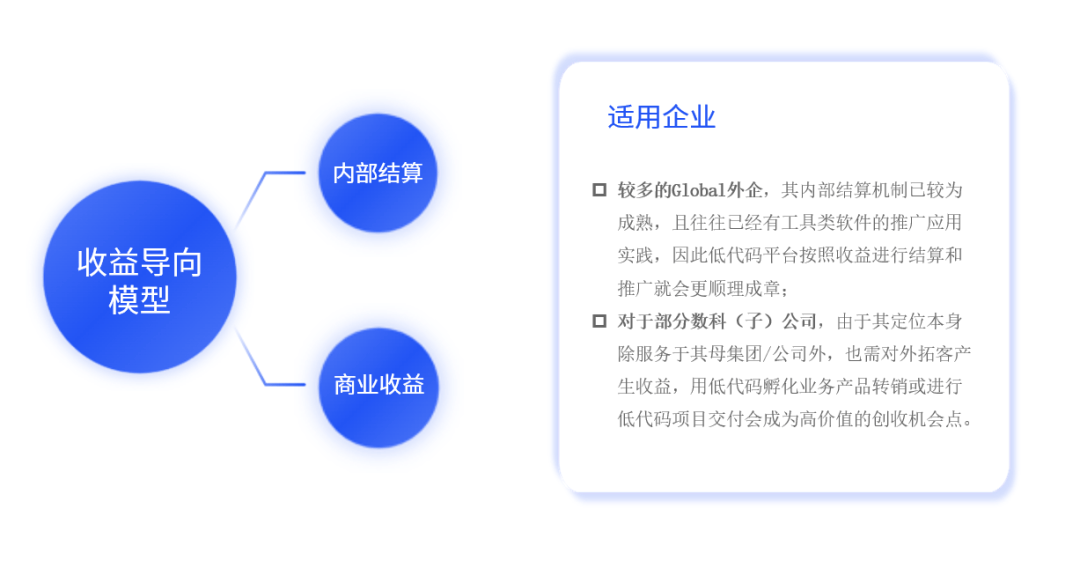

模型二:收益导向模型收益导向模型与成本导向模型的逻辑相反,成本导向模型是以节约、节流的视角来进行论证,而收益导向模型则是以开源的视角来进行评价。

收益导向模型是外向性的,如果其他价值能够得到充分论证,平台价值往往能够得到极大化的认可,推广和应用的加速度也会非常快。对于收益,主要可以从两个角度进行探索和验证:

️内部结算:即内向型收益,按照低代码平台所依赖的物理资源投入、人力成本投入,由需求部门为其买单,进行周期性的财务结算;

️商业收益:即外向性收益,主要包括基于低代码平台交付外部客户项目所产生的收益,或者依赖低代码平台孵化业务产品,进行转售,进而产生的收益。

️1、适用团队

实际上,并非所有的组织都适合采用收益导向模型,模型的选择与甲方组织中对数字化团队的定位、数字化(包括团队和管理等)的成熟度密切相关。目前,已识别的至少有两类团队是非常适合使用此模型的:

- ️众多Global外企,其内部结算机制已经较为成熟,而且往往已经有工具类软件的推广应用实践(如BI、RPA等),因此按照收益对低代码平台进行结算和推广会更加顺理成章;

- ️部分数科(子)公司,由于其定位本身除了服务于其母集团/公司外,还需要对外拓展客户产生收益,利用低代码孵化业务产品转销或者进行低代码项目交付会成为高价值的创收机会点。

️2、更多建议

如果希望采用收益导向模型,那么在低代码平台的选型和引入过程中,需要进行更深层次的思考,以下是几个需要纳入考虑范围的要点:

(1)需要选择低代码与无代码相结合的产品,创收需要扩大需求范围,产品可能会从数字化团队走向业务开发者,产品的使用门槛需要更低。考虑到需求潜在的复杂性,低无代码结合的产品是首选;

(2)低代码平台供应商需要有推广实践经验,即使收益很多来自于创新,但如果有一定的案例和经验可供参考,在这个过程中会少走很多弯路。因此,厂商能提供的方法、案例非常重要。

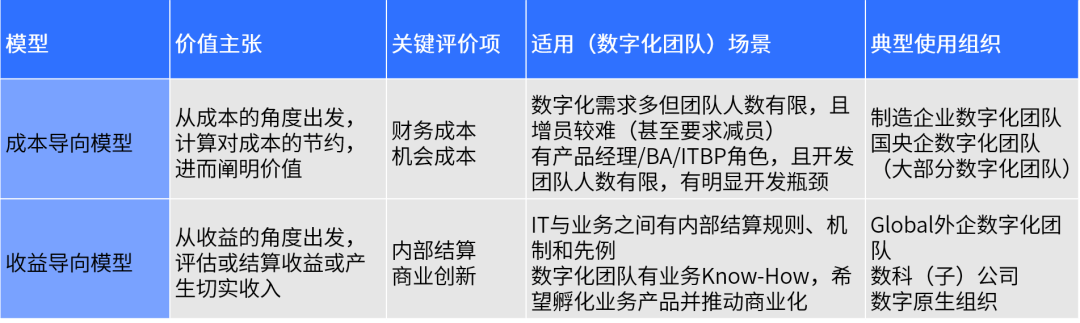

总结与归纳我们对两种模型的价值主张、评价项以及适用组织进行了归纳:

随着需求侧对低代码认知的逐步共识,低代码已经成为走向成熟的数字化团队的必选项之一。因此,低代码平台的应用实践及价值论证是一个值得长期跟踪和总结的领域,如果对实践案例和具体的操作方法感兴趣,可以联系织信售前顾问。

看到越来越多的客户实践,让我们深受鼓舞,我们期待能够总结出更多低代码平台的实践经验、方法,并分享给更多正在探索的数字化团队。织信团队将与诸多优秀客户持续、共同探索。