“AI论文”,撤销学位!

最近,DeepSeek火爆出圈,AI热度再上新高。然而,在这股热潮背后,一些问题也逐渐浮出水面。记者观察到,部分大学生对 AI 工具的依赖程度日益加深,不当使用的情况呈上升态势。

央视新闻报道:在某高校英语作业群中,老师发布了一则通告,️所有利用 AI 工具直接生成的作文,均被判定为零分。这一举措无疑给那些试图借助 AI 偷懒的学生敲响了警钟。

AI可以是赋能工具、是学习的帮手,但它绝不能成为偷懒的工具,更不能成为大学生的“枪手”。为规范学生使用AI工具,不少国内高校纷纷出台AI工具使用规范,明确允许和禁止的范围。

️“AI论文”,撤销学位!

2024年11月28日,️复旦大学教务处发布国内高校首个“AI禁令”。

该《规定》明确提出️AI工具禁止用于研究设计、数据分析、论文撰写等核心环节的“六个禁止”。同时明确,学生违反相关规定使用AI工具的,视情节给予纳入考核成绩、️不准答辩、取消合格成绩等处理;构成学术不端(不当)的,按照相关校纪校规给予纪律处分、️取消学位申请资格、撤销学位等处理。

无独有偶,️北京师范大学新闻传播学院携手️华东师范大学,联合发布了《生成式人工智能(AIGC)学生使用指南》,也提出了类似的规范。该指南明确指出,当学生借助生成式人工智能完成作业时,️必须对涉及的相关内容进行标注,并且直接由 AI 生成的内容在全文中的占比不得超过 20% 。

️中国传媒大学,学生们在️撰写毕业论文时,被要求如实说明是否运用了生成式人工智能。一旦使用,就需要详细阐述使用的具体方式、操作细节,以及对生成内容的具体标注位置,以此确保论文的原创性与透明度。

而️天津科技大学在这方面也有严格规定,️一旦学生毕业论文通过生成式 AI 检测,发现 AI 生成内容占比超过 40%,学校便会发出警示,要求学生自行检查并纠正,力求杜绝学术不端行为。

这些举措,不仅是对学生学术诚信的一次严格检验,更是高校在面对人工智能这一新技术浪潮冲击时,所做出的积极探索与尝试,为营造健康、诚信的学术环境奠定坚实基础 。

展开全文️“AI造假”,严查严抓

尽管AI已经成为辅助完成作业、论文、报告的工具,然而,其生成的内容并非全然可靠。不少人已然察觉到,️AI 存在 “造假” 现象,它会凭空编造出实际上并不存在的参考文献。

除了编造事实,借助 AI 撰写的文本往往 “水分十足”。据《科技日报》报道,AI 生成的段落大多存在内容重复、空洞无物的问题。这类文本看似条理清晰、层次分明,实则每个层面的内容都极为匮乏,既空洞又缺乏深度,创新性更是无从谈起。

️“AI 造假” 在数据领域同样有所体现。国外某机构的研究人员,先是让 GPT-4 ADA 构建一个关于圆锥角膜患者的数据集,随后又要求其编造临床数据,以支撑深板层角膜移植术比穿透性角膜移植术效果更佳这一结论。但真实的临床数据显示,两种手术效果并无显著差异。

在利用 AI 撰写的过程中,出现的虚假文献与失实数据,恰好触碰了学术不端的 “雷区”。对此,国家早已针对学位论文中的学术不端行为发出警示。2024 年 4 月 26 日,第十四届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过了《中华人民共和国学位法》。其中明确规定,若️学位论文或实践成果被认定存在代写、剽窃、伪造等学术不端行为,经学位评定委员会决议,学位授予单位将️不予授予学位,或者撤销已授予的学位。

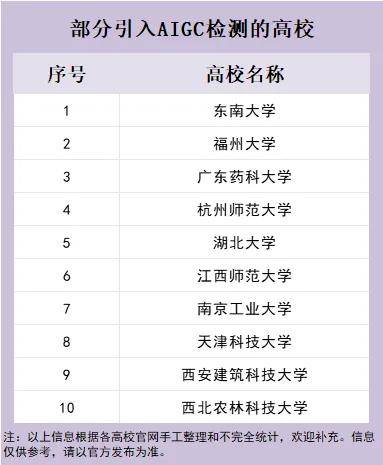

为了有效杜绝学生因使用人工智能而引发学术不端行为,各大高校纷纷行动起来,出台了相关规定,引入 AIGC 检测,将 AI 率作为 “补充指标”,紧跟在查重率之后,以此维护学术的严谨性与纯洁性。

️教育体系改革:从“堵漏洞”到“建能力”

教育体系正经历从“堵漏洞”到“建能力”的深刻转型。在AI技术重塑社会的当下,️AI素养课程普及化成为关键抓手——教育部《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》明确提出构建系统化AI课程体系。

浙江大学等高校已率先推出分层教学(ABC三类课程),通过“人机协作”模式培养与AI共事的能力,例如让低年级学生用AI工具分析实验数据,高年级则需设计算法解决现实问题。这种教育转向通过跨学科融合(如用虚拟实验室还原历史场景)激活学生的创新思维。

️评价机制重构则直指传统标准化考核的痛点。随着固定格式论文、标准化答题等易被AI替代的考核方式式微,教育评价正转向“过程性评价+创新性指标”双轨制:一方面通过数字画像记录学生在研究设计、数据采集等环节的自主贡献,另一方面增加实验独创性、跨学科应用(如编程与生物多样性保护结合)等维度权重。北京部分学校已试点将AI生成的明信片、智能展馆设计纳入艺术评价体系,展现评价改革的多元探索。

而️学术伦理教育前置化成为这场变革的底线保障。复旦大学等高校将“学术诚信”教育贯穿本硕博全阶段,通过真实案例教学(如博士后抄袭退站事件)构建伦理认知。

科技部通报的论文造假案件显示,83%的学术不端涉及第三方服务机构,这倒逼教育系统建立“AI生成内容标注规范”,并开发防作弊工具与人工审核的双重防火墙。

正如武汉大学“数智教育评价体系”所实践的,唯有将伦理教育与技术治理结合,才能守护知识创新的纯净土壤。

大学生们作为知识传承与创新的主力军,应深刻领会这些变革背后的深意,主动拥抱 AI 带来的机遇,摒弃不当依赖,以严谨的态度、创新的思维,在 AI 的辅助下,在学术之路上稳健前行。

让我们共同期待,在全社会的共同努力下,人工智能能真正成为推动学术进步与教育发展的强劲引擎,助力莘莘学子在知识的天空中自由翱翔,为社会创造出更多具有价值的创新成果,书写属于新时代的学术辉煌篇章。