中子星密度可达每立方厘米1亿吨,它到底是由什么元素组成的?

世界之大,无奇不有,人类作为地球上最有智慧的生命,从诞生以后就开始不断的研究和探索世界的奥秘,经过几千年的科技发展,现在人类已经能够走出地球探索宇宙,这说明人类科技发展的速度还是非常快的,当人类走出地球看到宇宙之后,人类的好奇心被宇宙的浩瀚所吸引,人类想要知道宇宙到底有多大?在宇宙中除了地球生命之外,是不是还存在其它的生命?带着这些疑问,人类走上了探索宇宙的道路,根据科学家的研究我们能够知道,宇宙万物都是由基本的元素组成的,天然元素有90多种,这些元素构成了我们现在看到的丰富多彩的世界,在浩瀚的宇宙中,存在很多我们无法理解的神秘天体。

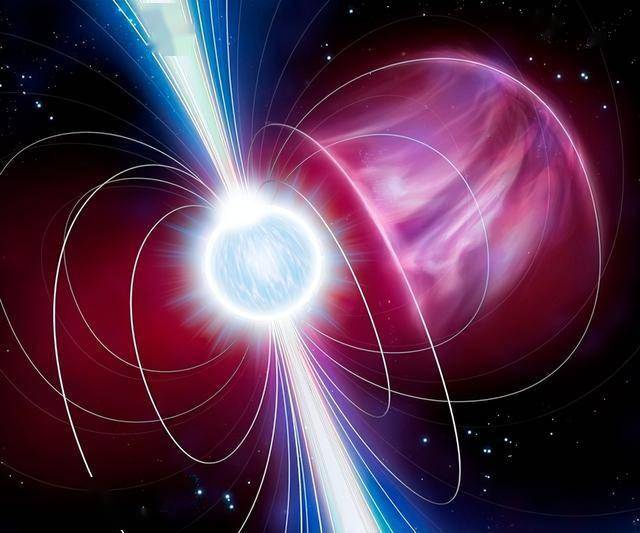

比如说中子星,它是由中子作为基本物质组成的天体,它最大的特点就是密度非常高,因此它成为了宇宙中非常特殊的存在,那么中子星到底是如何形成的?根据科学家的研究我们能够知道,在恒星生命末期的时候,恒星外部结构会快速膨胀,并且最终消失在宇宙中,而内部会在引力的作用下坍塌,最终变得非常致密,白矮星作为一种极为致密的天体,它的物质密度能够达到每立方厘米10吨左右,周围的物质会因为白矮星的强大引力而被吸附,这个时候白矮星的质量也会增加,随着白矮星质量的增加,压力也会进一步加大,当白矮星的质量达到了太阳质量的1.44倍的时候,原子核就被压碎了。

www.yueliang-cn.com/en/unrolling

www.yueliang-cn.com/en/family-relation

展开全文www.yueliang-cn.com/en/known-as

www.yueliang-cn.com/en/story

www.yueliang-cn.com/en/american-literature

www.yueliang-cn.com/en/handcrafting

www.yueliang-cn.com/en/literature-review

游离的电子进入原子核中,与质子结合形成中子,好在中子之间也存在着相互的斥力,凭借这种斥力,物质结构终于稳定了,而这种物质就被称为是种子简并态物质,这种物质所构成的天体就被称为是种子星,中子星通常都很小,半径只有20公里左右,但是它的质量却是太阳质量的1.4倍以上,除此之外,中子星还能够通过大质量恒星发生超新星爆炸后形成,科学家一般称它为死亡后的恒星残骸,一般只有8到30倍的太阳质量才能够形成中子星,虽然中子星的体积很小,但是它的物质密度非常大,每立方厘米的物质在8000万到20亿吨之间,在星体的周围能够产生非常强大的引力场。

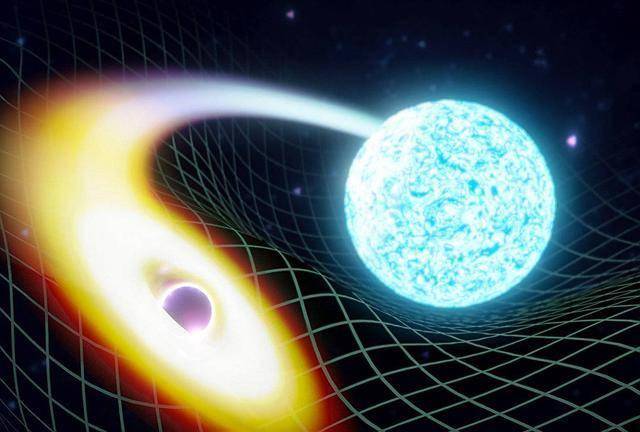

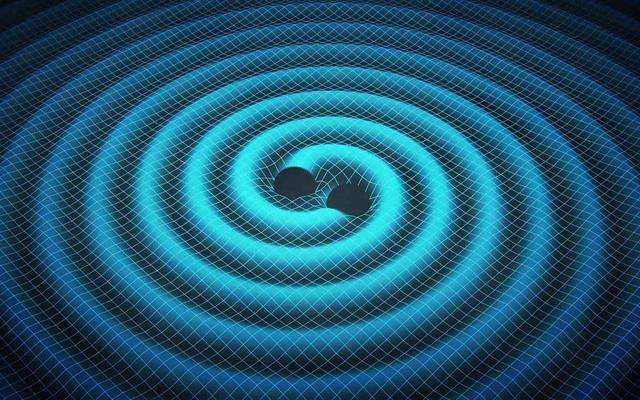

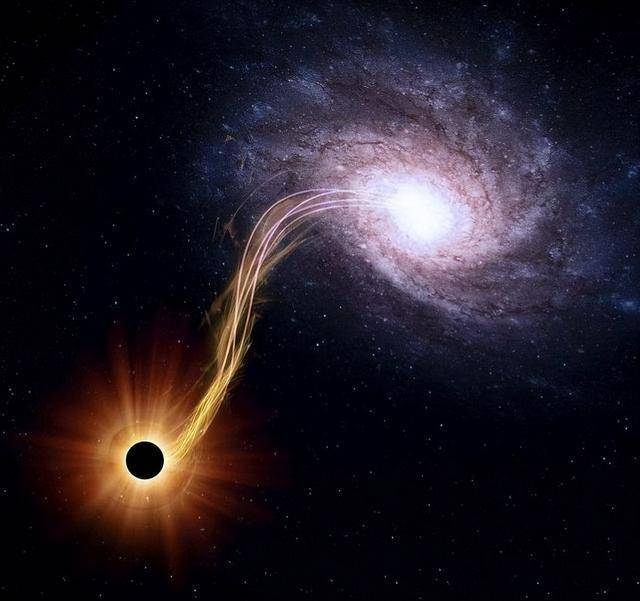

如果中子星附近有一个伴星的话,而这颗伴星又是一颗恒星,那么只要两者之间的距离足够近,中子星就会不断的从伴星上吸收气体物质,而恒星外围的气体物质基本上都是氢气,所以中子星能够源源不断的从恒星上面吸收氢气来增加自己的质量。中子星是宇宙中一类极为密集的天体,它的研究在天文学和物理学领域具有重要意义,因为它们展示了极端物理状态和引力场的特性,中子星在宇宙中发挥着重要的角色,首先它们是引力波的重要来源,当中子星和其它中子星或者是黑洞碰撞、合并时。会产生极为强大的引力波,这些引力波可以被地球上的引力波探测器所捕捉,帮助我们了解宇宙中极端物理现象。

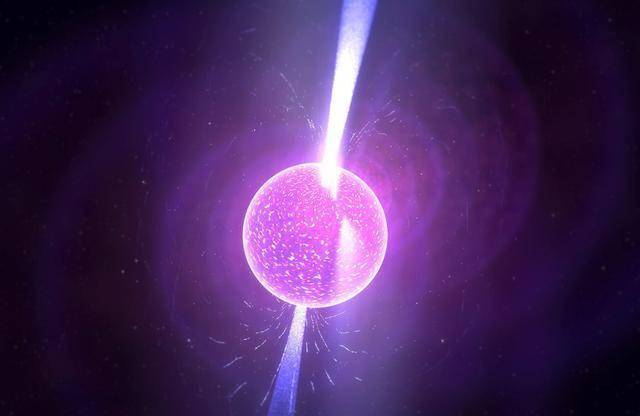

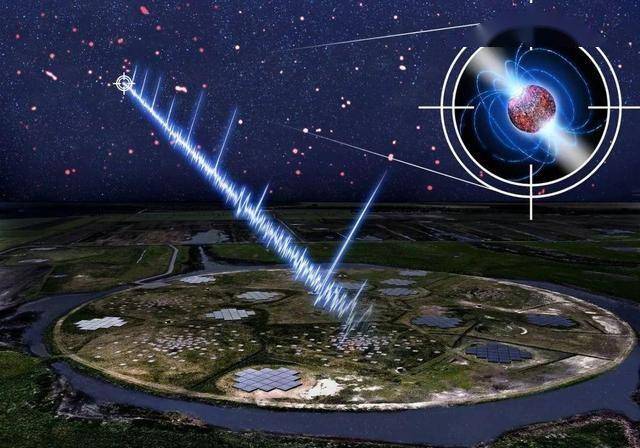

其次中子星还能够解释一些天文现象,比如说脉冲星,当中子星的磁轴与自转轴不对齐时,释放出的辐射在地球上观测到的效果就类似于一个闪烁的光源,产生规律的脉冲信号,被称为是脉冲星,历史文献记载的最早超新星爆发,是我们老祖宗在宋朝用肉眼发现的。公元1054年,宋朝有位名叫杨惟德的司天监官员,他发现在天关星附近突然出现了一颗很亮的星,超强的闪光持续了约一年半时间。当时科技水平无法解释,所以称呼该星为“客星”,就像是忽然而来的客人。现在科学家研究发现,那就是超新星爆发,并孕育了著名蟹状星云脉冲星。

第一颗脉冲星是由24岁的乔思林.贝尔1967年发现的,当时贝尔是安东尼·休伊什教授的一名女研究生,发现狐狸星座有一颗星能发出周期性的电波,非常有规律。一开始,科学家对此很困惑,甚至想到这可能是外星人在向我们发电报联系。据说,第一颗脉冲星就曾被叫做“小绿人一号”,但在接下来不到半年的时间里,又陆续发现了数个类似的脉冲信号。后来经过科学家的研究发现,这是一类新天体,并称为是脉冲星,脉冲星是20世纪60年代最重要的发现之一,安东尼·休伊什也因为发现了脉冲星而获得了1974年的诺贝尔物理学奖,其实中子星、白矮星、黑洞都是由死亡以后的恒星形成的。

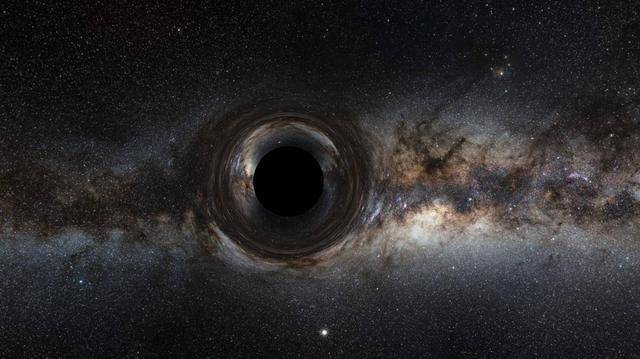

一般来说,质量小的恒星死亡以后会变成白矮星,中等质量的恒星死亡以后会变成中子星,超大质量的恒星死亡以后会变成黑洞,看到这里,相信很多朋友都会产生一个疑问,就是黑洞和中子星到底谁更加厉害?在1783年的时候,英国天文爱好者给当时著名的科学家卡尔迪许写了一封信,信中他认为宇宙中存在一种质量非常大的神秘天体,而且连光线都没有办法逃离它的表面,当时他把这种神秘的天体称为是暗星,后来到了1916年的时候,爱因斯坦发表了广义相对论,广义相对论建立在牛顿万有引力的基础上,在广义相对论中预言了一种天体,当这个天体的质量达到一定程度时,那么光都没有办法逃离它的引力,当时爱因斯坦本人都不相信这种天体的存在。

后来德国物理学家卡尔史瓦西给了黑洞一个精确的解释,他认为大量的物质集中在一点时,就会使周围产生视界,一旦进入这个视界,物体就会被吸进去,最终科学家将这个神秘的天体称为是黑洞,在2019年的时候,科学家终于拍到了人类历史上第一张黑洞的照片,这次拍摄到的黑洞照片来自于5500万光年外的室女座A星系(M87)中心的黑洞。是由视界望远镜拍摄,这是一个由八个毫米/亚毫米波射电望远镜组成的网络。横跨南极洲、西班牙、智利、全球一共有200多名科学家参与其中,这张照片证明了爱因斯坦的理论是正确的,同时也让人类对黑洞有了全新的认识。

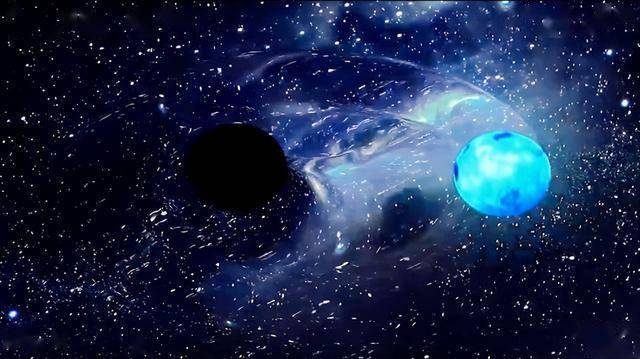

根据《天体物理学杂志快报》上的一项研究,科学家首次发现了黑洞和中子星碰撞,原本科学家以为,中子星能够和黑洞纠缠一段时间,但是让科学家感到意外的是,黑洞一口就把中子星吞掉了,事实证明了黑洞才是宇宙中最强大的天体,根据科学家的观测得出,这两个天体的前身至少是太阳质量8倍以上的恒星,太阳在恒星中属于小质量的恒星,所以太阳死亡以后只能够变成白矮星,不过虽然太阳的质量比较小,但是太阳的寿命却很长,一般来说,质量和体积大的恒星,寿命也比较短。根据科学家的计算得出,恒星寿命=燃料量/消耗率,用于核聚变的燃料量与恒星最初通过核反应产生能量时的总质量成正比。

所以燃料量=kx初始质量,消耗速率就是恒星的光度,所以恒星将作为主序星存在的时间=kx初始质量/光度,简单来说就是大质量的恒星消耗的能量要比小质量的恒星消耗的能量快,如果说一颗恒星的体积是2000万公里,那么恒星内部1600万公里的区域都在进行核聚变反应,如果一颗恒星的体积是10000万公里,那么恒星内部9000万公里的区域都在进行核聚变反应,这就相当于大火炉和小火炉,小火炉的空间有限,所以它消耗的能量也是有限的,而大火炉的空间大,所以它消耗的能量也是巨大的,所以在宇宙中,体积和质量越大的恒星,它的寿命就越短。

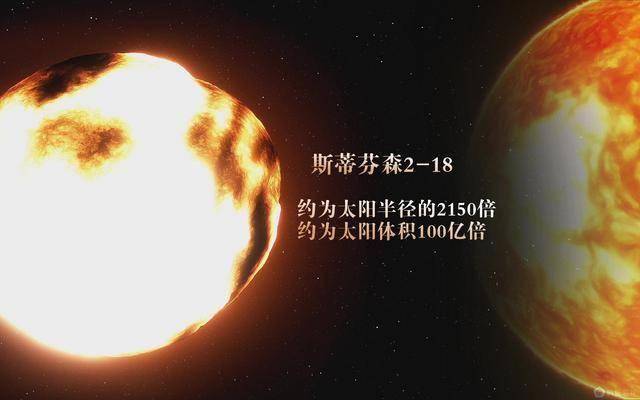

目前人类发现的最大的恒星是斯蒂芬森2-18,在地球2万光年处有一个名为斯蒂芬森2的银河星团,这个星团中分布着很多大质量的恒星,其中至少有26颗已经开始膨胀进入红巨星阶段,斯蒂芬森2-18其实就是里面最大的一颗红特超巨星,根据科学家的观测得出,斯蒂芬森2-18的半径已经达到了惊人的15亿公里,是太阳的2158倍,其体积是太阳体积的100亿倍,地球的1.3亿亿倍,目前斯蒂芬森2-18已经成为了人类在宇宙中发现的最大的恒星,如果把它放在太阳的位置,那么距离斯蒂芬森2-18最近的行星是海王星。这颗恒星死亡以后一定会变成一颗黑洞。

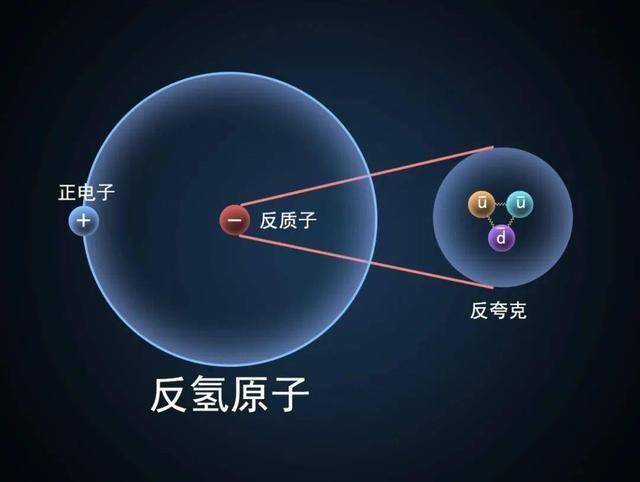

看到这里,可能有很多朋友会产生一个疑问,就是宇宙中还有比中子星和黑洞更加强大的物质吗?科学家认为,反物质或许比黑洞和中子星更加强大,根据爱因斯坦的质能方程得出,核裂变的质能转化率大约是百分之0.13,也就是100g的裂变物质,只有0.13被转化为了能量,而核聚变的转化率大约是百分之0.7,也就是100g的核聚变物质,有0.7克被转化为能量,而核聚变要比核裂变反应更加强大,对于我们现在来说,核聚变和核裂变产生的威力都非常大,但是在宇宙中,这根本不算什么,目前人类知晓转化率达到百分之100的只有反物质。

最早提出反物质概念的人是英国物理学家保罗.狄拉克,他表示所有的粒子都会有与之相对的反粒子,这本是一种预言,但是在1932年的时候,美国科学家德森在实验室中证实了反物质的存在,当时这位科学家在实验中发现了一种特殊的粒子,其质量和带电量和电子没有差别,但是它却带有正电,这是人类第一次发现反物质的存在。当正物质和反物质相遇时,能够产生湮灭,湮灭产生的能量能够达到百分之100,因此科学家通过计算得出,1克反物质必须与1克正物质实现完全的湮灭,它们能够产生1.8*10^17J的能量,虽然反物质和正物质湮灭产生的能量非常巨大,但是目前科学家并没有在宇宙中发现大量的反物质。

早在1955年的时候,英国物理学家西格雷用人工方法获得了反质子,后来科学家发现了所有的粒子都有反粒子,在1937年,意大利物理学家埃托雷.马约拉纳预言了一种粒子,反粒子就是其本身,人们将这种正反合而为一的粒子称为是马约拉纳费米子,科学家们为寻找这种粒子,花费了80年的时间。如果人类能够发现宇宙中大量的反物质,那么人类的科技一定能够大幅度的提升,当中子星和黑洞遇到反物质时,也会发生湮灭反应,然后消失,所以对于反物质来说,任何物质都不可能战胜它,湮灭是它们唯一的结果。