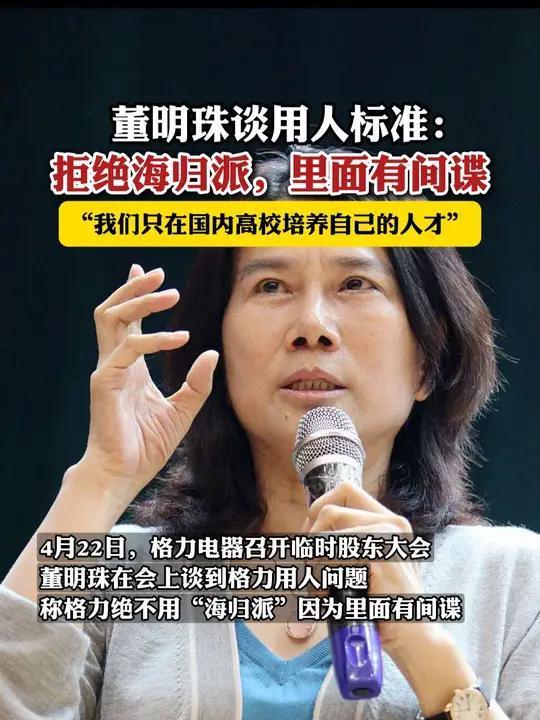

董明珠间谍说有没有错 表达方式引争议

董明珠间谍说有没有错 表达方式引争议!董明珠的“绝不用海归派”言论看似一棍子打死整个群体,实则针对的是那些砸钱买学历的“水硕水博”。从钱学森到杨振宁,真正有贡献的海归从未被否定。当企业无力鉴别间谍风险时,粗暴封杀看似高效,实则暴露管理无能。这场争议揭示了人才评价体系中的深层矛盾:如何在开放包容与风险防范之间找到平衡?答案显然不是用偏见替代理性。

网传董明珠曾说送孩子出国其实缺的是一份自信。即便如此,她对钱学森这类科学家的敬意无人怀疑。她的办公室墙上可能挂着“两弹一星”元勋们的画像,格力展厅里也陈列着参与国家重大项目的技术成果。问题在于,她的言论看似扫射全体海归,实则是冲着那些“留学产业链”的既得利益者——那些在国内考不上985,却能靠家底在海外买学历的“镀金废柴”。这种区分本可以更精准,但因表达方式极端演变成无差别攻击。

真正在MIT搞科研、在剑桥做学术的海归精英,估计只会把董明珠的话当笑话。他们手握顶级offer,格力不用自有华为腾讯抢着要。真正跳脚的是那些在野鸡大学混日子、回国却要价百万年薪的“海归水货”。这些人最怕被人揭开皇帝的新衣,董明珠的“间谍论”意外扯下了他们的遮羞布,怎能不气急败坏?

有人说,董明珠动了留学中介的奶酪,实际上她戳破的是“学历通胀”的泡沫。当三本学生都能靠钞能力变身“常春藤精英”时,企业早已苦“注水简历”久矣。

当她说“海归里有间谍”时,就像在说菜市场里有烂白菜,道理没错但表达危险。格力作为民企,既没有国安部门的侦察手段,也缺乏跨国背调能力,面对可能存在的风险,选择“宁可错杀”看似自保,实则是将管理成本转嫁给整个群体。这就好比因为有人用菜刀杀人,超市就集体下架刀具——安全是安全了,但饭也别做了。

董明珠真正该反思的是如何在防范风险与开放创新间找平衡。华为能在5G领域碾压对手,靠的就是全球人才战略。他们在俄罗斯做算法,在法国搞设计,在印度写代码。如果任正非也搞“不用海归”,华为恐怕早成了第二个波导手机。安全很重要,但不能把婴儿和洗澡水一起倒掉。

从法律角度看,董明珠的言论用力过猛还违法。《就业促进法》第二十六条规定,用人单位招用人员、职业中介机构从事职业中介活动,应当向劳动者提供平等的就业机会和公平的就业条件,不得实施就业歧视。既然法律禁止学历歧视,董明珠把“海归”直接等同于风险群体,已经不慎踩到了法律的红线。

这场争议最荒诞的是暴露了民企在全球化浪潮中的认知撕裂。格力空调卖向全世界,却对培养国际视野的人才紧闭大门;标榜“中国制造”,却排斥那些带着先进技术回国的工程师。这种精神分裂式的经营让人想起一边用着Windows系统,一边骂比尔·盖茨的美国霸权的滑稽场景。

那些要求董明珠道歉的声音,本质是要个态度。企业当然可以制定用人标准,但不能用“可能有贼”的借口搞群体污名化。毕竟按这个逻辑,本土派里也有商业间谍,是不是连国内高校培养的也不敢用了?

这场风波照出了董明珠等部分企业家的思维固化,照见了留学产业的畸形生态,也反映了社会对人才评价的焦虑。董明珠的这种焦虑是真实存在的,但解决之道不在非此即彼的站队,而是要建立更科学更合理的人才筛选机制。毕竟,钱学森和“水博”之间的差距,比格力和小家电作坊的差距还要大。