右眼失明,身患4种癌症,他坚持写出上百万字科学著作

在中国植物分类学的浩瀚星空中,有一位老人静静耕耘了七十余年。他用一只眼睛看世界、用四种癌症磨砺意志,最终写下上百万字的科研成果,建立起堪称“植物档案库”的丰厚遗产。他是王文采,中国科学院院士,中国植物分类界最令人敬佩的名字之一。

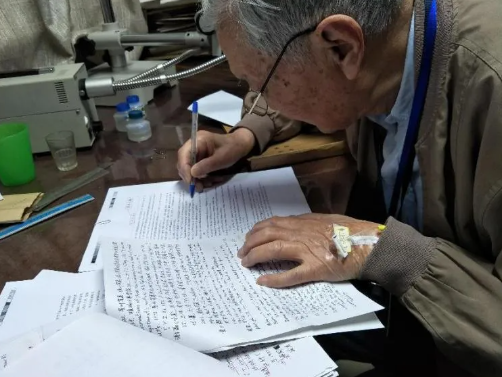

他并不以院士的身份自矜,两次获得国家自然科学奖一等奖却从不张扬;他默默坐在窗边,拿着放大镜审视标本的细节,在生命最后的十年,与癌症共处、与失明共存,用几近残缺的身体,继续一笔一笔地记录植物的脉络。

右眼失明,身患4种癌症,他坚持写出上百万字科学著作

右眼失明十年之久,连身边的助手都未察觉。他说:“趁还能借助放大镜,我要赶紧把《中国翠雀花属植物》的稿子写完。”如此淡定而坚定。

实际上,从2011年起,王文采陆续被诊断出前列腺癌、肠癌、皮肤癌、胃癌。医生叮嘱他术后休养三个月,他仅一个月便赶回研究所继续工作。陪护他的小春说:“爷爷心里装的都是标本。”

王文采一生低调,不讲奖项、不提荣誉。孙女直到读到媒体对别的院士的报道,才问起:“爷爷也得过这样的奖吗?”母亲平静地答:“当然。”那一刻,她才恍然意识到,身边这个常常说“我不懂”的老人,曾两次站上国家自然科学奖的领奖台。

他曾对助手说:“你找领导看看,能不能把我院士的帽子摘了。”他不是不珍惜荣誉,而是不愿分神于无谓的应酬。科研,是他唯一热爱的事。

他做研究并不挑食,别人绕开的门类他也甘之如饴。在《中国植物志》中,他承担了多个疑难类群的编写任务,包括毛茛科、苦苣苔科、紫草科、荨麻科等。在《中国高等植物图鉴》中,他主编的图谱囊括了我国一万五千多种植物,成为世界上最大的图鉴类著作。

作为植物学领域公认的权威,他一生共发表28个新属和1370个新种,是我国发现新类群最多的学者之一。他却常说:“这是大家一起做出来的,我只是把该干的活干完了。”

王文采的家,几十年未曾装修,陈设简朴,墙皮斑驳,门锁时常卡顿。他拒绝使用单位的车,90岁仍坚持坐班车上下班。文章手写在稿纸上,一笔一划,端正清晰。邮票、信封、纸张,分毫不占公家便宜。

他画画,听交响乐,尤其钟情贝多芬。晚年最喜欢的一首,是《田园交响曲》。

右眼失明,身患4种癌症,他坚持写出上百万字科学著作

他的科研人生是苦乐交织的。1958年在云南感染疟疾,命悬一线时,是昆明植物所四位年轻人捐血救了他。他感激得热泪盈眶:“一大罐子血把我从鬼门关救回来。”

1963年夏天,在四川康定野外考察时,年轻弟子陈家瑞在险峻山道上恐惧得寸步难行,是王文采伸手拉他过了悬崖。他说:“盯着前面的植物,不要看脚下的石头。”

他的门生遍布全国。从青年工人李振宇到新疆青年杨宗宗,从专业科班到植物爱好者,王文采一视同仁。他帮李振宇调入研究所,为其义务授课两年;他收下杨宗宗赠送的图鉴样稿,夸赞“非常好”,还亲自准备饭菜招待。

晚年,他喜欢在旧沙发上听音乐,画画,念着母亲和妻子的名字。他的妻子程嘉珍被下放劳动时,他独自抚养三个孩子,默默承担生活重担。她去世后,他在她墓前轻声说:“嘉珍,我很快去找你了。”

2022年11月,北京的初冬,王文采走了。他的告别仪式没有哀乐,放的是他钟爱的《田园交响曲》。

他留下的,不止是上百万字的科研论文,不止是中国植物分类学最宝贵的资料,更是一种安静坚定、极致克己的精神。他用一生告诉后人:真正的学问,不靠喧哗,而靠守候。

王文采,一个“最不像院士”的院士,就这样,化作植物世界里最朴实的一株根。