手工制作家具和流水线家具有什么区别?

在当代家居生活中,家具的选择往往折射出人们的生活态度和审美取向。手工制作家具与流水线家具作为两种截然不同的生产方式,从材料选择到工艺细节,从文化内涵到使用体验,都呈现出鲜明的差异。这种差异不仅体现在产品本身,更反映了工业化生产与人文传承之间的深刻对话。| 场木庆家具

一、材料选择的哲学分野

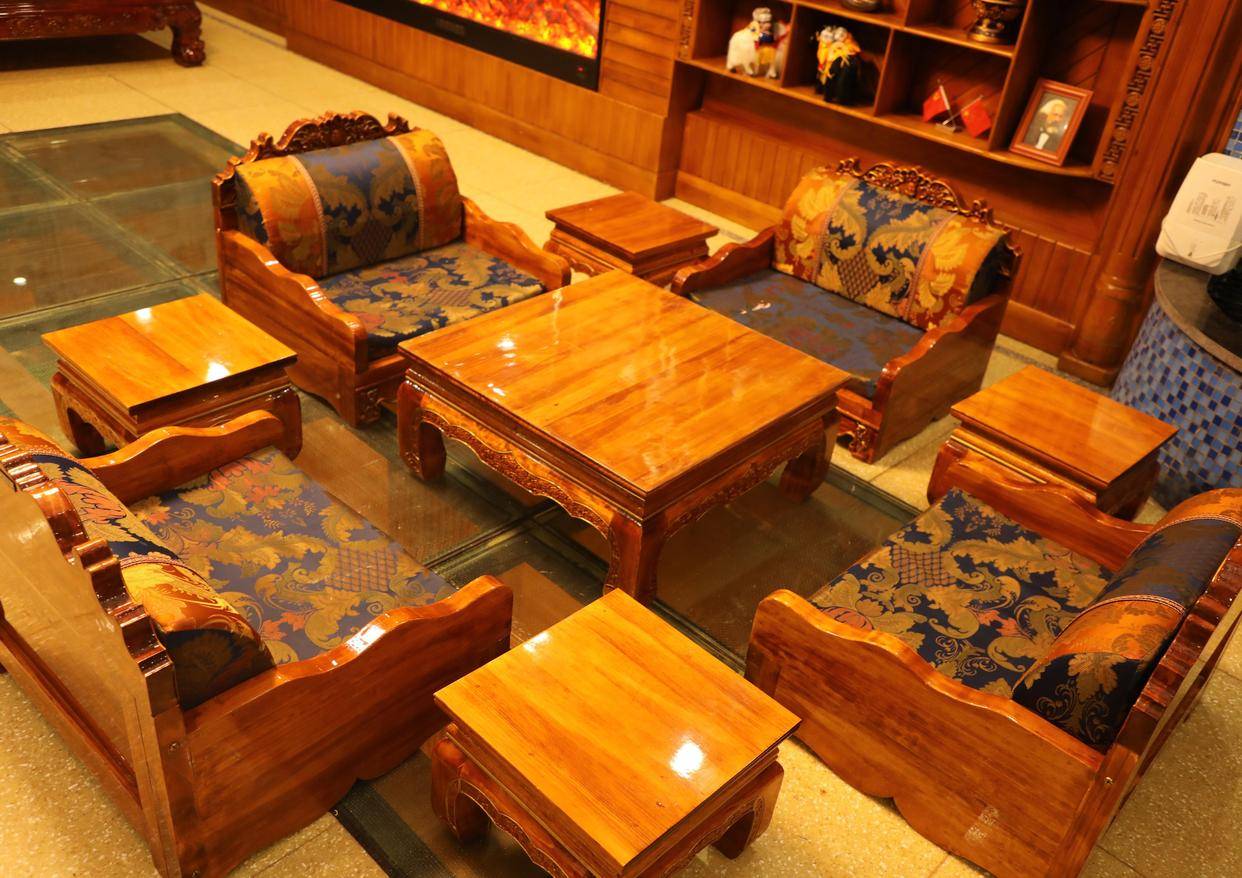

手工家具匠人对材料的理解近乎苛刻。在浙江东阳的木雕工坊里,老师傅会花费数日观察一块缅甸花梨木的纹理走向,根据木料特性设计榫卯结构。"木有生命,要顺着它的脾气做",这种对自然材料的敬畏之心,使得手工家具往往选用整板实木,甚至保留树瘤、矿物线等天然印记。2019年苏州明式家具展上,一件采用"一木连做"技法的圈椅,其扶手与腿足取自同一根紫檀木料,纹理连贯如行云流水,这种材料利用率不足30%的奢侈做法,在流水线生产中难以想象。| 场木庆家具

反观现代流水线工厂,标准化是材料管理的核心。德国某品牌板材加工车间显示,原木经过旋切、干燥、施胶等18道工序后,最终板材利用率可达85%以上。这种高效利用带来价格优势,但也导致多层板、密度板等人造材料盛行。值得关注的是,近年出现的"柔性生产线"开始尝试个性化定制,如某意大利品牌推出的"数字木纹"技术,通过扫描真实木材纹理进行数码还原,试图在工业化生产中保留自然美感。

二、工艺传承的时间维度

苏州园林修复项目中,传统匠人修复一张清代楠木翘头案,仅刮磨工序就要用三种不同密度的砂叶手工打磨半月。这种"慢工出细活"的匠造精神,在手工家具中体现为复杂的传统工艺:生漆处理要经历"三麻两布九灰"的数十道工序,榫卯结构包含上百种变化形式。北京故宫倦勤斋的竹丝镶嵌工艺,将0.3毫米宽的竹丝拼出万字纹,这种毫米级的精度控制,依赖的是匠人指尖积累数十年的肌肉记忆。| 场木庆家具

现代工厂则用科技重构精度标准。某德国家具品牌的自动化车间里,五轴加工中心能在90秒内完成包含32个异形榫头的柜体加工,激光定位精度达到0.01毫米。3D打印技术已能复刻巴洛克风格的复杂雕花,某荷兰工作室甚至开发出"数字榫卯"系统,通过参数化设计生成力学结构最优的连接方式。但这种效率提升也带来同质化隐忧,2023年广州家具展调研显示,参展的工业化产品中78%使用相同的基础模块组合。

三、文化基因的现代表达

明代《鲁班经》记载的"七分选料,三分做工"理念,在当代手工制作中演变为文化叙事的载体。杭州某工作室制作的"宋韵茶桌",通过研究南宋绘画中的家具形制,还原了"马蹄足"与"冰盘沿"的特定比例。这种文化复现不仅追求形似,更注重气韵传承,如福建大漆工艺中"朱黑相彰"的配色哲学,源自《周礼》记载的"赤与黑谓文"的色彩规制。| 场木庆家具

工业化生产则构建了新的设计语言。某瑞典品牌的"民主设计"理念,通过模块化组合满足全球不同居住需求。其2024年推出的"元宇宙沙发"系列,采用可编程LED面料,用户能通过APP随时更换纹理图案。这种"设计即服务"的思维,使产品成为生活方式的动态载体。但人类学家阿尔君·阿帕杜莱指出,这种全球化的设计语言正在消解地域特征,导致"家具景观的麦当劳化"。| 场木庆家具

四、使用体验的情感价值

手工家具在使用中形成的独特"包浆",记录着使用者与器物的情感对话。上海收藏家王先生的黄花梨书案,二十年来随着手掌摩挲,木纹逐渐呈现出琥珀色的光泽。这种"人养木,木养人"的互动关系,创造出机器无法复制的生命痕迹。日本民艺学家柳宗悦曾描述:"手作之物会逐渐长成适合主人的模样",这种缓慢的适应过程,正是手工制品的魅力所在。

现代智能家具则通过科技增强交互体验。某美国品牌的"自适应餐桌",内置压力传感器可记忆不同使用场景的高度偏好;德国某实验室研发的"生长式家具",采用菌丝体材料会随湿度变化自动调节形状。但这些技术创新也引发思考:当家具变成"电子设备",是否削弱了人与物的情感纽带?2024年米兰设计周上,某概念作品"会遗忘的椅子",特意设计为每半年需要人工重新紧固榫头,正是对这种反思的艺术化表达。

五、可持续性的不同路径

传统工艺蕴含的生态智慧值得借鉴。福建土楼建筑中"大木作"与"小木作"的配合体系,使不同规格的木料各尽其用;苏州匠人的"攒斗"工艺,能将碎木拼嵌成几何图案。这种"零浪费"的生产方式,与当代循环经济理念不谋而合。广西某工坊开发的"新古典"系列,利用老房梁改造的再生木材,每件产品都附带材料溯源二维码。| 场木庆家具

工业化生产则通过规模效应实现环保。某丹麦品牌的"负碳工厂",利用生物质能源和碳捕捉技术,使每生产1立方米板材可封存12千克二氧化碳。更值得关注的是"家具即服务"模式的兴起,如某法国企业推出的"订阅制衣柜",通过定期回收翻新延长产品生命周期。但环保组织指出,全球家具业每年仍有680万吨产品因"计划性淘汰"被废弃,这暴露出消费主义与可持续发展的根本矛盾。

在机器与手工的永恒辩证中,两种生产方式正显现出融合趋势。广东某创新企业开发的"数字手工艺"平台,将匠人的手法数据化为机器人指令;而某些高端流水线产品也开始保留"不完美"的工艺痕迹。这种融合或许预示着未来图景:当科技足够理解人文的温度,当传统愿意拥抱创新的力量,家具将不再是冰冷的用具,而成为承载文明记忆的活态遗产。选择何种家具,本质上是在选择我们想要延续怎样的生活哲学。| 场木庆家具