卓有成效的学习——认识自己1:人类动机理论

️每天都在喝水,但你知道什么是好杯子吗?(来源:《每天都在喝水,但你知道什么是好杯子吗? | 品牌新事》吴晓波频道 2025年08月23日 08:00 文 / 瑜楠 )

在日常生活中,设计无处不在,有的美有的丑,而有的设计会让人忍不住吐槽:“这个设计好愚蠢,这个功能好多余。”

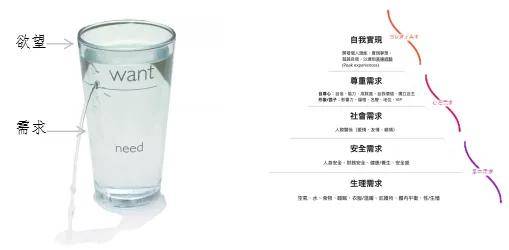

比如这款由Alesina设计室设计的欲望水杯,上面有个孔,把这只水杯分为上下两层,上面那层叫欲望,下面那层叫需求。

Alesina设计室表示,设计这款水杯的初衷是想要提醒大家,儒家讲究中庸之道,如果你倒的水超过了刻度线,水就会溢出来,提醒你太满了,你正在浪费。很多人看到这只水杯后,觉得很不实用,就在微博上吐槽:“这是我见过的最愚蠢的设计。” 我们先不评价这只水杯到底好不好,我们想要讨论的是:如果一款设计不够实用,那它就不是一个好设计吗?除了实用这个点之外,我们还可以关心设计的其他元素吗?

杯子不只是喝水的工具 。1968年,美国心理学家马斯洛提出了需求层次理论,从低到高分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。 而这个世界设计、生产出来的产品,主要是为了满足大家的需求。如果一款产品主要是为了满足马斯洛需求层次理论的底层,越是刚需,它的设计就越平平无奇。而如果要满足更高层的需求,那么设计一般会变得复杂起来。

比如一款水杯,对于一个饥渴难耐的人,这个杯子只要能喝水就行了。

一个想要安全感的人,他希望水杯的材料足够好,喝下去的水是健康和安全的。

想要满足社交需求的人,他可能希望这个杯子是某个设计师设计的,造型很独特。

想要满足尊重需求的人,他希望杯子可以彰显自己的身份和自信。

想要获得自我实现的人,他希望杯子可以凸显自己的追求和理念。

所以,我们评价一款产品的设计,不能仅仅从是否实用出发,还得考虑别的需求元素。

比如去年(2019)星巴克的猫爪杯很火,有人为了它熬夜排队,也有人为了它不惜花高价。但是对于这款杯子的评价,大家是褒贬不一的。 喜欢的人,觉得猫爪杯的设计很可爱,击中了内心的萌点,哪怕价格被炒到了1000元也要买下。不喜欢的人,就会吐槽买这款杯子的人都是在交智商税,因为用猫爪杯喝水不方便,而且清洗困难,容易滋生细菌。 但事实上,觉得猫爪杯可爱的人是从社交需求、自我实现的需求出发,去考量这款杯子的设计。而吐槽猫爪杯的人,可能只是站在生理需求、安全需求的角度。 大家的需求不一样,所以看待一款产品的设计好坏也不一样。

aspcms.cn ️人类动机理论(来源:亚伯拉罕·马斯洛《马斯洛需求层次理论》)

科学是一种人类创造,而非一种具有自身内在准则的、自动的、非人类的、自发出现的“事物”。科学的起源在于人类的动机,它的目的也就是人类的目的,科学是由人类所建立、更新、维持的。它的准则、组织、表述不仅仅依赖于它所发现的现实自然,也依赖于做此发现的人类本性。

正是人类永恒的好奇心,成了科学的自然发展史上最为重要的动力,而正是人类对于理解、解释、系统化同样永恒的欲望,创造了在更为理论化、更为抽象层面的科学。然而,后一种理论化冲动对科学而言是尤为必要的,因为纯粹的好奇心在动物身上也能经常见到。因此,我们可以这样假设,在某一位科学家身上,他工作的动机不仅在于爱,也在于简单的好奇心,不仅在于想获得威望,也需要挣钱,等等。

科学只是认识自然、社会、心理现实的一种方式。创造性艺术家、哲学家、文本主义作家,甚至挖沟的工人,都可以成为真理的发现者,都应该受到像科学家那般的鼓励。

宇宙就是一个相互关联的整体;任何社会也是一个相互关联的整体;任何人也都是一个相互关联的整体。当我们谈起人类的需要时,我们谈到的其实是其生命的本质。

️1、生理需要。对于一个极度饥饿,甚至饿到有生命危险的人而言,除了食物之外,其余他都不感兴趣。他会梦到食物、回忆食物、想着食物、对食物产生情感,他知觉到的只有食物,他想要的也只有食物。在组织诸如进食、饮水、性行为之类活动的过程中,与这类生理驱力融合在一起的一些更为微妙的因素,可能会完全被压制住,以至于我们可以说,在此时(也只有在此时)纯粹的饥饿驱力和行为成了缓解痛苦的唯一绝对目标。当人类有机体被某种特定需要主导时,他的另一个特点就是,他未来倾向的整个观念也会因此而改变。对于一个长期极度饥饿的人而言,他所定义的天堂可能仅仅就是一个满是食物的地方。只要在之后的人生中,他不再为食物所苦,他便倾向于认为,他将无比幸福,且不再有其他所求。其他一切都将变得不再重要。自由、爱、归属感、尊重、价值观,这些可能都被扫至一旁,成为无用的奢侈,因为这些东西不能填饱他的胃。这样一个人可以说,只是为了面包而活着。

但是,当面包充裕,一个人长期吃得很饱,那么他的欲望又如何呢?此时,更高级的需要便会出现,这些非生理饥饿的需要主导着有机体。而当这些需要也得到了满足,那么更高一级的新需要又会出现,以此类推。这就是我们所说的,基本的人类需要被组织成一种相对优势的层级。

️2.安全需要。倘若生理需要相对得到了满足,那么之后新的一类需要便会出现,我们可以粗略地将之归类为安全需要(安全,稳定,独立,保护,免于恐惧,免于焦虑和混乱,对结构、对秩序、对律法、对界限的需要,保护者的力量,等等)。正如饥饿的人,我们发现,其主要目标构成了一种强大的决定因素,这不仅影响到他当下的世界观和价值观,也影响到他对于未来的理解和判断。实际上,一切都远不如安全和保护重要(甚至有时候,正在得到满足的生理需要此时也变得不重要了)。倘若一个人长期地处在这种足够极端的状态中,那么他也就成了一个只为安全而活的人。

尽管在本章中,我们主要感兴趣的是成人的需要,但是我们也发现,可以通过对婴幼儿的观察,更有效地理解成人的安全需要,在婴幼儿身上,这类需要更为明显和简单。一个因吃坏肚子而患病一两天的孩子,可能会产生恐惧、梦魇,而且还会产生一种在生病之前前所未见的需要,即对保护和抚慰的需要。最近对手术给儿童造成的影响的心理学研究充分说明了这一点。

儿童对安全的需要的另一个表现是,他偏爱某种不受打扰的生活或节奏。他似乎想要一个可预测的、有律法的、有秩序的世界。例如,父母身上的不公正、不公平、不协调都会让儿童感到焦虑和不安。这种态度并不是因为这种不公本身,或者其涉及的特定痛苦,而是因为这种不公会带来威胁,让这个世界看起来不可靠、不安全、不可预测。

儿童心理学家、教师、心理治疗师都发现,儿童更需要的是有限制的许可,而非不受限制的许可。或许,我们这样说更为精准:儿童需要一个有组织、有结构的世界,而非一个无组织、无结构的世界。

我们会发现,安全需要只会在这样一些现象中出现,比如说,追求一个稳定有保障的工作、存钱的欲望、买各类保险(医疗保险、牙医保险、失业保险、残疾保险、老年保险)的欲望。

对世界中的安全和稳定的寻求,这些尝试的各个方面体现在一种非常普遍的倾向中,即倾向于熟悉的事物,而非陌生的事物,或者倾向于已知的事物,而非未知的事物。用某种信仰或世界哲学将整个宇宙和人组织进一个非常协调、有意义的整体当中,这种倾向部分上也是由安全需要所驱动的。这里,我们也可以认为,一般的科学和哲学部分上是受安全需要所驱动的(我们之后会看到,科学、哲学努力背后还有其他的动机)。

️3.归属和爱的需要。倘若生理需要和安全需要都相对得到了满足,那么接下来出现的就是对爱和归属感的需要,而一个不断重复的新循环又开始围绕这个新中心展开了。此时,这个人会前所未有地感到缺少朋友、爱人、妻子、孩子。他对与他人的情感关系如饥似渴,他希望能在群体或家庭中有位置,他竭尽全力实现这一目标。他渴望这种位置,胜过渴望世上的任何其他事物,甚至他会忘记,曾经饥饿的时候,他把爱视为一文不值的虚幻之物。如今,他强烈地感到孤独、被抛弃、被拒绝,他觉得自己没有朋友,居无定所。

尽管归属感的需要是小说、自传、诗篇、戏剧,或各种新兴社会文学的共同主题,但是我们对此的科学论述十分稀少。

我们都低估了我们的邻里关系、土地、宗族、“类别”、阶级、帮派、家庭成员的重要性。我很乐意向读者推荐一部著作,此书深刻而尖锐地提到了以上种种,并且有助于我们理解我们深层的动物性倾向——从众、聚集、加入和归属。这就是阿德里(Ardrey)的《领地寸土必争》(Territorial Imperative),此书能帮助我们意识到以上种种。

我有一种强烈的印象,那些年轻的反叛群体(我不知道有多少,或在什么程度上)都是由一种深刻的需要所驱动,即需要群体、接触,需要在面对共同敌人时的一种真正的团结。不论敌人是什么,只要把它推到一个外部威胁的位置上,一个亲密的团体就可以形成。我们能在军队中观察到同样的现象,军人们很容易形成一种非同寻常的兄弟感情,因为他们面对着共同的外部危险,结果就是他们之间的情感可以持续终生。一个好的社会要健康地存在下去,那么就必须以某种方式满足这种需要。

值得强调的是,爱并不等同于性。性可以被当作一种纯粹的生理需要来研究。一般而言,性行为是由多重因素决定的,换言之,它不仅仅由性欲决定,也由其他各种需要决定,其中主要的就是对爱和情感的需要。而且我们也不能忽视一个事实,对爱的需要既包括给予爱,也包括接受爱。

️4.自尊的需要。我们社会中所有的人(除了少数病理人士)都会有对自己进行稳定、可靠、较高的评价的需要,也就是对于自尊、自重、他人的尊重的欲望。因此,这些需要可以被分为两个子类。首先,出现的是在面对世界时,对于力量、成就、权能、掌控、优势、信心、独立自主的需要。其次,我们有一种所谓的对于威望或权势(即得到他人的尊重和重视)、地位、名誉、荣耀、支配、公认、关注、重要、尊贵、欣赏的欲望。相对而言,阿尔弗雷德·阿德勒及其后继者强调了这类需要,而弗洛伊德则忽视了它们。然而,这些需要的核心重要性,已经越来越受到精神分析学家和临床心理学家们的重视了。

自尊需要的满足,会带来一种自信感、价值感、力量感、能力感、权能感,让人觉得自己在世界上是有用的、必不可少的。但是,这种需要受到阻碍,则会带来一种自卑感、脆弱感、无助感。这类感觉反过来要么会导致一种根本的挫折感,要么带来某种其他的补偿或神经症倾向。这种基本的自信是必需的,人们没有它会变得极为无助,我们可以从对严重创伤神经症的研究中,轻易获得对这两点的理解和认识。

通过神学家对于骄傲和傲慢的讨论,也通过弗洛姆对于人们对本性的不真实自我认识的理论建构,也通过罗杰斯对于自我的理解,还通过艾·兰德(Ayn Rand)等随笔作者的作品,我们越来越清晰地认识到,基于他人评价,而非基于真实的能力、竞争力、对任务的胜任力所形成的自尊是多么危险。因此,最为稳定、最为健康的自尊建立在他人给予当之无愧的尊敬,而非外在的名声、名望、毫无根据的奉承。

在此,做一种区分是很必要的,一方面是基于纯粹意志力、决心、责任的实际能力和成就,另一方面则是根据人的内在天性、人的素质、人的生物性命运而自然轻易获得的东西。按照霍妮所言,前者出自人的真实自我,后者出自理想化的假自我。

️5.自我实现的需要。即便这些需要都得到了满足,我们仍然可以发现(不经常是),一种新的不满和愤恨很快又出现了,除非个体此时正做着他适合做的事情。如果一个人要最终获得内心的平静,那么一位音乐家必须从事音乐,一位艺术家必须作画,一位诗人必须写诗。一个人能什么样,他就必须什么样。他必须忠于自身的本性。我们称这种需要为自我实现。

这个术语最初是由科特·戈德斯坦(Kurt Goldstein)创造的,但是在本书中,此术语有更为确切、更为有限的意义。它代表着,一个人对自我实现的欲望,也就是一种让他的潜力得以实现的倾向。这种倾向可以说成是,让人越来越成为他独特的那个存在,让他成为他可以成为的样子的一种欲望。(编者注:对应了前面教育的本质里提到的“通过教育使人的本性和本能得到自然发展。”“未来的教育是要让每个孩子都能快乐地生活,让每个孩子都能发挥他的潜能,都能在事业和生活上有所造诣。”)

当然,这种欲望的体现形式因人而异。在某个个体身上,它的形式是渴望成为一个理想的母亲,在另一个人身上,它可以表现在体育方面,再换一个人,它可能表现在绘画或创作方面。在这个层面上,个体差异是巨大的。这些需要有一个共通的基础,即先前的生理需要、安全需要、爱的需要、自尊需要都得到了满足。

基本需要满足的前提条件。基本需要的满足有一些直接的先决条件。这些条件受到威胁时,人们的反应就仿佛是这些基本需要本身受到了威胁。这些条件包括,自由地言说,自由地去做一个人想做的事情(只要不会对他人造成伤害),自由地去表达自己,自由地研究和搜寻信息,自由地保护自己,以及集体当中的公正、诚实、秩序。这些都是基本需要得到满足的先决条件范例。当这些自由受到阻碍时,人们的反应就仿佛遇到了危机或威胁。这些条件本身并不是目的,但是它们也接近于目的,因为它们与基本需要的关系极为紧密,而后者本身才是目的。这些条件需要得到保护,因为没有它们,基本的满足基本上是不可能的,或者至少是会受到严重威胁的。

我还记得,认知能力(感知、智力、学习)是一系列调整性工具,这些工具的功能之一就在于满足我们的基本需要,于是很清楚的一点是,任何对这些能力的威胁,任何对其自由使用的剥夺或阻碍,都必定间接地威胁到基本需要本身。这一观点部分地解决了一些问题,这些问题有关好奇心,对知识、真理、智慧的渴求,以及对揭露宇宙秘密的永恒渴望。保密、审查、不诚实、阻碍交流,这些都会威胁到所有这些基本需要。

因此,我们必须引入另一个假设,它与基本需要的关系极为密切,因为我们已经指出,意识上的欲望(部分目标)与基本需要的关系有多紧密,那么它们就有多重要。

同样的观点也适用于各种行为活动。倘若一个活动直接有助于基本需要的满足,那么它在心理上就很重要。倘若它不那么直接有助于满足,或者说这种帮助很弱,那么从动力心理学的角度来看,这个活动就不那么重要。

同样的观点还可以适用于各种防御或应对机制。有些此类机制直接有关于对基本需要的保护或获得,另一些机制与此的关联则比较弱、较间接。诚然,只要我们想,我们可以说出无数更基本或不那么基本的防御机制,并且宣称,更为基本的防御受到威胁,比不那么基本的防御受到威胁要更为严重(我们一定要记住,这是由防御与基本需要的关系决定的)。

今天我们分享了马斯洛的人类动机理论:1968年,美国心理学家马斯洛提出了需求层次理论,从低到高分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。马斯洛的需求层次理论应用非常广泛,最常见的是商业活动,企业管理也有很多应用,学校和学生管理是否也有应用场景呢?明天我们将分享“心理类型学”测一测自己的性格画像,猜猜自己属哪位部长。