为拯救铸字厂而诞生的字体Helvetica,成为了设计师们的最爱

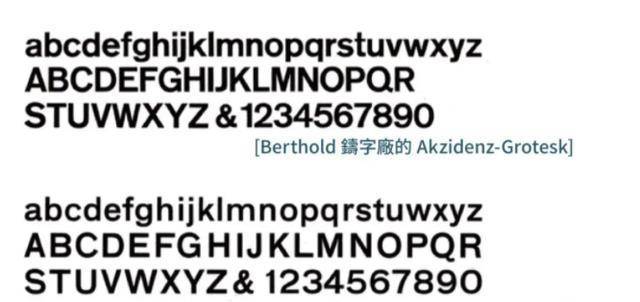

1950年代的某个时期,在瑞士哈斯铸字厂,老板爱德华·奥夫曼突然察觉到自己曾经引以为傲的无衬线字体——Franzsische Grotesk和Normal-Grotesk,渐渐在市场上失去了往日的光辉。与此同时,来自对手伯特霍尔德铸字厂的Akzidenz-Grotesk字体,凭借着国际主义设计风格的潮流,仿佛乘上了时代的风帆,成为了那个年代设计界最为青睐的字体之一。它的“现代感”几乎让所有旧有字体都显得黯然失色。

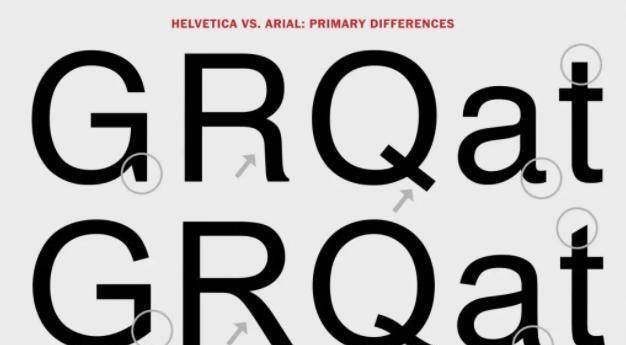

然而,往往在危机之中,蕴藏着改变的契机。哈斯铸字厂的高层意识到,若不改变,迟早会被时代所淘汰。于是,一项艰巨的任务摆在了他们的面前——设计出一款崭新的字体,不仅要更加现代化、简洁明晰,更要具备一种独特的“中性”特质,让字体本身不再引人注目,反而能够将人们的目光和注意力集中于文字的本意,传递最纯粹的信息。

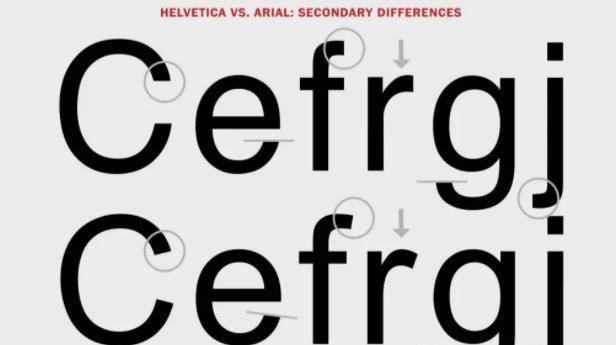

于是,马克斯·米丁格,这位身负重任的字体设计师,在1956年秋天的工作桌前,开始了长时间的构思与试验。他的笔端在纸上不断舞动,一次次修改,试图找到那个理想中的平衡点。首先,他解决了原有字母笔画末端不统一的问题,统一了各字母笔画的风格,并扩大了字体的x-height,确保即使在远处,读者也能够清晰地辨认出字形。同时,他也对字母间的空隙进行了调整,使得整个文本显得更加紧凑和鲜明,增强了可读性。

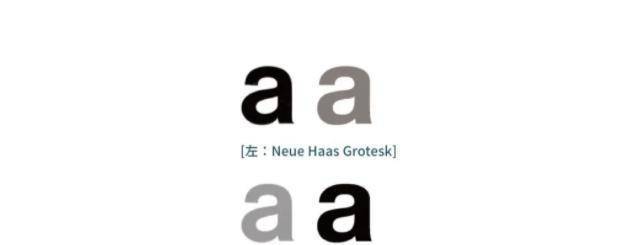

经过几个月的努力,米丁格终于完成了这个新字体的初稿,给它取名为“Neue Haas Grotesk”。这个名字,意思是“哈斯厂生产的新款无衬线体”。1957年,这款新字体终于面世,立即引起了广泛的关注。设计师们仿佛找到了他们梦寐以求的理想字体,它的简洁、清晰与现代感,令无数设计师为之倾倒。

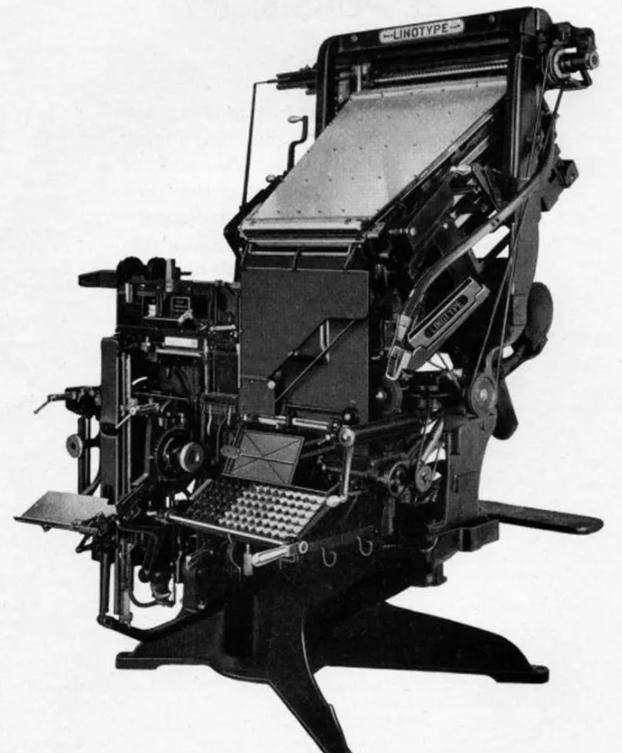

然而,哈斯铸字厂并没有因此满足,因为仅仅有一个完美的字体是不够的,要想在众多铸字厂中脱颖而出,就必须让更多的印刷厂与设计公司使用它。为了让Neue Haas Grotesk更为广泛地传播,1959年,奥夫曼与德国史丹普印刷厂达成了一项重要协议,将这个新字体预设进Linotype自动排字机中。Linotype,这一创新的排字设备,使得字体排版的速度和效率大大提高,完全改变了印刷行业的面貌。

然而,商机总是伴随着挑战,史丹普的销售经理认为“Neue Haas Grotesk”这个名字发音不太流畅,提议将其改名为“Helvetia”。但由于这一名称已被保险公司和缝纫机公司使用,奥夫曼便考虑了另一个名字——Helvetica,取自拉丁文“瑞士的”之意。值得一提的是,瑞士作为一个多语言国家,始终坚持中立的国策,其国名便是源自拉丁文——Confederatio Helvetica,体现了这种文化的平衡与中立。

1960年,Neue Haas Grotesk被正式更名为Helvetica,并迅速成为Linotype排字机的标准字体。尽管早期的铅字版仍沿用旧名,但随着字体的数字化发展,Neue Haas Grotesk与Helvetica逐渐分道扬镳,成为两种各自独立的字体。Helvetica作为一款极具现代感和广泛适用的字体,逐渐演变成了一个拥有多个字形的庞大字体家族。

随后的岁月里,Helvetica不仅成为设计师们的最爱,还成为了品牌标识中常见的字体。从著名的The North Face、Panasonic到3M、Microsoft等企业,几乎所有知名品牌的商标都不乏Helvetica的身影。它已不再仅仅是一个字体,而是一种象征,一种全球通用的视觉语言,成为了现代设计中的经典之一。

虽然Helvetica的成功之路并非一帆风顺,但它无疑是设计界的一颗璀璨明珠。它的出现,标志着设计语言的创新与突破,也证明了当我们在历史的洪流中勇于改变和探索时,必定能够迎来属于自己的辉煌。每一位设计师、每一位创意工作者,都应当从这一切中汲取力量,勇敢地追求自己的理想与梦想。希望未来的你,能够在自己的领域中创造出属于你自己的“Helvetica”,为世界带来更多的光与美。

愿你在创作的道路上,始终保持热情与初心,不畏风雨,勇往直前。