剑影侠心:梁朝伟的残剑与《英雄》的哲学之境

在张艺谋的武侠史诗《英雄》中,梁朝伟饰演的“残剑”如同一柄藏锋的古剑,以静默的锋芒刺破了个人恩怨与家国大义的边界。这一角色不仅是武侠精神的具象化载体,更成为整部电影哲学内核的凝结点。

一、残剑:从刺客到悟道者的蜕变

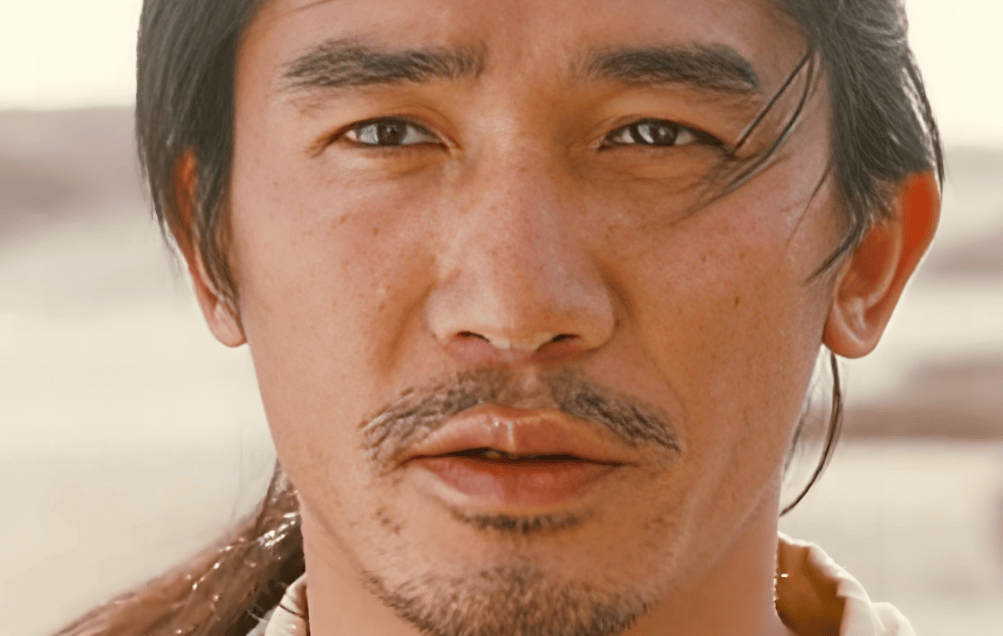

残剑最初以复仇者的姿态登场,与飞雪(张曼玉饰)携手刺秦,展现传统侠客的快意恩仇。然而,当他目睹秦军铁骑下的苍生苦难后,思想发生深刻转变。他放弃刺杀秦王,甚至在沙地上写下“天下”二字,道出“七国连年战乱,百姓受苦,唯有秦王能停止战争”的洞见。这一选择并非懦弱,而是超越个体仇恨的觉醒——他将“侠”的定义从刀光剑影升华为对天下安宁的守护。梁朝伟用内敛的眼神戏和克制的肢体语言,精准传递了角色从愤怒到悲悯的层次变化,尤其是与无名(李连杰饰)湖面论剑时,衣袂飘飞间尽显侠者风骨。

二、色彩叙事中的精神图谱

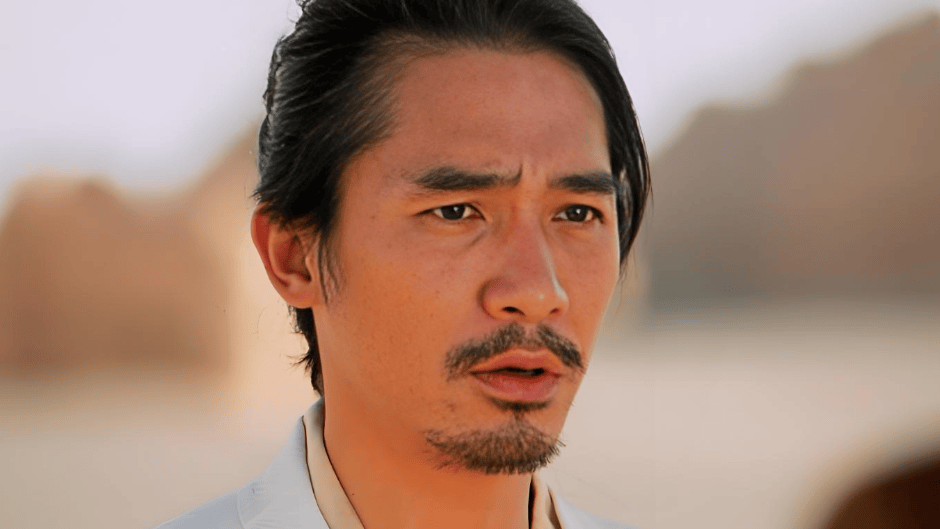

张艺谋以色彩切割叙事时空的手法,在残剑身上得到极致呈现。蓝色段落中,残剑与无名身着蓝衣对决于碧波之上,冷色调映照出人物理性与侠义的交织;绿色回忆里,他与飞雪策马草原的画面,则用盎然生机隐喻对和平的向往。最具冲击力的是白色真相篇章:残剑白衣如雪,以肉身阻挡飞雪的复仇之剑,用死亡完成对爱人与理想的终极献祭。梁朝伟在这些色彩符号中游刃有余,将武侠片的暴力美学转化为哲思性的视觉诗篇。

aspcms.cn三、武侠皮囊下的文化叩问

残剑的转变直指电影的核心命题:当个人理想与历史洪流碰撞,英雄该如何自处?他放弃刺秦的选择曾引发争议,但细究其逻辑,实则是中国传统文化中“以苍生为念”的集体主义精神投射。梁朝伟通过细微的表情把控——如面对秦王时嘴角的颤动、书写“剑”字时的凝重笔锋——让这种价值选择摆脱说教感,成为充满人性张力的必然。他与飞雪的爱情悲剧,更将侠客的私情与大义撕裂得鲜血淋漓,成就了东方武侠独有的悲壮美学。

结语:侠者的三重境界

《英雄》借残剑之口道出“手中无剑,心中也无剑”的至高境界,而梁朝伟的演绎让这句话有了血肉。当他最终化作大漠孤烟中的一抹剪影,观众看到的不仅是一个侠客的陨落,更是一种文化精神的涅槃。这部电影或许在叙事节奏上留有遗憾,但梁朝伟用残剑一角证明:真正的英雄主义,从来不是快意恩仇的爽利,而是在认清历史真相后,依然选择为更宏大的理想躬身入局。