想用40亿包养黎明,有过5任丈夫,富婆“上流美”出家后怎样了?

她曾是台北贫民窟中的一个无名女孩,却凭借五段婚姻在20年内打破了上流社会的门槛,最终成为焦点人物。她穿着貂皮在荧幕上展示财富,用蹩脚的闽南语向世人炫耀,但因其“上流美”的形象,她却成为了全台收视的保障。然而,曾豪掷40亿台币向黎明求爱,震动华人圈的她,最终却在资产蒸发后,突然披上僧袍剃发为尼。

当所有人都将她当作暴发户的笑柄时,谁能看出她用荒诞与癫狂的表演撕开了社会阶层的伤口?从捡剩饭到坐拥百亿财富,从包养天王到出家修行,这个被称为“台湾戴安娜”的女人,到底是社会物欲的产物,还是以荒诞作为与命运对抗的艺术形式?当金钱与信仰相遇,背后的癫狂是否也揭示了我们不敢直视的生命真相?

你我是否也不是另一种“上流美”呢?

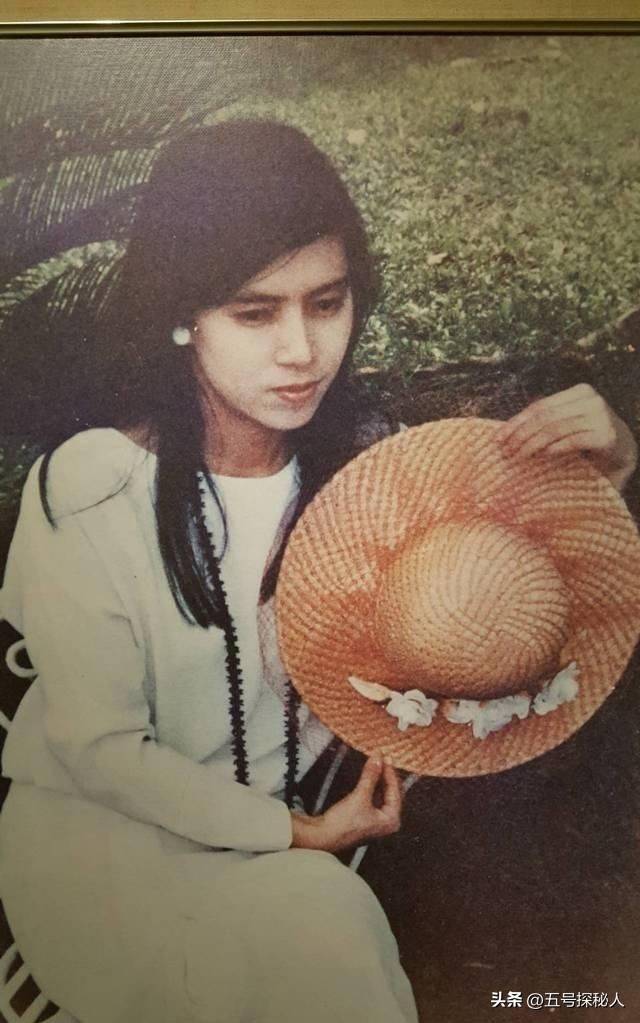

台北的圆山动物园附近,上世纪50年代曾有一片贫民窟,许纯美的童年便是在这里度过的。她的父亲是动物园的清洁工,穿着脏污的工作服,跪在地上刷洗动物的笼子。游客常常故意把零钱和食物扔进泥水里,年轻的她在父亲身后捡拾残渣,听着围观者的嘲笑。最深的记忆是那场暴雨中的情景,父亲因弄脏游客的鞋子而被当众训斥,跪在泥水中道歉,湿透的衣服让水流进了他的嘴角。那时,12岁的许纯美紧紧攥住捡到的一块发霉面包,指甲深深地嵌进了面皮。

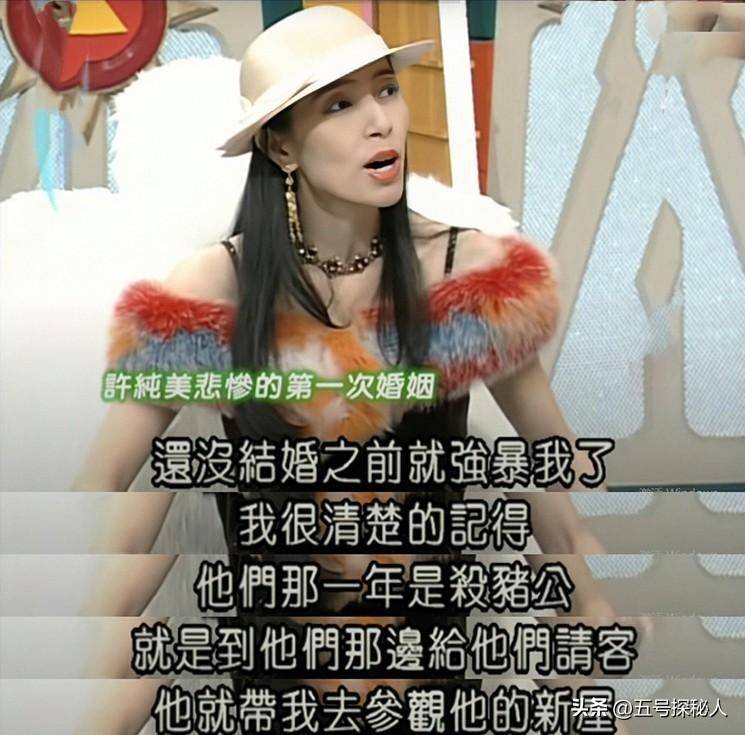

1974年某个深夜,许纯美结束在服装店的工作后,被一位中年富豪的司机请上了一辆黑色轿车。车门锁上的瞬间,她的人生轨迹被彻底改变。事后,司机给了她两个选择:收下20万台币封口,或成为他的合法妻子。三个月后,她带着一枚不合尺寸的钻石戒指,搬进了阳明山的别墅,但在怀孕八个月时,却被丈夫用高尔夫球杆打在了后背。这段婚姻持续了五年,结束时,她得到了十万的分手费,且左耳永久失去了三分之一的听力。

命运的转折出现在1981年,丧偶的富商郑奇松将她从百货公司化妆品柜台带进了私人俱乐部。除了爱情,他还赠送了六栋东京银座的商业楼、台北东区三十间商铺,以及每月七位数的零用金。当郑奇松因肺癌去世时,37岁的许纯美继承了70亿的遗产。她搬进了俯瞰台北101的顶层豪宅,衣帽间里挂着两百多套定制旗袍,梳妆台上摆满了三十瓶法国香水。那个曾经在动物园捡剩饭的女孩,终于踏上了财富积累的阶梯,进入了真正的上流社会。

她的婚姻史就像一场由金钱堆砌而成的旋转木马上演的剧本。第一任丈夫李文清将她暴力拖进豪门,第二任丈夫郑奇松将她推上财富巅峰,而随后的三段婚姻,像是她与世俗的宣战。丈夫们的年龄跨度足足有25岁,而她的婚姻周期最短的只有几个月。每段婚姻都以巨额的赠与开始:东京银座的房产、每月的百万零用金,甚至直接赠送公司股份。而每段关系的结尾,也往往是以狗血的剧目收尾:家暴、出轨、伴侣卷款消失等。

2003年,台湾娱乐圈因许纯美的一则宣言而轰动。她披着鸵鸟毛大衣,戴着夸张的蓝色眼影,站在记者面前宣布,用40亿台币买断天王黎明的后半生。在记者会上,她把镶钻手表和地产契约铺满长桌,声称这些只是订金,若黎明拒绝,她便将钱投向好莱坞巨星。这场荒诞的求爱秀占据了八卦周刊封面三周,商家趁机推出“40亿求婚同款香水”,电台更开设了投票讨论黎明是否应接受这笔钱。当舆论批评她物化感情时,她反讥道,穷人谈的是感情,富人衡量的是价格。

在财富达到巅峰后,许纯美开始自导自演一场名媛真人秀。她穿着荧光色旗袍主持节目,把喝红酒说成是来喝酒,自称“台湾戴安娜”,并要求记者称她为“许公主”。观众初时觉得她滑稽至极,直到她频繁带着不同的男伴出入拍卖会,展现出了令人震惊的破裂亲子关系。越来越多的争议开始指向她,最终她穿着僧袍宣布出家时,保镖依然提着爱马仕包,包内装着未拆封的珠宝鉴定证书。

这场为期二十年的浮夸狂欢,最终在佛寺钟声中落下帷幕。郑奇松的离世让她的财富暴涨,但也撕开了命运的裂缝。六栋东京银座的商业楼每月产生千万租金,台北东区的商铺则如同印钞机般运作。然而,她依然坐在堆满爱马仕包的卧室里,听着古董座钟的滴答声,子女因早年疏于照料与她形同陌路,最后一任丈夫林宗一曝出轨后卷走数亿资产,连身边的助理也暗地做手脚。

她曾包下整层百货公司购物,却因没有人陪伴,最后只带走了一条丝巾。生日宴会上的餐具镶金,宾客却全是付费出席的网红。她的百亿遗产成了镶钻的囚笼,她在采访中喃喃道,钱可以买下忠孝东路,却买不回一句真心问候。

2006年某个凌晨,许纯美突然摘下假睫毛,裹着僧袍冲进台北某寺庙,三天后,带着新买的翡翠佛珠还俗,称佛祖托梦指引她继续普渡众生,实则是为了追回被情人私吞的房产。十八年后,她再度剃光头发,跪在佛前,这次没有发布会与闪光灯,只有一纸声明,称红尘债已还清,余生与青灯长伴。

如今,许纯美隐身在台北近郊的某寺庙,她的窗台上并排摆放着佛经和未拆封的珠宝鉴定证书。曾有香客偷拍到她凌晨三点独自诵经,但她手腕上缠绕的,却不是佛珠,而是郑奇松赠送的百达翡丽手表。坊间流传,她通过抄经疗伤,但寺内僧人透露,她仍会要求弟子开车带她前往百货公司,隔着玻璃凝视珠宝柜台,再默默返回。

2024年底,一封亲笔信寄到了某杂志。信中写道:“我一生为爱所困,如今才明白,爱如捕风。”信的落款处盖着镶钻印章,宣纸上洇出了金粉。这场长达半世纪的“玩笑”,最终凝固成佛像前的一缕残香。

她的生活如一列失控的霓虹列车,载着动物园铁笼的锈味,阳明山别墅的血迹,以及东京银座金币的轰鸣,向前疾驶。前半生用婚姻撬开阶层的壁垒,后半生用金钱燃起荒诞的烟火。那些镶钻的誓言、镶金的袈裟,镶满泪痕的佛经,最终在香火缭绕中褪色成斑驳的剪影。当百货公司的霓虹透过寺庙的窗棂,映在百达翡丽的表盘上时,这个追逐上流生活的女人,终于活成了自己曾经所羡慕的样子。金丝雀撞破镀金的笼子后,才发现天空,也不过是另一种形式的囚笼。