卧底在黑帮当话痨:他们聊麦当娜胸罩时,我在等自己的葬礼BGM

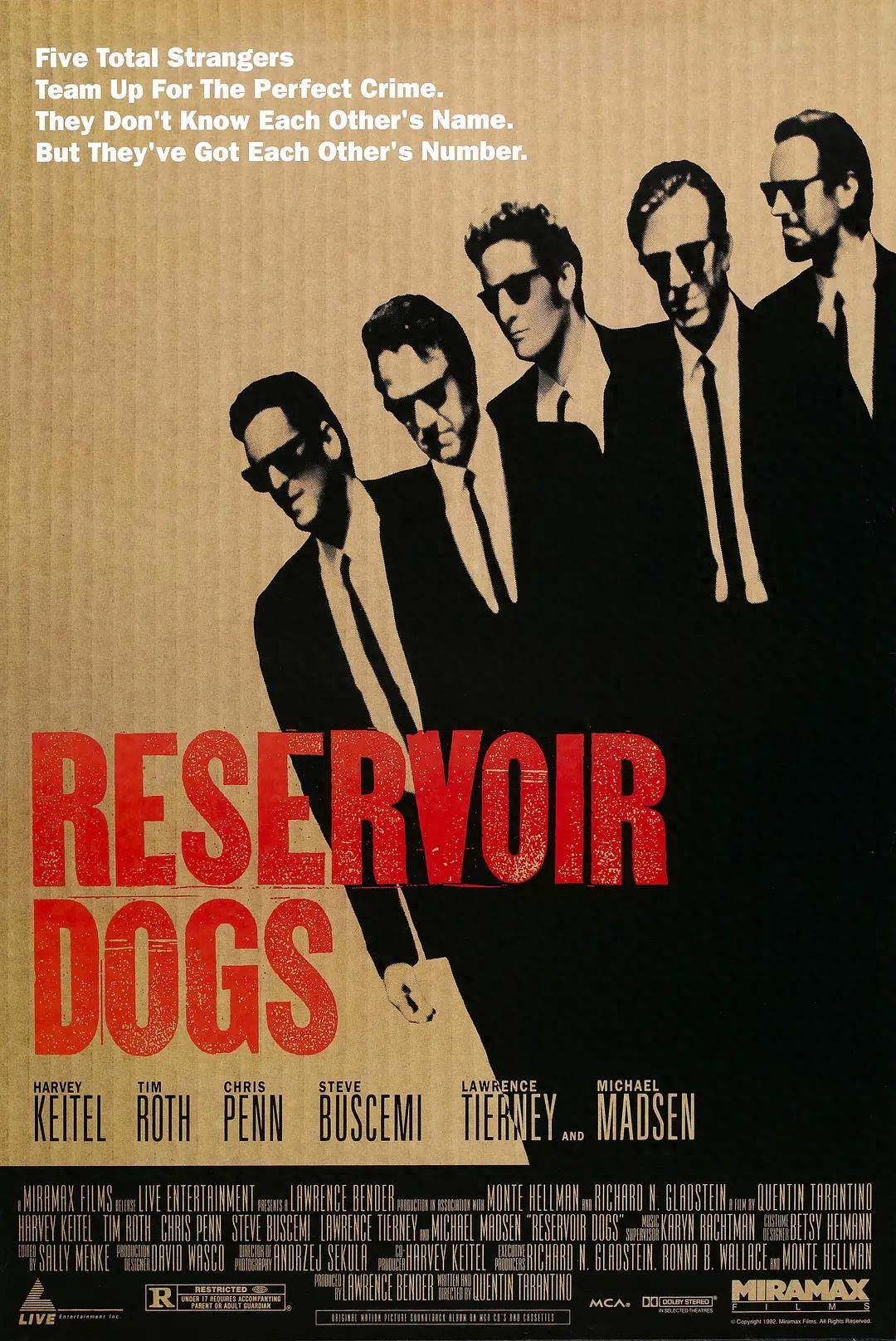

第一次看《落水狗》时,我差点以为昆汀把黑帮片拍成了一场“中年男人茶话会”——六个穿着黑西装、戴着墨镜的狠角色,前半小时都窝在车里或仓库里,聊着麦当娜的胸,谈论抢钻石时戴哪种面具,甚至探讨“给小费是不是美德”这种话题。结果,接下来突如其来的一阵扫射,血浆像倒出的番茄罐头一样洒满了整个屏幕——这位导演总是能让你在无聊的对话与暴力死亡之间来回跳跃。

昆汀的首部作品玩的是“反类型”:这里没有传统黑帮大佬的霸气,只有各种带刺的怪咖。

- 白先生(哈威·凯特尔饰):外表是冷静的智囊,实则是“橙先生亲爹”。从他蹲下为中枪的橙先生擦血,并轻声说“别睡,看着我”那一刻,你就明白这两位老男人之间的情谊比钻石还珍贵。最后,他举枪指向警察前那句“我这一生就没信任过别人”,将硬汉的柔情撕得粉碎。

- 橙先生(蒂姆·罗斯饰):影片中最悲惨的工具人,开场五分钟便中枪,整部电影都在地上躺着充当“信息枢纽”。但他临终前对白先生坦白“我其实是警察卧底”时,眼中流露出的愧疚比伤口还痛——原来卧底也会对“大哥”产生真感情,硬汉的泪水比子弹更具杀伤力。

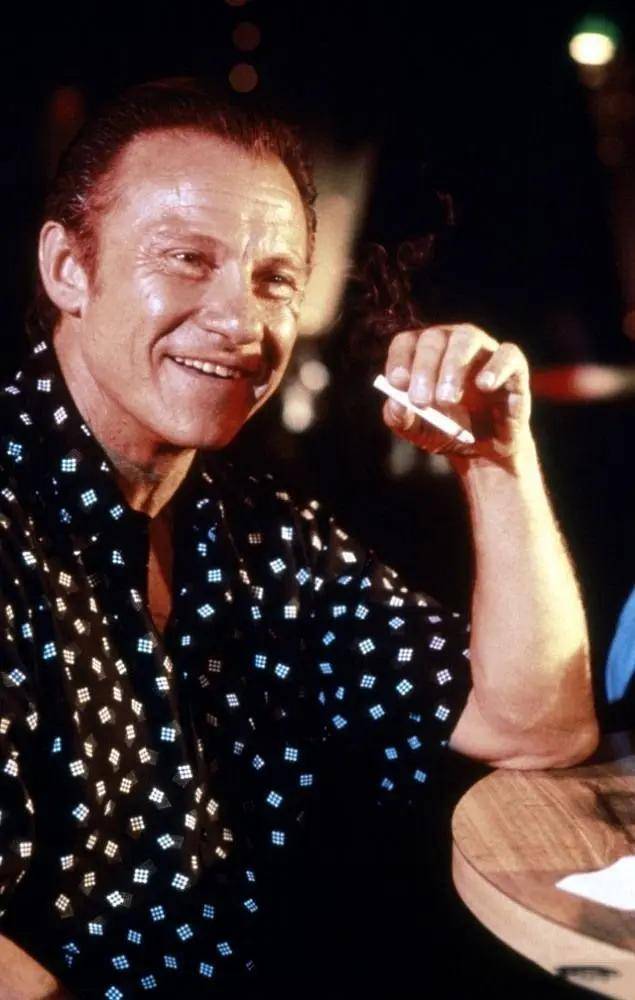

- 金先生(迈克尔·马德森饰):疯批到极致,刚出场就割耳跳舞,将《Stuck in the Middle With You》变成了“血腥背景音乐”。他拖着受伤的腿爬向钻石箱时,就像一条濒死的毒蛇,嘴里还骂骂咧咧“这些废物警察”——你恨他变态,却又不得不佩服他的“敬业精神”。

- 粉先生(史蒂夫·布西密饰):全片最话多的怂包,从抢银行时戴兔子面具(“我不要粉兔子,这太娘了!”)到最后用枪指着白先生,期间在“装逼”和“认怂”之间不停转换。他那句“我这辈子没拿过别人一分钱”刚说完,就被白先生怼“你刚才还抢了钻石”——昆汀用他证明:话越多,死得越窝囊。

- 棕先生(昆汀自己客串):出场三分钟就被警察爆头,连名字都没人记住——导演果然对自己最狠。

- 乔老大(劳伦斯·蒂尔尼饰):幕后大佬,全程坐在办公室骂娘,把“暴躁老爹”人设刻在脸上。听说儿子被警察打死时,他眼中闪过的不是悲伤,而是“生意被搅黄”的愤怒——黑帮的亲情,比枪还冷。

这些人凑在一起,倒不如说是“问题男人互助小组”:每个人都带着秘密,都在说谎,连“兄弟情”也有刺——你以为他们在搞事业,实际上他们是在搞自己。

《落水狗》最棒的地方,是把一个简单的“卧底暴露、任务失败”的故事,拆成了碎片化的拼图。昆汀就像个顽皮的孩子,先把拼图摔在地上,然后让你在碎片中找线索:

- 开场时,六个男人在餐厅聊天,聊人生聊女人,你以为这只是“黑帮岗前培训”,结果接下来就是橙先生中枪躺仓库,白先生在他身边疯掉;

- 金先生割耳的血腥戏,被拆成两段:前一段是他哼着歌走向人质,后一段是橙先生回忆中的尖叫——直到你拼完,才发现暴力最可怕的并非画面,而是你的想象;

- 最后一半小时,所有碎片突然合并:粉先生是真正的猪队友,橙先生的卧底身份让白先生崩溃,乔老大的儿子竟然是金先生干掉的……昆汀用叙事技巧告诉你:真相总是藏在你没有注意到的角落。

这种“上帝视角”的玩法,让观众变成了“第五个黑帮成员”:你知道有人是卧底,却猜不到是谁;你看到尸体,却得自己拼出死亡的顺序。

与传统黑帮片的“爽感”不同,昆汀给的是“解谜的快感”——就像玩剧本杀,最后发现自己拿到了“凶手本”。

昆汀被誉为“血浆诗人”,而《落水狗》中的暴力,正是那种“反套路”的黑色幽默:

- 金先生割耳的场面,镜头紧紧咬住人质的耳朵,刀割皮肤的声音比枪声还清晰,血滴在地板上像小红花——但人质全程没有尖叫,反而用哭腔说“求你别割,我有孩子”,这种“真实的恐惧”比任何夸张的特效更让人窒息;

- 白先生和粉先生在仓库对峙,粉先生举枪时手抖得像筛子,白先生却一脸疲惫地说“你他妈到底会不会开枪”——这场枪战变成了“社畜互撕”,暴力的神圣性被彻底打破;

- 最绝的一幕是结尾,白先生抱着橙先生的尸体走出仓库,警察的子弹像暴雨一样打来,他却笑着倒下——这个镜头没有血浆飞溅,只有两位男人之间的羁绊在枪声中定格,暴力变成了“悲情的注脚”。

昆汀的暴力从来不是为了爽,而是为了让你记住:当黑帮分子在餐厅聊“小费礼仪”时,他们手中的枪,随时会打破这种“文明伪装”。

如果说其他黑帮片靠枪杆子说话,那么《落水狗》靠的是“嘴皮子杀人”。昆汀的台词,个个都是“带刺的废话”:

- 抢银行前,粉先生抱怨“为什么我们不能像正常人一样戴滑雪面具”,白先生回怼“因为正常人不会抢银行”——用废话来塑造角色,比旁白高效得多;

- 橙先生中枪后,白先生一边包扎一边骂“你他妈倒是说句话啊”,橙先生虚弱地笑着说“我在省力气dying”——在死亡边缘说冷笑话,昆汀式浪漫满满;

- 金先生割耳后,冲电话里的乔老大喊“你儿子死了,但钻石抢到了”,乔老大却只关心“钻石少了一包,谁他妈弄丢的”——黑帮的逻辑永远是:人命比钱还不值一提。

这些话痨的场景,其实是昆汀的“心理按摩”:让你在血腥来临前放松警惕,然后突然给你致命一刀。正如他自己所说:“如果人们在暴力场景前笑得够多,那么暴力到来时,他们会笑得更厉害——或者哭得更厉害。”

1992年的昆汀,还是一个在录像店打工的穷小子,但《落水狗》已经完全贴上了他的“作者标签”:

- 致敬狂魔:金先生割耳时的BGM来自《周末夜狂热》,角色名字致敬经典黑帮片,甚至“钻石抢劫案失败”的设定都像是在向《热天午后》致敬——但他偷得理直气壮,还把前辈的东西熬成了自己的汤;

- 反骨精神:别人拍黑帮片讲究“酷”,他却拍“狼狈”——西装革履的黑帮分子会在抢银行时尿裤子,会为了“谁该付小费”争吵,会在临死前哭喊妈妈;

- 人性解剖:表面上拍的是黑帮火拼,但本质上是“信任的崩塌”——白先生对橙先生的信任,乔老大对金先生的信任,粉先生对自己的信任,最后都碎成了钻石渣。

昆汀告诉你:在利益面前,连“兄弟”都是可以交易的商品。

《落水狗》像一杯加了冰的龙舌兰:前半杯是话痨的甜,后半杯是血浆的辣,喝完让人头晕,心里却豁然开朗——原来黑帮分子并非天生的杀人机器,他们也会在杀人前哼流行歌,会在流血时想念妈妈,会在背叛时偷偷流泪。

昆汀用这部低成本的电影证明了:电影不需要大场面,只需要“有趣的灵魂”——六个怪咖的碰撞,比一百场枪战更精彩;非线性叙事不是炫技,而是让观众与角色一起“迷失在谎言里”。

所以,如果你想看一部“不像黑帮片的黑帮片”,一部“话痨比子弹更致命”的电影,《落水狗》绝对是你的菜——前提是,你能接受昆汀式的“温柔暴击”:一边让你笑,一边让你看见,西装下那颗千疮百孔的心。