姜文:变魔术的人看穿魔术

现在的电影有什么共同之处呢?

如同一场重复的旅行,故事情节、叙事框架、制作模式似乎都如出一辙。

而这样的雷同,不仅仅出现在一部影片上,几乎可以说是众多电影的共性。

这番话出自姜文之口,他曾直言:“电影必须注入全新的力量,即便是资深的电影人,也需以崭新的视角来看待创作。电影最可怕的就是千篇一律,故作高深,尤其是这种相似感让人倍感厌倦。因此,年轻的创作者们尽量避免和已有的作品重叠。”

的确,“相似”无疑是一种恐惧。

那些熟悉的仙侠特效、青春的疼痛爱恨、以及主旋律的献礼,仿佛都让我们深陷于一种“类型片的套娃”审美困境中。

作为观众,我们究竟是在欣赏艺术创作,还是在消费工业制品呢?

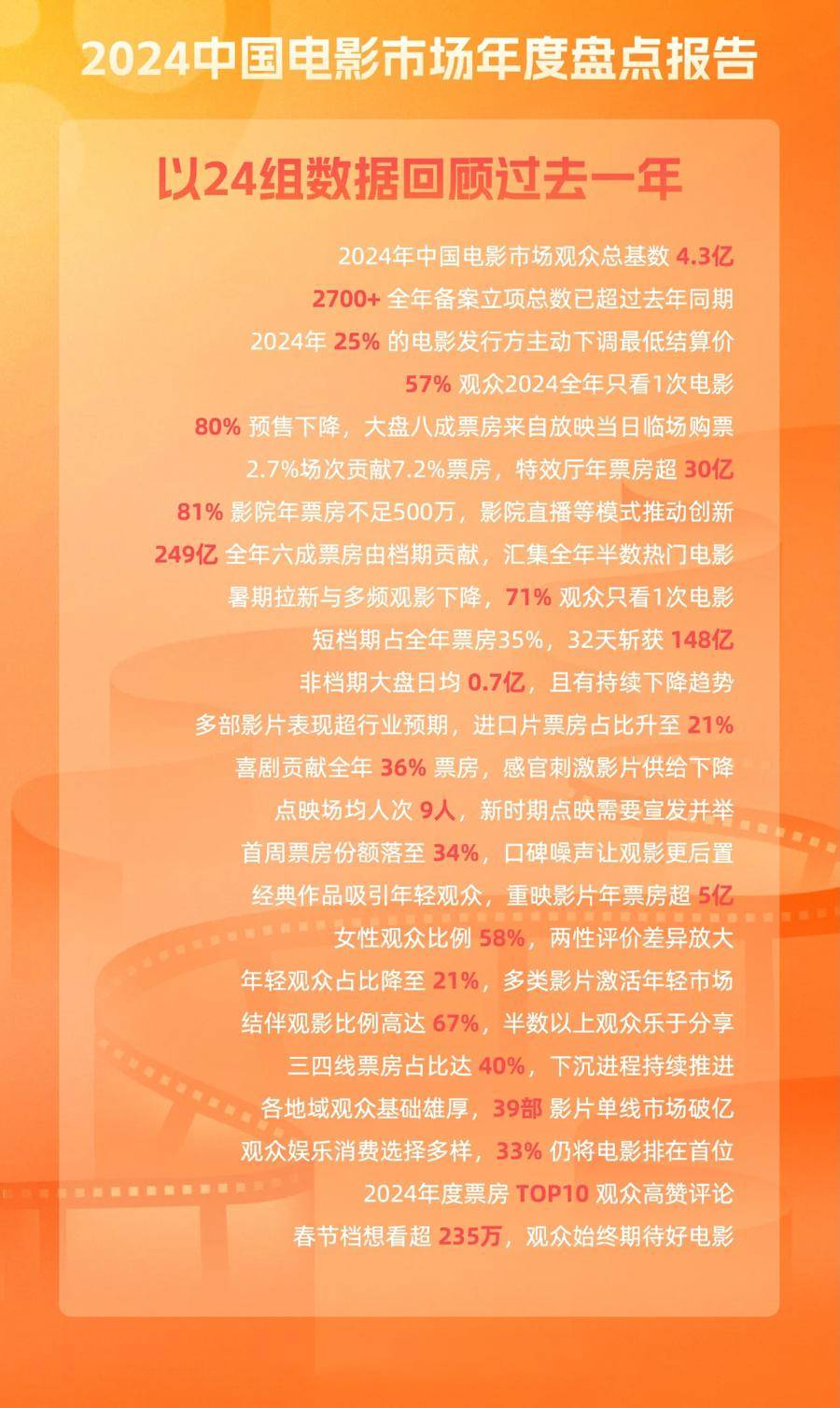

根据国家电影局的统计数据显示,2024年中国电影市场的总票房达429.02亿元。

观影总人次再度突破10亿,预计观影人口到达4.3亿。

中国电影市场的观众基础无疑是庞大的。然而,令人关注的是,78%的国产新片仍属于先前成功的“安全类型”,原创剧本的比重已降至15%以下。

这一现象深刻验证了姜文提到的“假装专业”。

制片方似乎把大数据看作取代艺术直觉的工具,将市场调研代替创作冲动,进而把“安全无误”视为制作的最高标准。

这种计算思维甚至渗透影响到了表演层面。

演员的表演开始显露出“算法化”的趋势——例如流泪的时机、微笑的弧度以及愤怒的爆发,这一切都被精准控制,如同条条框框的程序指令。

当然,某些人连这种“假”的表现都难以做到。

除此之外,类型模板也在悄悄吞噬导演的个性表达。姜文提到的“变魔术的人看穿魔术”,正是专业评委所面临的评审难题。当所有电影都使用相同的叙事手法时,惊喜感便如风散去。

而市场反应同样值得我们警惕。《刺杀小说家》通过“现实与小说互文”的叙事实验,以3亿成本撬动10.35亿的票房,开创了国产奇幻片的新模式。

《隐入尘烟》以西北农村的纪实美学关注平凡的爱情,在极低的排片率下,却因“共情风暴”逆袭破亿。

《人生大事》聚焦于殡葬行业,凭借6000万的成本收获了17亿的票房,彰显了冷门题材的市场潜力。

这些案例都证明,观众从未放弃对差异性的渴望。

这一市场警钟,狠狠打在那些以“稳妥”为借口的制片方脸上。虽然真实往往不完美,但不完美的实验精神,恰恰是打破同质化坚冰的破冰船。

作为北影的评委,姜文本质上是在质疑创作者的内心。或许在他眼中,真正的电影艺术,总是在创作者与观众之间共同呼吸的缝隙中不断生长。