符号化颠覆与流量困境——《大话西游3》中王一博的表演启示录

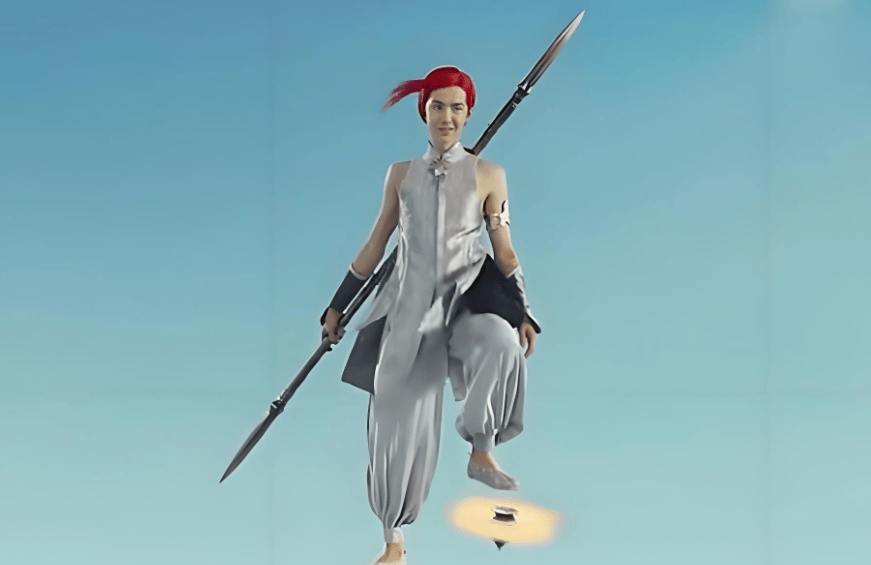

在刘镇伟导演的《大话西游3》中,王一博饰演的红孩儿以一头红色杀马特发型和“暴力吐火”的魔改形象横空出世,成为这部豆瓣4.9分的“毁经典”之作中最具争议的符号。作为王一博早期银幕尝试的代表,这一角色不仅暴露了商业电影对流量明星的功利性消费,也折射出新演员在烂片泥沼中的挣扎与成长。

角色定位:经典解构下的工具人困境

红孩儿在传统《西游记》中是扎双髻、吐三昧真火的孩童形象,但《大话西游3》将其重构为暴戾的“摇滚少年”。王一博的造型设计——赤红长发搭配金属感铠甲——试图以视觉冲击弥补角色深度的缺失,却因与观众认知的割裂引发群嘲。这种符号化改编本质是导演对经典IP的投机性解构:红孩儿不再是故事推动者,而是服务于“天书写错”荒诞设定的工具。当角色沦为拼贴式笑料(如暴力挥拳吐火)的载体时,演员的表演空间已被压缩至“颜值展示器”。

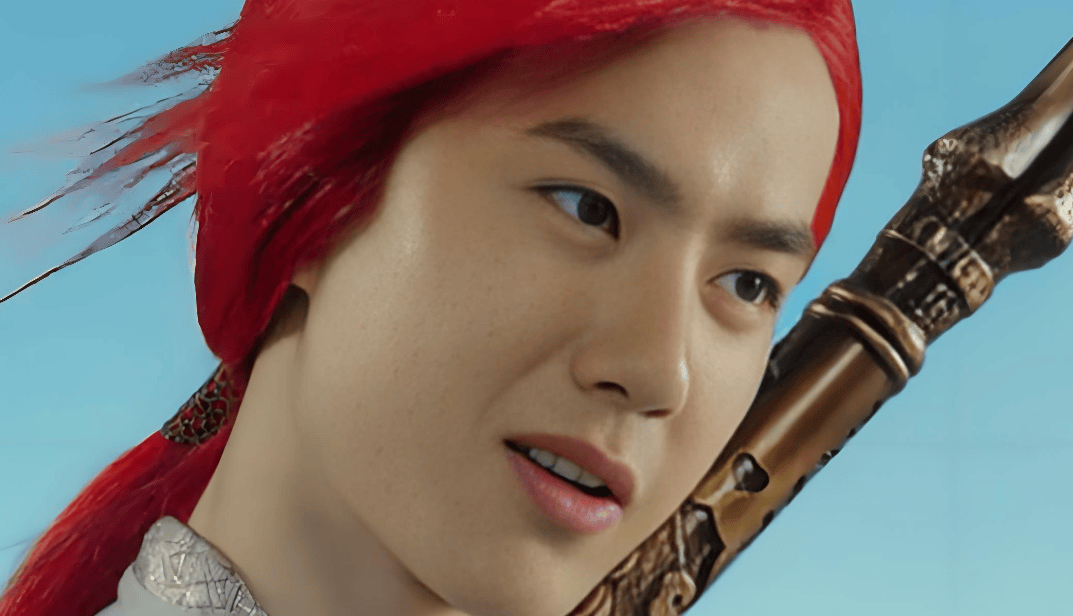

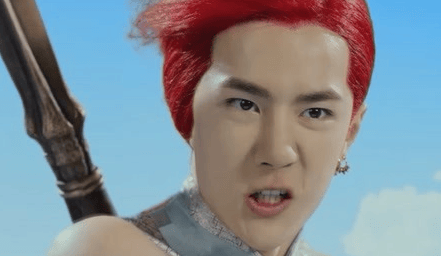

表演剖析:青涩与匠心的微妙平衡

面对剧本的逻辑断裂(如六耳猕猴顶替孙悟空、玉帝操纵命运等设定),王一博的表演呈现出矛盾的双重性。一方面,他试图以夸张的肢体语言(如瞪眼、挥拳)匹配影片的癫狂喜剧风格,但缺乏经验导致的用力过猛,使红孩儿的愤怒更像二次元动漫角色的刻板复刻;另一方面,某些细节处理却透露出演员的思考:例如与牛香香对峙时,他刻意放慢台词节奏,用眼神的游离暗示角色对家族阴谋的疏离感。这种“分裂”恰是新人演员在烂片中常见的生存状态——既要服从导演的类型化要求,又试图保留角色的人性弧光。

流量悖论:商业算计与艺术消耗

2016年的王一博尚未凭借《陈情令》跻身顶流,但《大话西游3》选角已显现资本对“青春偶像”的精准收割。片方利用其日系美少年的外形制造话题(如与吴京“阿凡达”造型的对比),却未提供相匹配的叙事支撑。这种“借壳上市”的策略最终反噬作品:观众既无法代入红孩儿与紫霞、至尊宝的情感纠葛,也难以认同其作为“新世代反叛象征”的定位。当流量明星成为烂片的遮羞布时,表演本身便异化为一场共谋的行为艺术。

超越评判:从类型废墟中生长的演员自觉

回望这部作品,王一博的表演固然稚嫩,但其选择透露的行业生存逻辑更值得深思。在《大话西游3》的群像崩塌中,他至少完成了两项职业训练:其一是在绿幕前驾驭奇幻动作戏的物理适应性(如吊威亚空中旋转吐火);其二是与成熟演员的对戏经验(如与莫文蔚的短暂交锋中学习节奏把控)。这些积累在七年后《热烈》中的街舞少年陈烁身上得到转化——当导演大鹏给予足够的情感支点时,他终能以收放自如的表演证明:流量与实力并非天然对立。

《大话西游3》或许注定是影史中的尴尬注脚,但王一博的红孩儿恰似一块棱镜:既映照出中国电影工业化进程中经典IP改编的投机乱象,也记录着一个演员在类型片试错中蹒跚前行的足迹。当我们在《长空之王》《无名》中看到他愈发沉稳的眼神时,或许该重新审视这部“烂片”的价值——它残酷地揭示了成长的代价,也见证了破茧的必然。