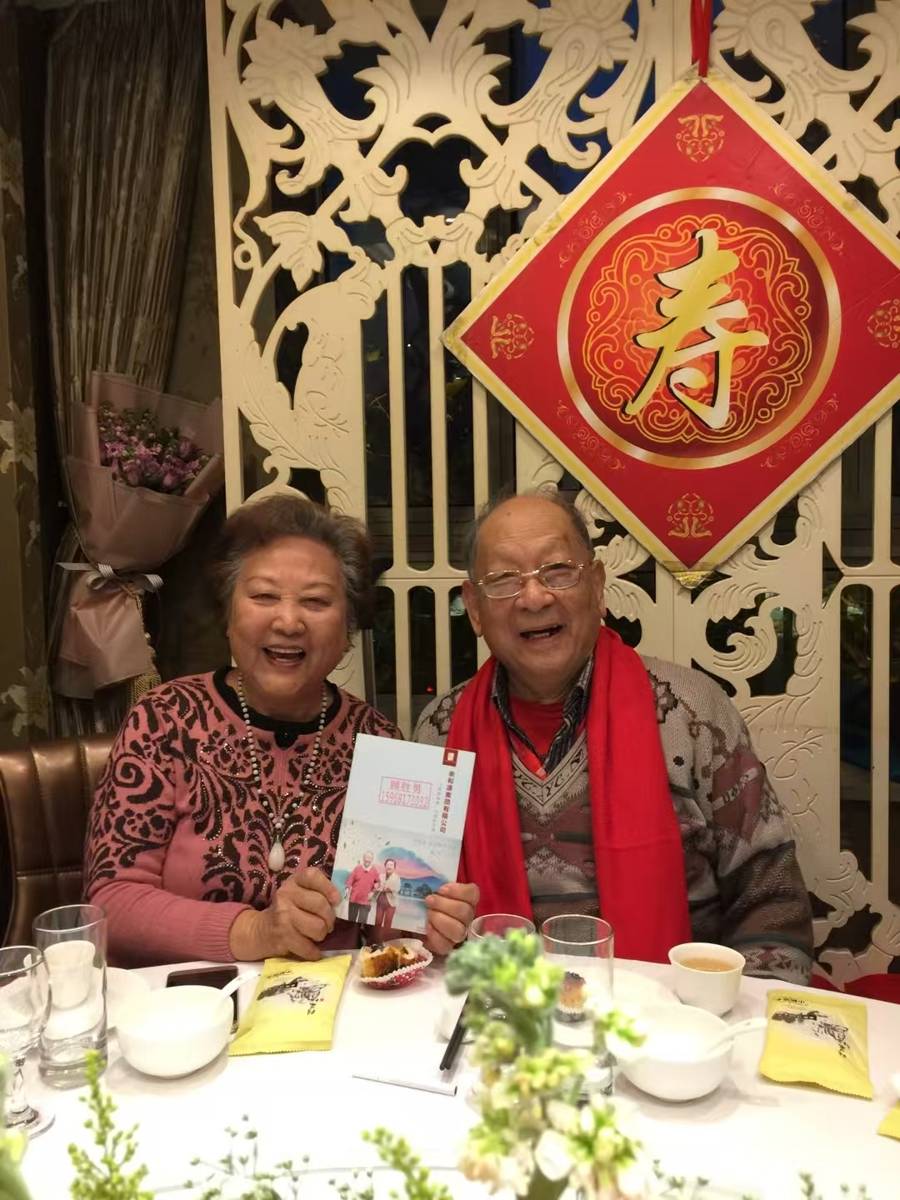

《编辑部的故事》童正维去世,享年88岁,儿子马良发文悼念

4月15日深夜,演员马良在社交平台发布了母亲童正维去世的消息——她因心脏衰竭于14日离世。那位在《编辑部的故事》中总是戴着黑框眼镜,言辞犀利的“牛大姐”,终究没能如观众期待的那样活成百岁老人。

消息一出,许多人看着手机屏幕一时愣住。北京某小区的凌晨,灯光点点。三十年前,剧迷老张还在翻看《编辑部的故事》的DVD,屏幕上,牛大姐站着叉腰、气定神闲地说:“你们年轻人啊,就是缺少革命年代的觉悟!”那句让90年代的观众捧腹大笑的话语,此刻却让老张感到喉咙哽咽——当年陪着他一起看剧的儿子,如今已经中年,而电视机里那个始终严肃、认真的牛大姐,成了永远的回忆。

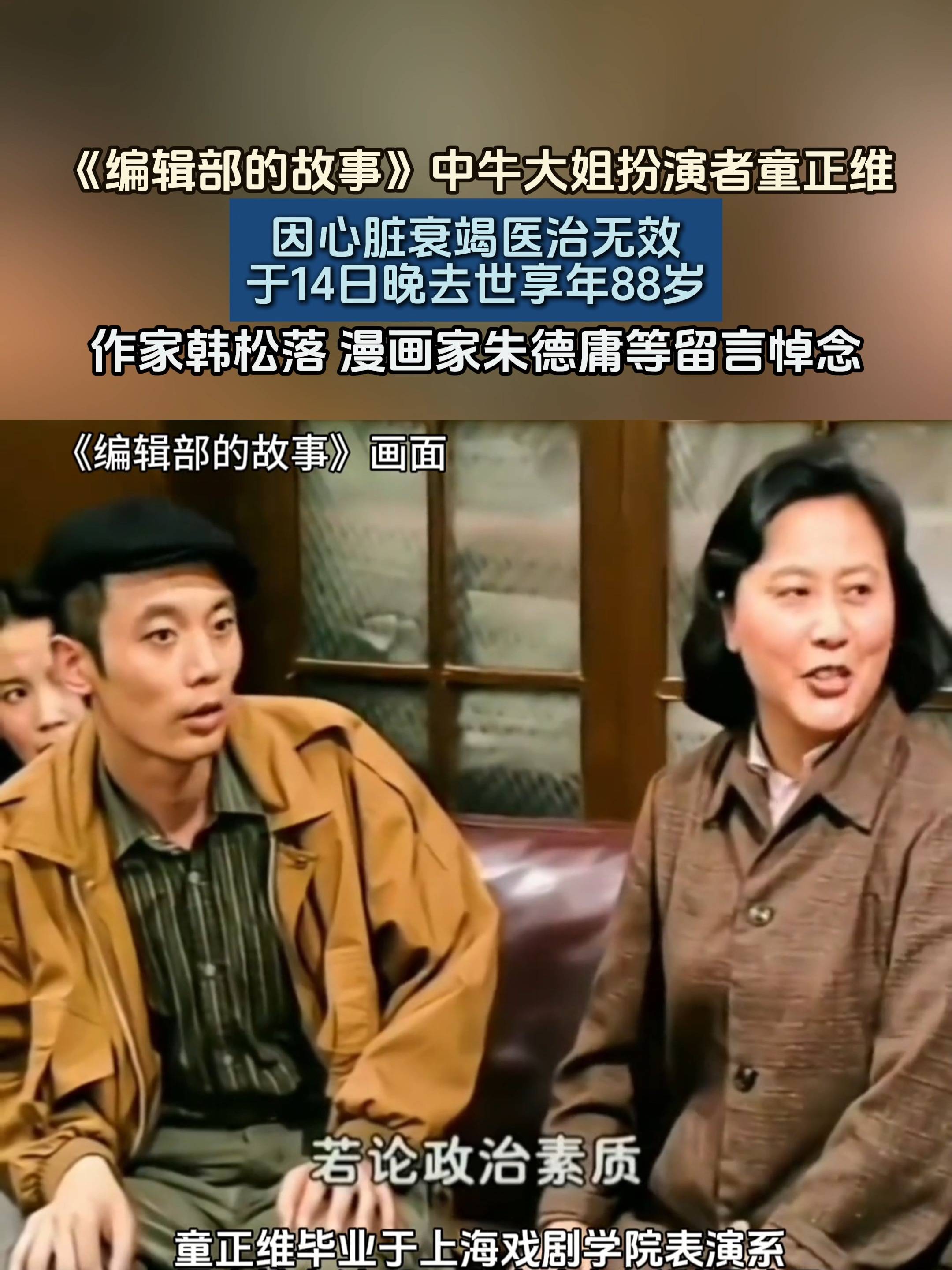

对于年轻网友来说,童正维这个名字或许有些陌生,但提到她在《编辑部的故事》中那个端着搪瓷缸子、每天都读《》的牛大姐,几乎每个中国家庭都会立刻记起她亲切的面孔。1992年,这部现象级的剧集播出时,所有观众都在电视前等着牛大姐的“金句”——那时几乎成了固定节目。有人统计,她每集平均能讲7句“人生箴言”,从“年轻人要多读报”到“办公室恋爱要不得”,每一句都直击时代痛点。

鲜为人知的是,童正维差点错过了这个角色。剧组的回忆里,导演当时其实希望找一位年长的演员。是童正维自己带着道具主动试镜——她翻出了母亲的旧灰布褂,戴上丈夫的旧眼镜,立刻背诵三页台词,抑扬顿挫。试镜结束五分钟后,导演拍板定下:“牛大姐就是你了!”

三十年的时间里,这个角色带给观众的不仅是笑声。2019年某论坛发起了“最怀念的荧屏形象”投票,牛大姐以“最想被她批评的家长”获得高票。许多网友留言:“现在被领导训话时总想,要是牛大姐该多好,至少她会把《劳动法》倒背如流来帮你维权。”

童正维的真实人生,比她的剧本还要精彩。1936年,她出生于一个知识分子家庭。18岁时考入上海戏剧学院,那个时代,能够考入艺术院校的女孩凤毛麟角。她的同班同学回忆道,那个圆脸姑娘总是比别人多练半小时晨功,常常说:“我要把工农兵的形象刻在骨子里。”她的这种拼劲,使她毕业后顺利加入上海青年话剧团,并在《霓虹灯下的哨兵》等话剧中塑造了多个经典角色。

命运的转折出现在1983年。当时47岁的童正维在电影《花儿怒放》中饰演一名纺织厂女工,拍戏时她在雨中追车,不小心摔断了两根肋骨。尽管剧组人员劝她休息,她却依然坚持带着绷带完成拍摄。“不能因为我耽误剧组进度”这句话,后来成了她教育后辈的口头禅。

童正维真正被大众熟知的,还是1992年《编辑部的故事》中的牛大姐。56岁的她每天骑自行车往返片场,车筐里总是装着保温饭盒和最新的《辞海》。有一场戏要求她讲解“社会主义市场经济”,她硬是查了三天资料,结果这段长镜头成了全剧的收视巅峰。

然而,就在牛大姐火遍全国的同时,童正维也正经历人生的艰难时刻。她的丈夫突发心梗住院,而儿子马良刚考入中戏。白天她在片场拍戏,晚上却在医院守夜。曾有一次拍摄吃饭戏时,筷子上的红烧肉掉在了桌子上,那一刻的即兴发挥,后来被观众解读为“牛大姐勤俭节约”,但实际上那天她已经连续36小时未曾合眼。

退休后的童正维,成了现实版的“牛大姐”。居委会改选时,她已经70岁,戴着红袖章挨家挨户收选票;社区文艺汇演上,她自编自导的《垃圾分类三句半》连续演了三年不重样。有邻居悄悄说:“听童老师讲道理,比看春晚小品还有意思。”直到去年住院前,她还在认真修改《老年人防诈骗手册》,用红色圆珠笔标注:“此处应加案例,要具体到诈骗分子的话术。”

当得知她去世的消息后,许多观众用特别的方式来怀念她。在短视频平台上,“牛大姐经典台词挑战”引发了热潮,00后的大学生模仿她推眼镜的动作,说“熬夜伤身”,外卖小哥则复刻她“工作要认真”的经典表情。最令人感动的是,某剧组发布的花絮中,童正维最后一次公开露面时,她紧握年轻演员的手说:“别嫌我啰嗦,能把每个小角色演好,才是真本事。”