方化的女儿方苓娟:我父亲演了一辈子坏人,但他真的是个好人

方化天生活力十足,似乎注定不愿安于平凡。小时候,他就显现出表演方面的非凡天赋,尤其是在旅顺的黄泥川村,街头的皮影戏常常吸引他。他总是在人群最前排,目不转睛地看着幕布上的光影变化,而那些耍杂技的街头艺人,他也从不缺席,翻跟头、抛球这些动作,他在家偷偷模仿得有模有样。更厉害的是,他观察院子里的小动物,模仿它们的一举一动——小猫轻轻走路的样子,小狗摇尾巴时一蹦一跳的模样,他都学得栩栩如生,甚至连邻居看了都忍不住夸奖一番。

然而,到了上学的年纪,他的活跃天性却成了麻烦。方化在当地的学校里总是坐不住,上课时要么发呆盯着窗外的麻雀,要么偷偷玩弄从家里带来的小玩意儿,课本上讲的内容他一概不感兴趣,逃课成了家常便饭。有一次,他偷偷跑去看街头的猴戏,结果忘了回到课堂,直到天黑才被家人找回。成绩自然也差,每次考试成绩,他的名字总是在最后几名,老师因此经常找他父亲告状。

成年后,方化去了大连商业学堂,尤其在日语课上,他更是表现出不合作的态度。与日本教官的互动中,他常常表现出桀骜不驯的姿态,导致他多次遭受体罚,竹剑抽打的疼痛甚至让衣服下渗出血迹,但这并没有改变他的态度。大连商业学堂毕业后,方化的生活并不顺利。1944年年底,他整理好简单行李,离开旅顺,前往长春投奔舅舅。当时的长春是日本占领的“新京”,街上弥漫着日式建筑与宪兵巡逻的身影。

展开全文

方化到舅舅家后,舅舅靠缝补衣物为生,家里的负担也不小。刚到长春不久,方化便四处寻找工作机会。听说“株式会社满洲映画协会”正在招人,这是一个日本人创办的电影制作公司,专门拍摄宣传片和娱乐片,算得上是当地的“大公司”。经过一番努力,他成功进入了制作部,成为了一名杂工。1945年抗战胜利后,日本投降,“株式会社满洲映画协会”被改建成东北电影制片厂。在这段时间,他结识了演员王人路。王人路是个话剧出身的演员,嗓音洪亮,表演有感染力,两人一拍即合。王人路看出了方化身上表演的潜力,将他推荐到了东北剧社。剧社当时正在排演话剧,方化抓住机会,从跑龙套开始。

1947年,长春电影制片厂筹备拍摄《松花江上》。在选角时,导演金山遇到了一道难题——为片中的日本伍长角色挑选合适的演员。最终,金山找到了当时22岁的方化,向他发出出演邀请。起初,方化拒绝了这次机会,他对穿上象征侵略者的日本军服心生反感,这身制服勾起了他对过往殖民统治时期的回忆。可是,导演金山耐心地解释了拍摄的意义,强调电影作为艺术手段,能够揭示侵略者的本质,起到警示作用。这番话让方化重新考虑了出演的可能性,他接受了挑战,进入了准备阶段。

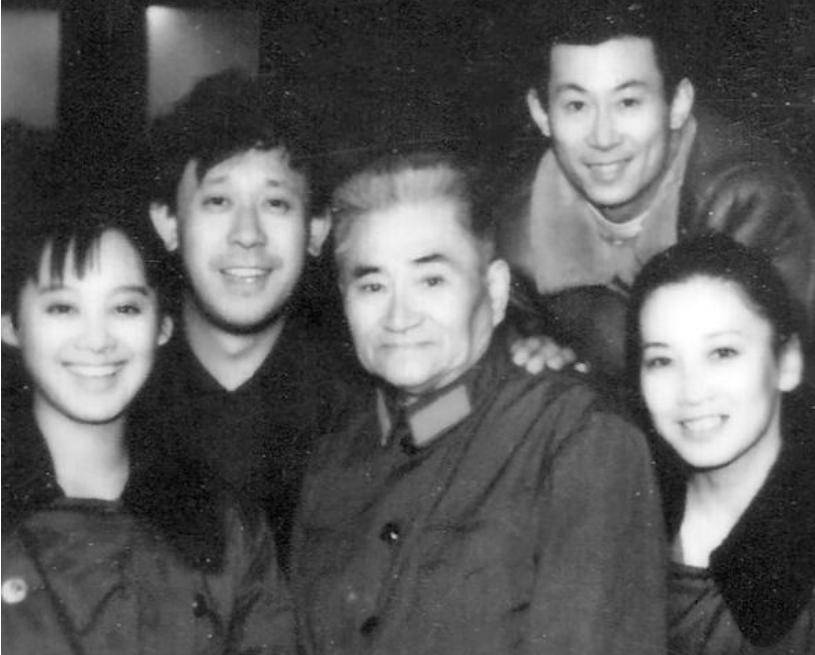

当他穿上那身军服,粘上八字胡,站在镜前时,突然与小时候曾遭体罚的日本教官的形象产生了联系,这让他更加坚定了自己表演的决心。在《松花江上》中,方化成功塑造了松井这一角色,表演突出了角色的负面特质。影片上映后,社会反响热烈,甚至有观众因其扮演的角色对他投掷蔬菜以示不满。之后,方化继续在塑造日本军人形象方面深入探索,1955年,他在电影《平原游击队》中扮演日军中队长松井,投入大量精力去准备角色,甚至留起了山羊胡,并且常常捻着胡须。为了表现松井的冷酷与审视,方化设计了一个独特的动作——眯起眼睛观察,这个细节得到了导演的认可。

电影《平原游击队》公映后,松井这个角色深入人心,给方化的家庭生活带来了一些意想不到的后果。据方化的女儿方苓娟回忆,由于父亲的“松井”形象过于深入人心,邻里的孩子们甚至称她为“小鬼子崽子”。然而,方化在二十世纪六七十年代的特殊历史时期遭遇了个人困境,他被下放到河北某农村,在那里的牛棚中度过了一段艰苦的时光。尽管环境艰难,他依然没有放弃对表演艺术的追求。夜晚,他利用微弱的光源阅读斯坦尼斯拉夫斯基的《演员的自我修养》,白天则放牛。有一次,他在放牛时哼唱《平原游击队》的主题曲,引发了误会,公社的书记误以为他在唱日本军歌,造成了暂时的紧张局面。

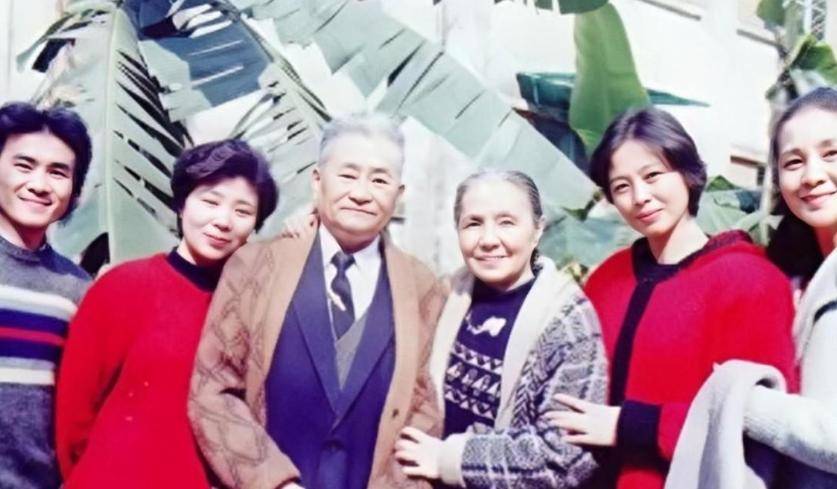

1980年代,方化依然坚守在表演的道路上。1994年,导演姜文为他在电影《阳光灿烂的日子》中保留了一个角色——一位人民军队的首长。此时的方化年近古稀,身体因化疗而虚弱,但在镜头前,他依然尽力展现军人的挺拔姿态。女儿方苓娟知道,穿上这身军装,扮演正面的形象,是父亲多年来未能实现的心愿。然而,悲剧发生了,电影上映前三个月,病魔终究夺走了方化的生命。临终时,他轻轻摘下假牙,模仿起松井的狰狞表情,吓得护士打翻了药盘。

整理父亲遗物时,方苓娟发现了那些泛黄的剧本和笔记,记录着父亲的表演细节。在《甲午风云》中,他在反派角色台词旁写下了“此处应有海风掠过眼神”;在《南海的早晨》中,他特意标注“收枪动作要优雅”。这些细节展现了方化作为演员的匠心与执着。他一生致力于揭示侵略者的“画皮”,同时坚守中国艺术家的“风骨”。