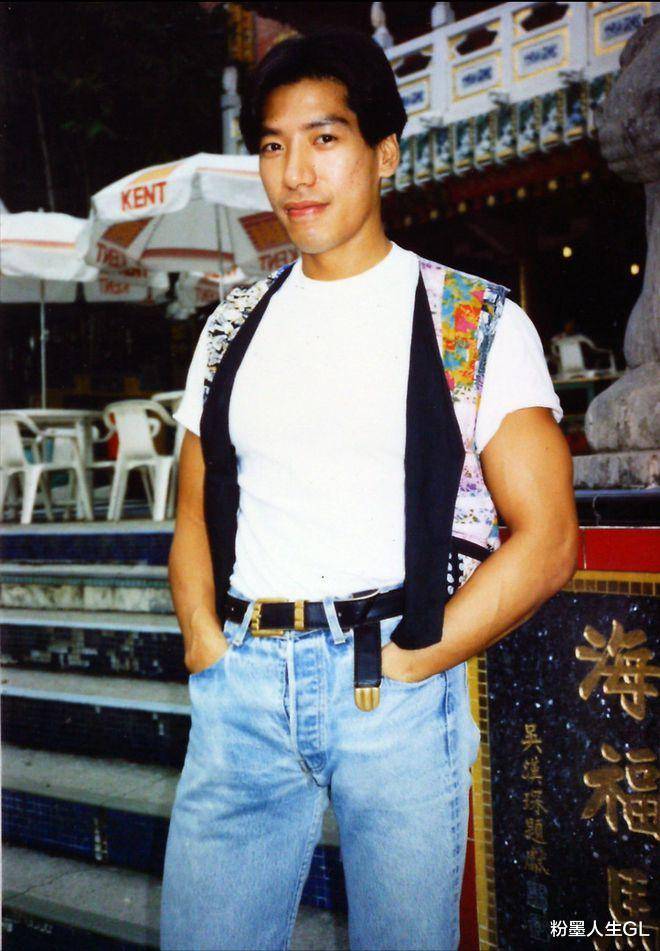

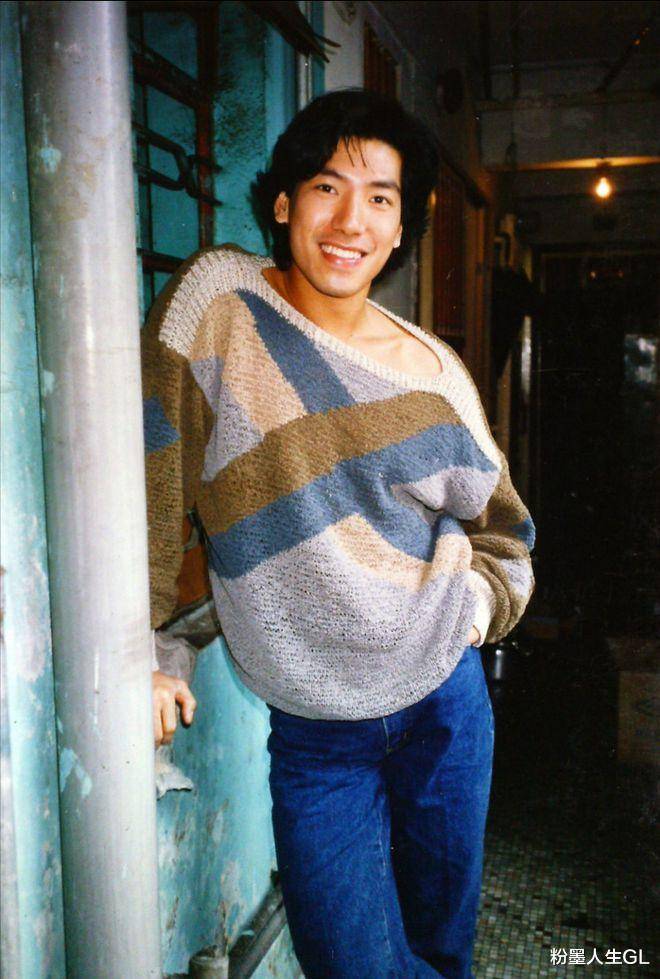

张耀扬:从反派之王到人生逆旅,他为何成为港片无法复制的野兽?

在香港电影的辉煌岁月里,他是银幕上最让人不寒而栗的反派——掀翻桌子的“乌鸦”、阴险诡谲的“潇洒哥”、张扬跋扈的“耀东”。张耀扬三个字曾是恶人的同义词,而他的生活传奇则比任何电影都要更加曲折离奇。当镁光灯逐渐熄灭,这位“反派之王”如何与命运交锋?他留下的,不仅是荧幕角色,更是一个时代暴力美学的密码。

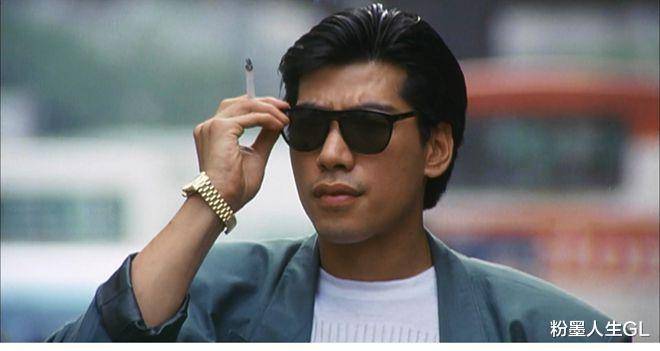

在1996年拍摄《古惑仔3》时,张耀扬叼着烟,一脚踢翻桌子,双手折断关公像的头颅。此刻全场寂静,导演刘伟强却高喊“完美”——他撕掉的不仅是神像,更是传统黑帮片固有的道德枷锁。

张耀扬的反派形象从不依靠妆容,而是以动物般的肢体语言颠覆常规。在《监狱风云》中,他那歪头斜视的冷笑,让狱警“杀手雄”的压迫感如箭般穿透银幕;在《枪火》中,他仅用指尖敲击桌子的节奏,就把黑帮马仔的烦躁演绎成一曲死亡的协奏曲;在《江湖告急》中,他所饰演的同性恋大佬,凭借暧昧的眼神解构了黑帮的男性神话。

张耀扬曾在采访中说:“反派不是怪兽,而是被欲望扭曲的普通人。”他善于在暴力中注入人性的裂缝:乌鸦的残忍中交织着绝望的狂徒,而耀东的嚣张下则藏着底层马仔的惶恐。这种“冲突与脆弱共存”的演绎哲学,使他成为吴宇森、杜琪峰镜头下最锋利的利刃。

银幕上的极端癫狂,却成了现实中的诅咒。由于反派形象深入人心,张耀扬经历了长达十年的身份禁锢:走在街上被旁人辱骂,出租车司机拒绝接载;母亲在看电视时不禁哀求:“能不能演个好人?”投资百万开酒吧,却因“乌鸦”这一标签遭到黑道勒索。

更为残酷的是类型片的时代性消失。2003年,《无间道》开启了警匪片的心理战新时代,张耀扬式的外放反派逐渐不再受宠。他在《放逐》中尝试用沉默来演绎杀手,观众却表示:“乌鸦不疯就缺少味道了。”

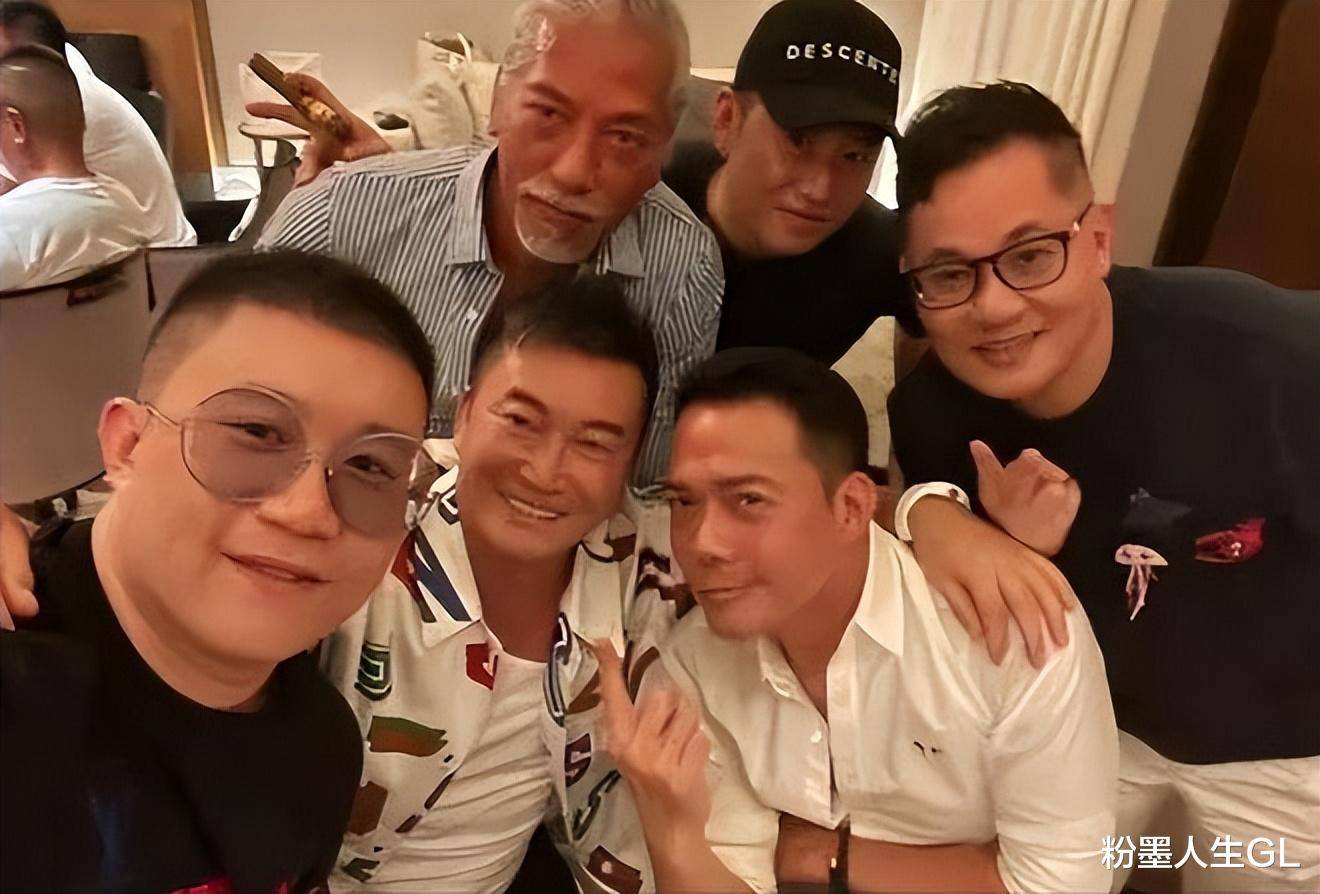

2014年,涉毒事件成为他人生的转折点。在发布会上,他含泪致歉时,人们突然意识到:这个银幕上的恶棍,早已被时代的洪流冲刷得体无完肤。

淡出影坛后,张耀扬选择在澳门重塑人生:戒掉了三十年的烟瘾,每天早上六点骑行20公里;与莫文蔚、吕良伟等老友参与公益,捐建贵州山区的小学;转行做古董家具生意,幽默地说“现在摔东西要赔钱”。

张耀扬的传奇,恰如香港电影的血色浪漫。他教会我们的,是极致反派对人性深渊的冷酷探寻;类型演员的困境折射出一个行业的兴衰;而真正的人生逆袭,是与自我和解的过程。

当网友们感叹“乌鸦老了,江湖不再”,我们怀念的不仅是那个掀桌的狂徒,更是那个敢于用肉体冲撞时代铁壁的孤独灵魂。毕竟,没有暗影的光明不过是苍白的背景,而像张耀扬这样的人,用一生诠释了黑暗也有其重量。