必看!《七宗罪》如何将人性阴暗面剖析得淋漓尽致

1995年,大卫·芬奇用一部《七宗罪》将观众拖入了一座永不停雨的城市。

这里的雨水像黏稠的油脂,包裹着腐败的街道、冷漠的人群,以及一场精心策划的宗教式杀戮。

多年后重看这部电影,我仍被它锋利的叙事和刺骨的隐喻击中。

️它像一面镜子,照见的不仅是暴食者糜烂的胃袋或贪婪者扭曲的欲望,更是每个普通人灵魂深处难以启齿的裂缝。

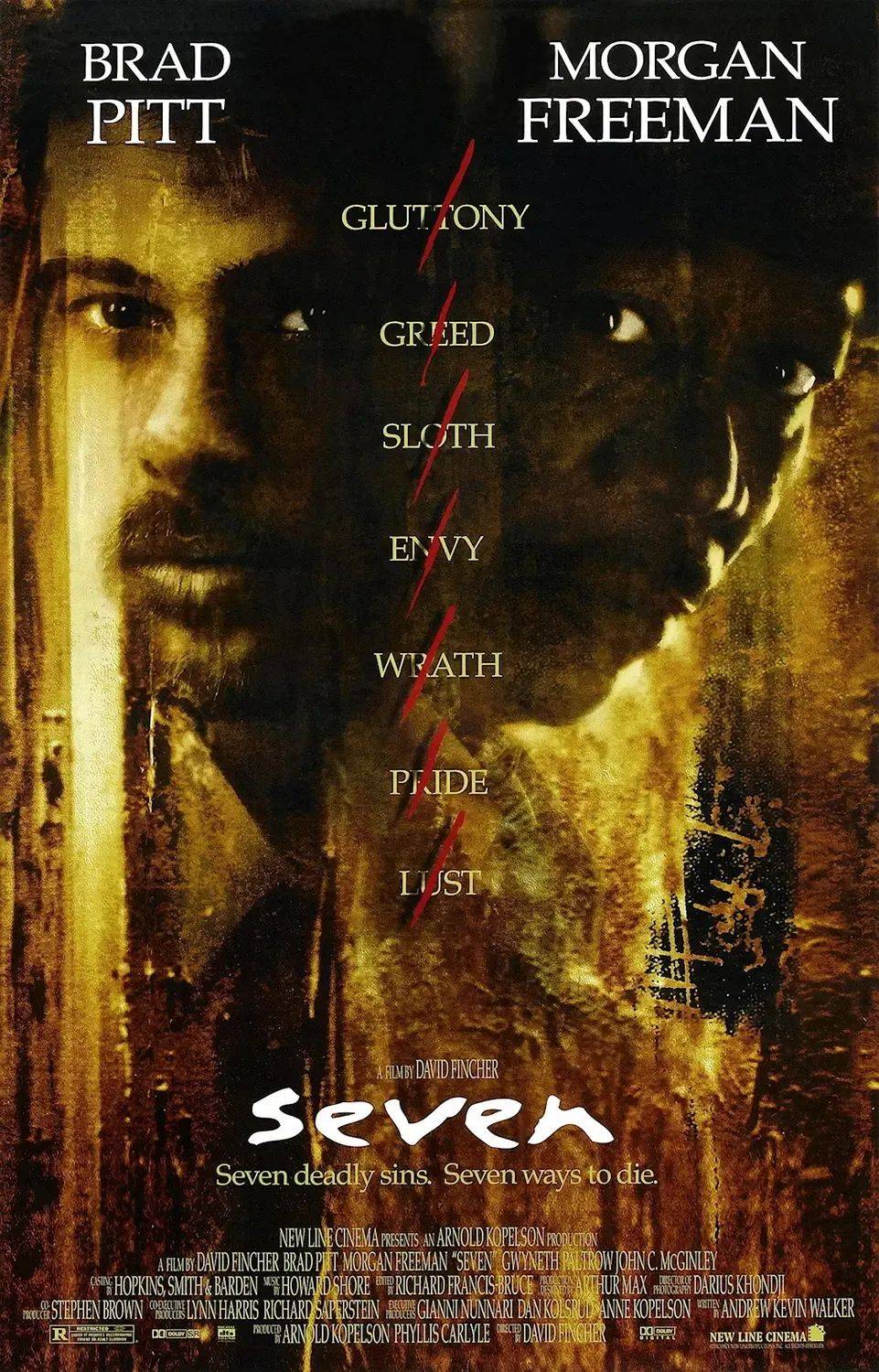

️《七宗罪》

故事始于一个肥胖男人的死亡:他被绑在餐桌前,胃袋撑裂,嘴里塞满腐烂的食物。

️墙壁上,“暴食”一词像一道诅咒,宣告了一场以天主教七宗罪为蓝本的连环杀戮。

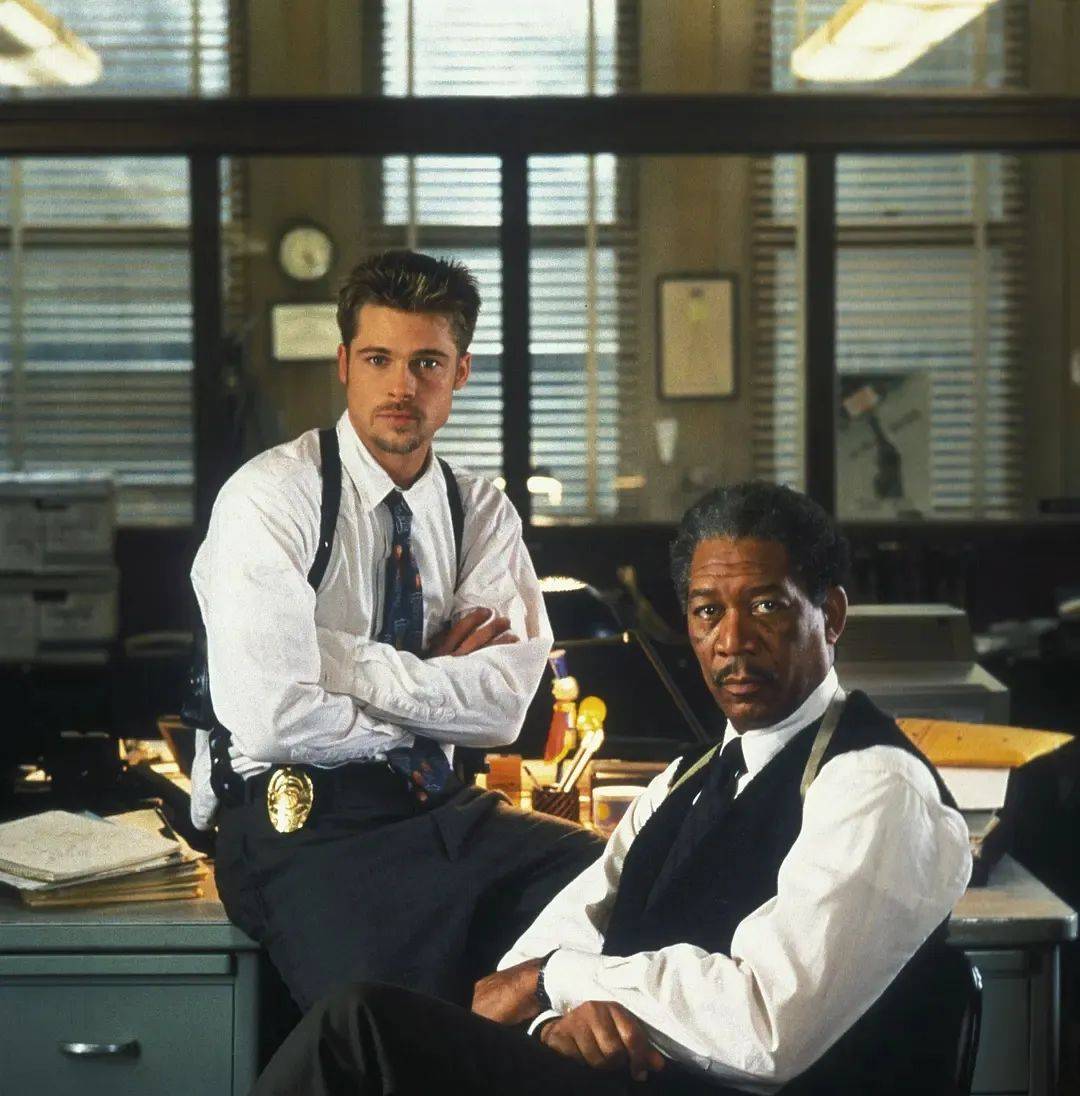

即将退休的老警探萨默塞特,与新晋警探米尔斯,搭档追凶,前者冷静如刀,后者躁动如火。

他们面对的凶手约翰·杜并非传统意义上的疯子,而是一个自诩“上帝使者”的传道者。

他用一年时间折磨“懒惰”的瘾君子,用刑具处决“淫欲”的妓女,甚至将“傲慢”的女明星毁容后逼其自杀。

️每一场杀戮都像一场布道,血腥的案发现场成了他的讲坛。

案件的推进如同一场暴雨中的猫鼠游戏,约翰·杜始终领先一步,甚至在警察闯入家门时从容自首。

但真正的致命一击,是他用快递盒送来的礼物:米尔斯怀孕妻子的头颅。

这一刻,凶手完成了最后两宗罪:他因“嫉妒”米尔斯的幸福而杀害其妻,又用妻子的死激怒米尔斯,让这位正义的警察成为“愤怒”的化身。

枪响之后,约翰·杜带着殉道者的微笑倒下,而米尔斯则堕入永恒的炼狱。

️《七宗罪》的震撼,不在于血浆喷涌的暴力场面,而在于它撕开了现代社会的道德伪装。

约翰·杜的疯狂并非毫无逻辑,他痛恨世界的冷漠,厌恶人们对罪恶的麻木。

当他将贪婪的律师绑在血泊中,或在“懒惰”受害者的床头刻下“救救我”的字样时,他试图用极端手段唤醒世人的良知。

️这种扭曲的正义感,让他的罪行蒙上一层悲怆的宗教色彩,他像旧约中的上帝,用天火焚烧索多玛,却忘了自己也是罪人。

而两位警探的对照,则暗喻着人性的两极。

萨默塞特看透世界的肮脏,却选择用书籍和古典音乐筑起精神的避风港;米尔斯怀抱理想主义的热忱,最终却被愤怒吞噬。

️他们的关系从对抗到共生,像一对父子在黑暗中互相搀扶,却终究敌不过命运的戏弄。

最讽刺的是,唯一无辜的角色,也就是米尔斯的妻子翠西,成了完美犯罪最后的祭品。

️她的死亡揭露了影片的核心悖论,当正义需要以无辜者的血为代价时,它是否仍是正义?

电影的结尾,萨默塞特望向远方的夕阳,念出海明威的句子:“这世界是个好地方,值得为它奋斗。”

他顿了顿,“我只同意后半句。”

️这句台词像一把匕首,剖开了影片的灰色内核,我们明知世界充满污秽,却依然选择与之缠斗。