他拍《三国演义》耍大牌,临时辞演,王扶林大骂:曹操都跑路了

暗潮中的选角危机

1990年,北京的夏季热浪滚滚,空气中弥漫着一股沉闷的气息,而中央电视台的会议室却充斥着紧张的气氛。

王扶林,这位凭借《红楼梦》声名鹊起的导演,正忙着筹备一项更为宏大的工程——《三国演义》。这部剧改编自罗贯中的同名小说,旨在将东汉末年那段乱世风云呈现在荧屏上。

剧组计划投入巨额资金,动员数十万群众演员,拍摄地点遍布河北涿州、无锡等地,规模空前,堪称中国电视史上的一项伟大创举。

然而,正当一切看似顺利时,一场突如其来的风暴悄然降临。

1990年7月,演员选拔进入关键阶段,剧组接到了一个令人震惊的消息:原定饰演曹操的大牌明星李某突然宣布退出。

有关原因众说纷纭,一些人说是档期冲突,另一些则猜测是片酬未能达成一致。但无论真相如何,这一决定无疑给王扶林带来了沉重打击。

他站在会议室中央,眉头紧锁,怒火几乎溢于言表:“曹操都跑了,我们还如何继续拍摄《三国演义》?”

曹操是谁?

他是三国时期最具争议的枭雄,智谋与野心并存,既是军事统帅,也是政治家和诗人。在罗贯中的笔下,曹操被刻画为“治世之能臣,乱世之奸雄”,这一角色不仅要求演员具备深厚的演技,还需要独特的气质来与人物相符。

李某的退出让剧组失去了一个精心挑选的核心人物。

更为严重的是,这一变故直接威胁到整个项目的进度——场景已搭建,资金已投入,若无法迅速填补空缺,后果不堪设想。

王扶林深知,《三国演义》可不像一般的电视剧。

展开全文

它的拍摄难度远超《红楼梦》,不仅要重现赤壁之战、官渡之战等宏大场面,还要在有限的预算下协调数百位演员,曹操的缺席就像是一艘巨轮失去了舵手,剧组上下人心惶惶。

那一刻,王扶林的怒火与焦虑交织在一起,他深知,接下来的每一步将成为他导演生涯的严峻考验。

危机中的智慧:重塑曹操

面对突如其来的打击,王扶林迅速行动,没有沉浸在愤怒中。

他立刻召集核心团队,大家在一间昏暗的办公室内彻夜讨论对策。

桌上堆满了演员的简历和剧本草稿,烟草的味道弥漫在空气中,灯光昏黄。

经过一番深思,王扶林的目光停留在了鲍国安的名字上。鲍国安,1952年生于天津,曾在1987年版《水浒传》中成功扮演宋江。

他身材魁梧,嗓音浑厚,表演中带有一股桀骜不驯的气质。

王扶林翻阅着他的资料,脑海中浮现出曹操在战场上指挥若定的画面,喃喃自语道:“也许,他就是那个可以撑起曹操的人。”

1990年8月的一个清晨,王扶林亲自去拜访鲍国安。

他来到北京一栋普通的住宅楼,院内几棵老槐树摇曳生姿。

王扶林敲响了门,鲍国安穿着简单的衬衫迎接他。

两人坐下后,王扶林直截了当地说道:“鲍老师,曹操这个角色非您莫属。”他讲述了曹操的历史背景——这位三国枭雄既是军事天才,也创作了“老骥伏枥,志在千里”的诗篇。

王扶林语气诚恳坚定:“如果您能演绎这个角色,必将成为经典。”

鲍国安起初有所犹豫,他明白曹操是个复杂的角色,既要展示其冷酷无情的一面,也要传达内心深处的孤独与抱负。

然而,王扶林的真诚最终打动了他。

阳光透过窗户洒在两人身上,仿佛是新希望的象征。

几天后,鲍国安签约,接下了这一具有挑战性的角色。王扶林回到剧组时,脸上露出了久违的微笑。

鲍国安的加入,不仅填补了曹操的空缺,还为整个剧组注入了新的活力。

虽然剧组上下的信心有所恢复,但这只是暂时的平静,未来更大的挑战依然等待着他们。

团队磨合:艺术的争议平衡

鲍国安的加入并未完全解决剧组的问题。1990年9月,剧组在涿州影视基地举行了首次彩排。

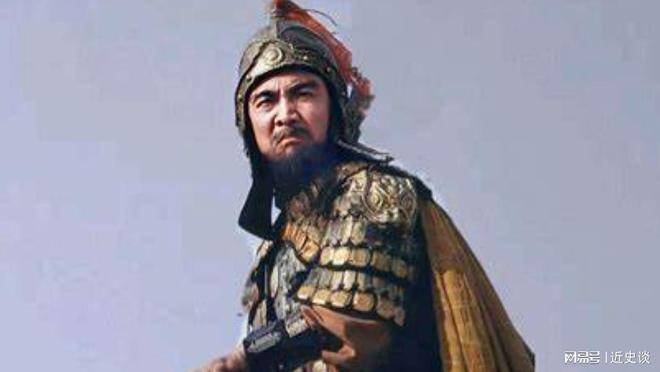

鲍国安身披战甲,站在临时搭建的营帐前,试演曹操在官渡之战前的训话。他声音洪亮,眼神锋利,举手投足间展现出枭雄风范。

然而,气氛却并不和谐,几位主要演员私下议论,认为鲍国安的形象过于刚猛,缺少他们心目中曹操的阴鸷与狡黠。

争议很快传到了王扶林耳中。

他站在片场中央,望着远处调整道具的工作人员,心中五味杂陈。

在《三国演义》中,曹操是一个兼具英雄与反派特质的复杂角色,演员对这一角色的不同理解反映了他们对角色的深刻期待,但也给王扶林带来了新的难题。

王扶林没有选择独断专行,而是召集全体主创人员,在涿州的一间简陋会议室里展开了讨论。

房间内灯光昏暗,墙上贴着拍摄计划表,桌上的茶水早已冷却。

王扶林平静却坚定地说道:“曹操的形象不可能只有一种面貌,我们需要一个既有威严又有深度的表现。”

他当场请鲍国安演绎一段“挟天子以令诸侯”的戏份。

鲍国安微眯着眼,低声念出台词,语气中透出一丝冷笑,观众仿佛能感受到那股隐匿的杀机。

这一幕改变了部分质疑者的看法,但仍有声音认为剧中其他角色的设定需调整,以更好地与鲍国安的曹操相呼应。

王扶林点头同意,立即决定对刘备、袁绍等角色的戏份做出微调。

这一决策看似简单,但却体现了他对整体艺术效果的深刻把握。

几天后,剧组再次彩排,气氛明显缓和。鲍国安与饰演刘备的孙彦军对戏时,两人一刚一柔,形成了鲜明的对比。

片场外,秋风拂过枯黄的草地,带来一丝凉意。王扶林站在远处,静静观察着一切,他知道,团队的磨合才刚刚开始,但这一步为未来的成功奠定了基础。

经典的文化传承:历史的回响与影响

1990年秋天,《三国演义》的拍摄全面展开,剧组穿梭于涿州、无锡等地,历经艰辛。赤壁之战的拍摄成为了这部剧的亮点之一。数百艘木船在湖面上整齐列阵,火光照亮了半边天,鲍国安饰演的曹操站在船头,目光深邃,冷峻如铁。

此时,他不再是单纯的演员,而是化身为三国枭雄。

随着鲍国安的表演逐渐获得剧组的认可,剧集的气氛也发生了变化。在“白帝城托孤”一场戏中,鲍国安低声对诸葛亮说道:“若可辅之则辅之,若不可辅,则取而代之。”他平静的语气中却蕴藏着无尽的威慑力。

导演助理回忆称,当时整个片场鸦雀无声,所有人都被鲍国安的气场震慑。

1994年,《三国演义》在中央电视台首播,观众反响热烈。有人赞扬道:“鲍国安的曹操,是我见过最贴近历史的形象。”

尽管拍摄过程充满波折,剧组依然克服重重困难,最终于1994年10月23日将这部作品呈现给观众,成为中国电视史上的一座里程碑。

王扶林的贡献远远超过了导演身份,他将三国文化带入了千家万户,而鲍国安因曹操一角声名大噪,至今仍被视为经典。

这部剧的影响跨越国界,海外华人社区也视其为了解中国历史的重要途径。

即使在2010年代,仍有影迷自发制作英文字幕,证明了这部作品的持久生命力。

尾声:历史的回声与启示

回首那段岁月,王扶林的身影仿佛定格在1990年的夏天。

他面对“曹操跑路”的危机,却凭借智慧与毅力,书写了一段传奇。《三国演义》的成功不仅是王扶林个人的胜利,也是中国电视艺术的一次飞跃。

从学术的角度来看,这部剧的制作历程还揭示了一个更深层次的命题:如何在现代媒介中平衡历史的真实性与艺术的表现?王扶林通过实际行动给出了答案。

他没有让曹操的“跑路”成为终点,而是将其转化为起点,带领团队走向辉煌。

这份坚韧不拔的精神,或许正是我们今天仍需学习的力量。