在亲情的滋养中,找到生命的重量与归途

最近,观看了一部老电视剧《家有九凤》。此剧以初老太与九个女儿的故事为经纬,将中国改革开放二十余年的历史风云编织进一座老宅的烟火日常中。

家庭是时代的倒影,亲情是命运的锚点。

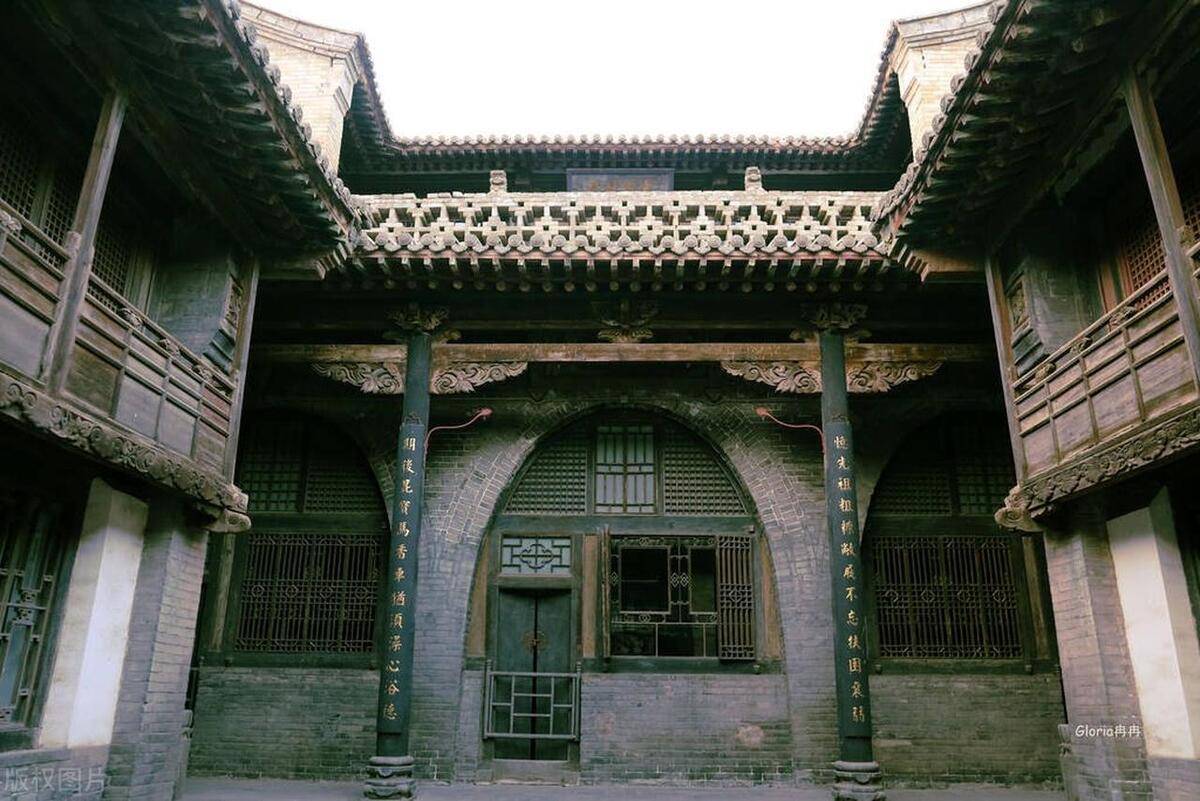

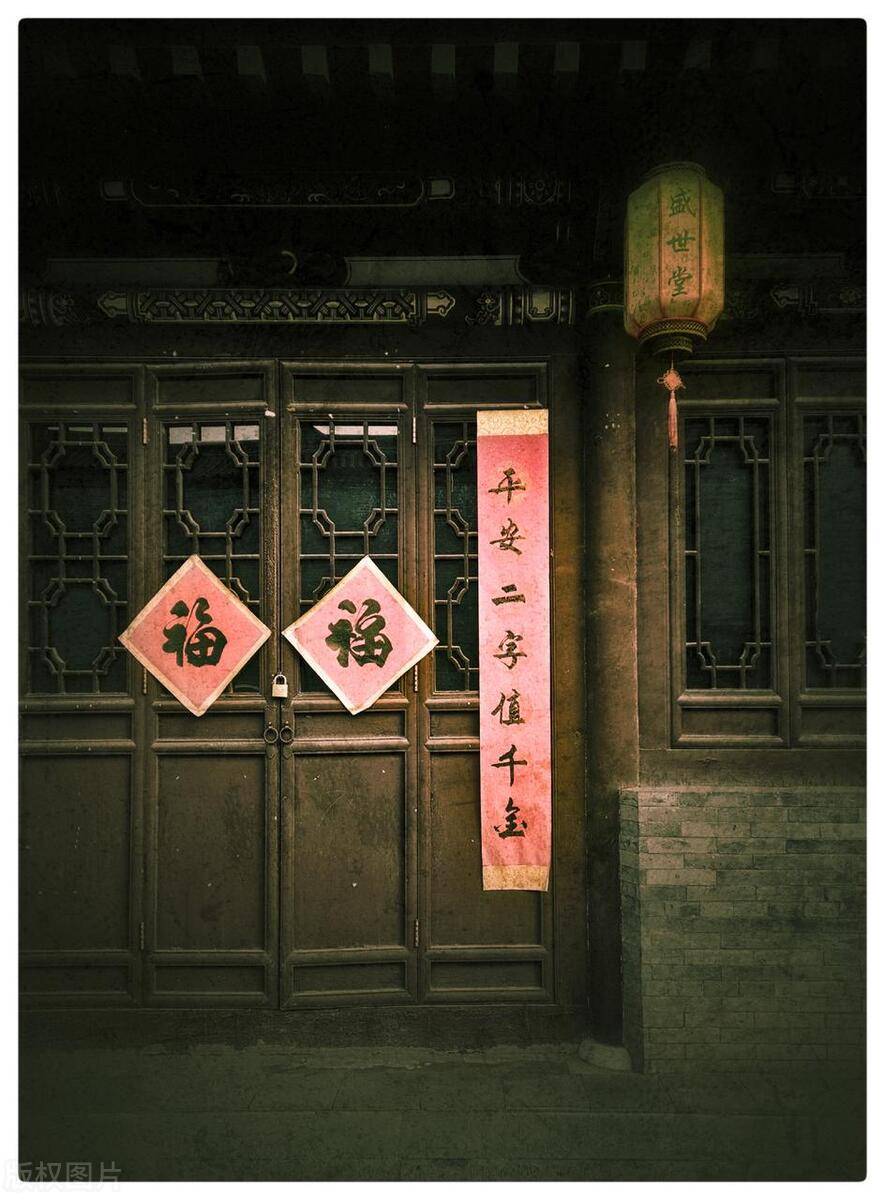

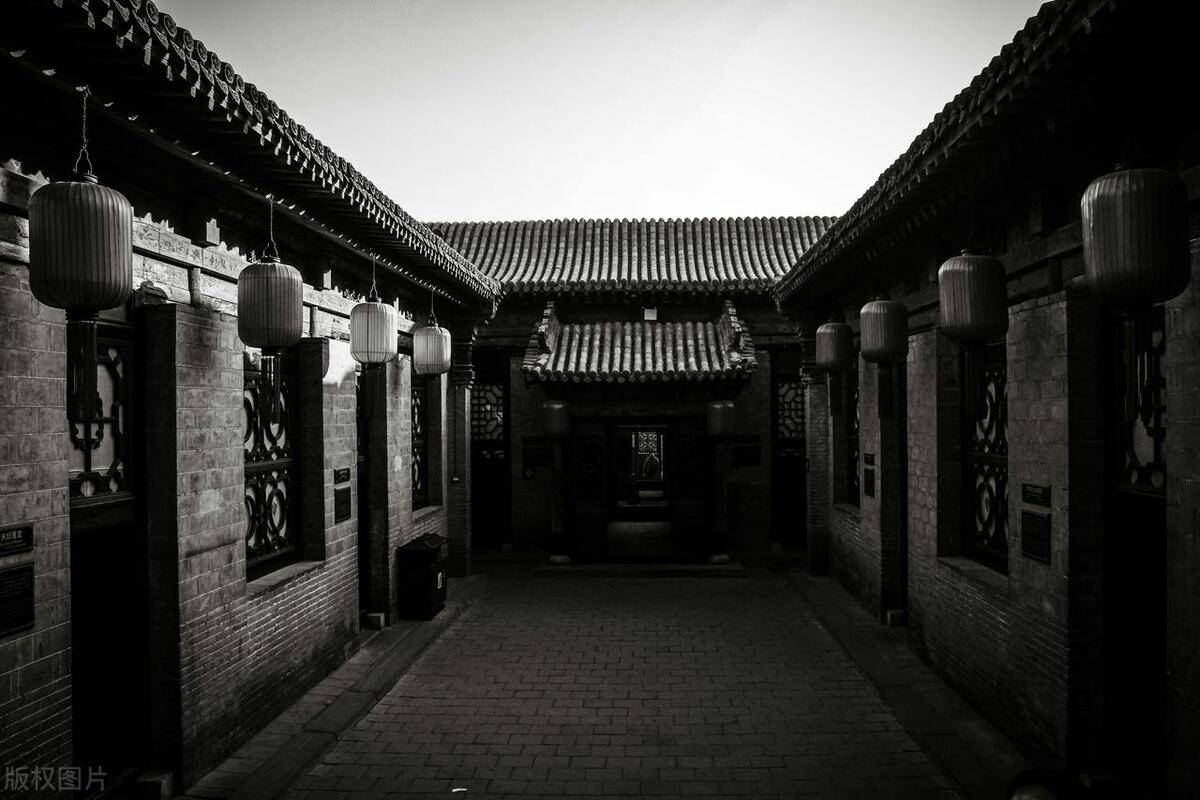

这部作品以老宅“听雨楼”为舞台,通过三代女性的命运浮沉,揭示了亲情在时代巨浪中的韧性——它时而如裂帛般尖锐,时而如春水般温润,却在岁月的褶皱里始终保持着某种永恒的温度。

家庭是时代最微观的叙事单元。《家有九凤》从20世纪70年代末的平遥古城切入,初老太(李明启饰)在丈夫早逝后,以一己之力撑起九凤之家。

这个以“听雨楼”为象征的家,既是物理空间,更是精神图腾:它见证了计划经济时代的集体困顿、改革开放初期的躁动不安,以及市场经济浪潮下的价值撕裂。

九个女儿的人生轨迹,恰似九条支流,在时代的河道中奔涌、交汇、碰撞。

比如,剧中的七凤(朱媛媛饰)在北大荒插队时未婚先孕,带着身孕逃回听雨楼。母亲初老太为“家族脸面”要求其堕胎,但七凤选择逃离家庭,留住这一爱情的结晶,并在一次偶然的邂逅后,与屠夫杨为健(姜武饰)结合。孩子生下来后,最终被初老太接纳,回归听雨楼。这一情节既是七凤的“叛逆”与“回归”,同时也映射了计划经济向市场经济转型期个体意识的觉醒——传统伦理与个人自由的冲突,最终以亲情的包容达成和解。

比如,剧中的八凤(韩莺饰)投身商海却深陷集资骗局,逃出听雨楼,最终在外孤独跳楼致残,精神失常。残疾后的八凤回到听雨楼,姐妹们对她的受伤回归从疏离到和解。这些过程,展现了八凤的“疯狂”与“救赎”,也揭示了亲情的悖论:血缘的羁绊既可能因利益撕裂,也可能在绝境中成为救赎的纽带。初老太那句“她只是病了”的宽容,让亲情超越了道德审判。

比如,剧中的五凤(刘佳饰),作为街道人保组长,喜欢讲大道理,抓倒卖粮票的姐妹时毫不留情,却在家族的历次危机中成为凝聚力的核心和化解危机的中坚力量。她的角色体现了“世故”与“坚守”的人物特点,隐喻了改革开放初期权力与亲情的博弈——制度化的规则与人性化的情感如何共存。

家庭在此不仅是亲情的载体,更是时代的棱镜。初老太的九个女儿,各自背负着不同年代的精神烙印,却在听雨楼的屋檐下完成了对血缘的终极体认。

展开全文

《家有九凤》对亲情的刻画毫无粉饰,它既展露了血缘争夺中的自私与算计,也捕捉了绝境中的善意与觉醒。

1. 母爱的温暖、权威与智慧初老太的形象是传统母性的升华,她既有大家长的权威霸道,又有母亲的柔情包容,还有老人的阅历智慧。她给八年未归的七凤递上八个红包,用沉默的等待替代责备;她偷偷将钱藏在瓜子袋中塞给贫困的四凤,在三凤与五凤的一路争斗中,明知三凤胡搅蛮缠,也从不干涉,以“一碗水端不平”的智慧平衡子女的嫉妒与需求。这种“偏心”实则是资源有限性下的无奈妥协,却也暗含对弱者本能的庇护。剧中初老太临终前对女儿们的“公平分配”,既是母爱的终极觉醒,也是对人性弱点的深刻洞察。

在每个女儿遇到家庭、婚姻、生活上的危机时,她总会悄然出现,以自己对人情世故、生活哲理、世道人心的深刻把握,帮助他们进行化解。特别是在临终前,对九个女儿一一进行提点和交待,点明她们的缺点,提醒她们注意改进的方向,最终促进了大家庭的团结和凝聚力,充分体现了家庭、亲情对一个人成长道路、人生历程的重要指引和港湾作用。

2. 姐妹的竞争与共生三凤(刘莉莉饰)与八凤因倒卖粮票结怨,却在后者伤残后慷慨解囊;四凤(郑铮饰)一句“我捐20万”的承诺,让亲情在利益与道义的夹缝中迸发光芒。这些情节揭示了亲情的本质:它并非无瑕的乌托邦,而是在伤害与修复的循环中淬炼出的韧性。正如剧中台词所言:“亲姊热妹,打断骨头连着筋。”

3. 代际的冲突与和解七凤与杨为健的婚姻起初被家族鄙夷,却在患难中成为最稳固的情感纽带。九凤在读大学时谈恋爱并未婚先孕,虽与家庭的传统伦理相违背,但初老太最终都予以了接纳,并给予了呵护和支持。这些过程,暗喻了传统伦理与现代价值观的和解——亲情的力量不在于消灭差异,而在于包容差异。

《家有九凤》的叙事始终与时代共振。从知青返城到国企改制,从计划经济到市场经济,九个女儿的人生选择无不映射着社会的变迁。

作为长女,大凤(张英饰)承担着“家族长子”的责任,她的牺牲与压抑是集体主义时代的缩影。

七凤从北大荒到听雨楼,到考上大学,成为国家干部,这一路漂泊,象征着一代人在城乡二元结构中的身份困惑。她与屠夫的结合,既是生存策略,也是个体意识的觉醒。

八凤的商海沉浮,折射了市场经济初期草根创业的盲目与阵痛。她的悲剧不仅是个人命运的失控,更是时代转型期价值失序的隐喻。

时代的褶皱里,个体的命运被裹挟、被重塑,而亲情则成为抵御异化的最后堡垒。听雨楼的老宅在拆迁浪潮中岌岌可危,恰如传统家庭结构在现代化进程中的瓦解与重构。

《家有九凤》对当代家庭的启示,远超出其时代背景的局限。

1. 亲情的本质是“看见”而非“占有”初老太给四凤的瓜子、给七凤的红包、坚持大家庭对伤残的八凤必须亲自照顾,皆是对个体困境的“看见”。现代家庭需要的不是均等的爱,而是对差异的尊重。当五凤以权力压制姐妹时,亲情沦为控制的工具;而当四凤以共情援助八凤时,亲情升华为救赎的力量。

2. 家庭需要“有缝隙的爱”初老太的“偏心”实则是一种生存智慧——绝对公平的亲情不存在,但适度的偏私能维系动态平衡。现代家庭常因追求“平等”陷入内耗,却忽视了亲情的本质是“各尽所能,各取所需”。

3. 和解的前提是接纳人性的复杂八凤推倒母亲后的原谅、七凤婚姻的最终接纳,皆源于对人性弱点的体认。现代家庭冲突的根源,往往在于对“完美亲情”的执念。而《家有九凤》告诉我们:亲情的价值不在于无瑕,而在于裂痕中依然选择相拥。

《家有九凤》的结尾,初老太在病榻前看着女儿们争吵又和好,含笑离世。这一场景隐喻着中国式家庭的终极真相:亲情从未完美,却在岁月的打磨中愈发坚韧。它提醒我们:家庭不是乌托邦,而是人性的修道场;亲情的永恒性,不在于其形式的完整,而在于我们在时代的褶皱里始终选择相信、包容与修复。

正如剧中那座听雨楼,砖瓦或许斑驳,梁柱或许倾斜,但只要根基尚在,便永远是漂泊者归航的灯塔。

在个体主义盛行、家庭结构松散的今天,《家有九凤》的启示愈发珍贵:唯有在亲情的滋养中,我们才能在时代的浮沉里,找到生命的重量与归途。