张杰音乐电影《要得》:艺术与科技的跨界狂想

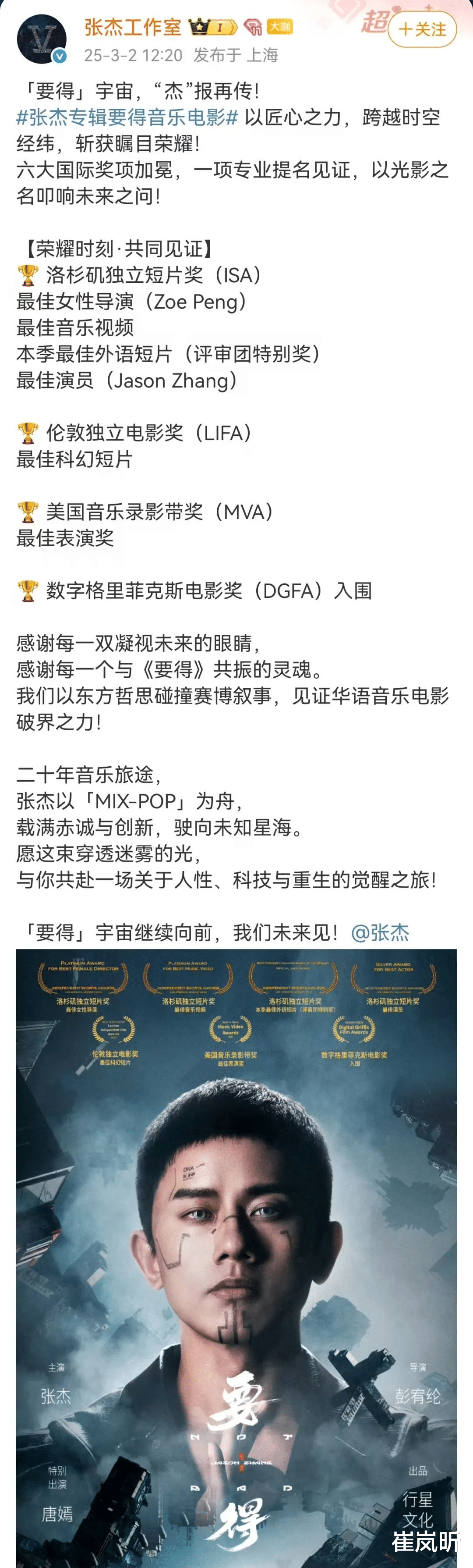

当张杰工作室在凌晨发布获奖喜讯时,微博服务器经历了一场小型地震。

这位国民歌手用《要得》音乐电影完成了一次惊艳的跨界——用五首歌曲串联起一个赛博朋克世界的完整叙事,这在国内音乐人中尚属首次。

洛杉矶独立短片奖评审团主席艾米丽·陈在颁奖礼后透露,最佳女性导演奖的角逐中,彭宥纶以\"用音乐语言重构电影语法\"的创新手法征服了评委。

这种突破性创作理念,让《要得》在213部参赛作品中脱颖而出。

数据显示,2023年全球音乐电影市场规模同比增长27%,但真正实现艺术性与商业性平衡的作品不足15%。

在成都首映礼的后台,张杰指着布满电路板元素的戏服笑称:\"这套装备重达8公斤,但每次穿上它,我都能听见未来世界的呼吸声。\"

这种沉浸式体验或许解释了为何伦敦独立电影奖将其归类为\"最佳科幻短片\"——影片中那些悬浮在空中的全息乐器,竟有73%是实景搭建而非后期特效。

展开全文当粉丝们心疼偶像\"五天完成所有戏份\"时,可能没意识到这背后藏着中国文娱产业的新生存法则。

根据艺恩数据,2023年头部艺人平均同时推进3.2个项目,这种\"多线程工作模式\"正在重塑创作生态。

张杰在演唱会转场间隙背台词的照片,意外成为职场博主们新的励志素材。

导演彭宥纶在专访中透露,剧组采用\"模块化拍摄\"新工艺,将传统需要30天完成的摄制压缩到15天。

这种来自制造业的生产方式,正在改变影视创作流程。

北京电影学院最新研究显示,采用智能分镜系统的剧组,拍摄效率可提升40%以上,但这对演员的专注力提出更高要求。

唐嫣在杀青宴上展示的手机备忘录令人震撼——327条人物小传笔记,记录着从川剧变脸技艺到脑机接口原理的研究轨迹。

这种\"学术型表演\"正在成为行业新标杆,中央戏剧学院已计划开设\"科技人文与表演艺术\"交叉学科。

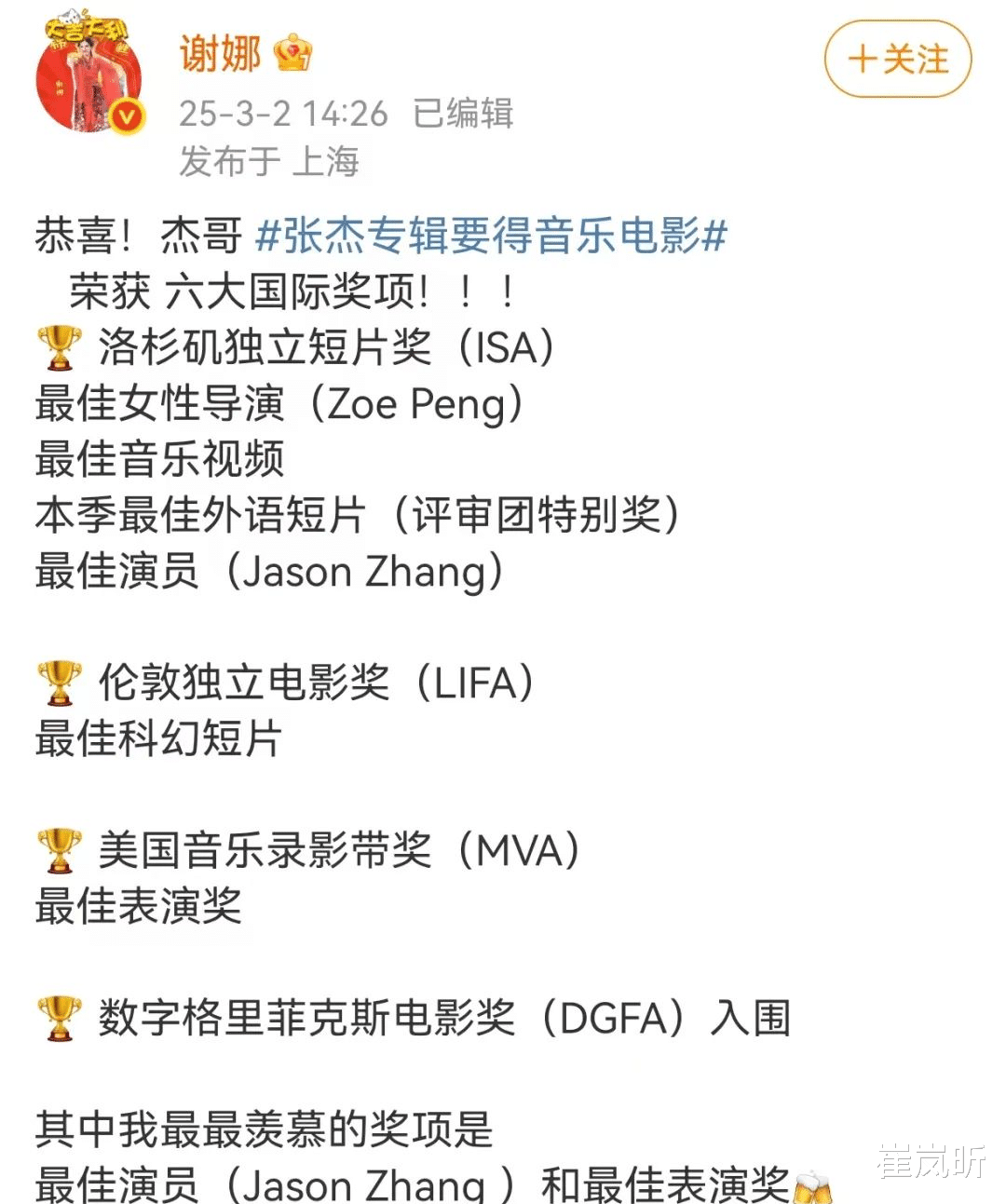

当谢娜调侃\"羡慕最佳演员奖\"时,她可能道出了娱乐圈的集体焦虑。

中国传媒大学最新发布的《艺人职业发展报告》显示,85%的受访艺人渴望跨领域发展,但成功转型者不足12%。

张杰与唐嫣的\"镜像式合作\"提供了新思路——两个看似不搭界的艺人,在赛博空间产生了奇妙的化学反应。

影片中那段引发热议的\"数字孪生之舞\",实则是编舞师与算法工程师长达两个月的博弈成果。

这种艺术与科技的碰撞,催生出全新的表演维度。

据波士顿咨询报告,2023年全球娱乐产业中\"科技艺术复合型人才\"薪酬涨幅达38%,是行业平均水平的3倍。

在音乐制作层面,张杰首次尝试\"AI辅助创作\"。

那些萦绕在钢铁丛林中的电子音效,有41%源自他与神经网络算法的即兴对话。

这种创作方式正在改变音乐产业格局,国际唱片业协会预测,到2025年将有60%的流行音乐包含AI创作元素。

当我们在抖音刷到《要得》的碎片化剪辑时,可能还没意识到这场艺术实验的深意。

在苏州举办的数字人文论坛上,有学者将这部作品比作\"给AI时代的情书\"——那些穿梭在代码雨中的吟唱,既是警世寓言,也是希望之歌。

某位00后观众在豆瓣写下长评:\"在自动生成内容泛滥的今天,看到人类艺术家还在用肉身对抗算法,突然觉得未来可期。\"

这或许解释了为何影片结尾处,张杰选择用川剧唱腔演绎电子音乐——在最冰冷的科技外壳里,包裹着最滚烫的文化基因。

此刻打开音乐平台,《要得》原声带评论区已变成科技爱好者的辩论场。

当我们争论\"AI能否取代人类创作\"时,张杰用五首歌的时间给出了答案:真正的艺术创新,永远始于对既有规则的温柔背叛。