胡军也救不活《北上》?爆是爆了,但网友的弃剧理由一致

《北上》自开播以来便以强劲的收视表现引发关注,首播当日收视峰值突破3.5%,稳居全国收视榜首。

这部由茅盾文学奖获奖作品改编的年代剧,集结了胡军、李乃文、萨日娜等实力派演员,并拥有《警察荣誉》编剧赵冬苓与《追风者》导演姚晓峰的黄金班底。

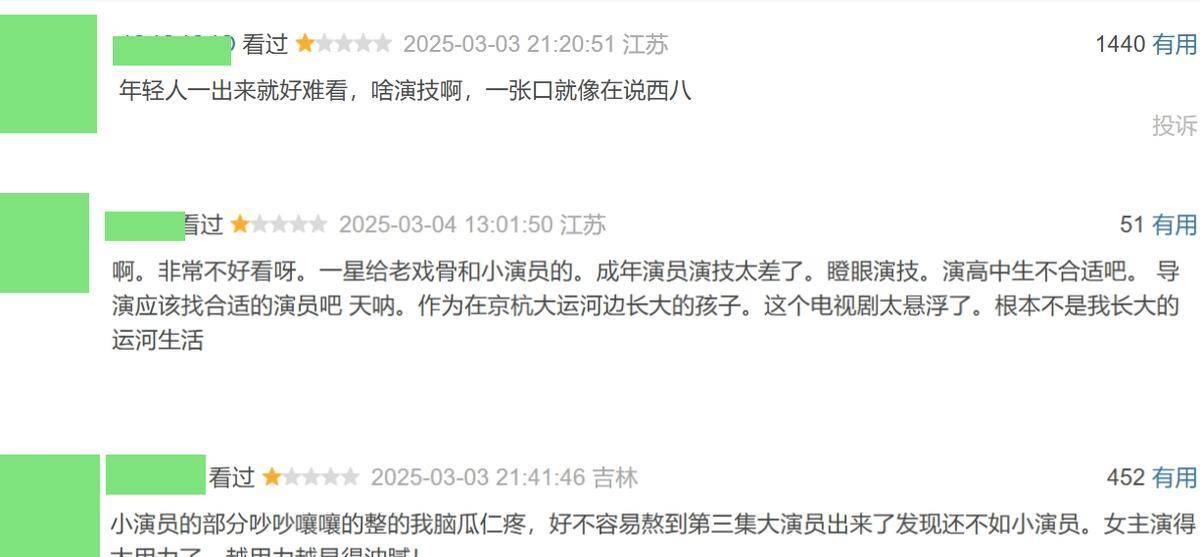

高收视背后却是观众铺天盖地的质疑声,“剧情割裂”“演技悬殊”“角色悬浮”等关键词频繁出现在社交平台的热评中。

一部被寄予厚望的央视开年大剧,为何陷入“口碑与收视倒挂”的困局?

作为一部以“大运河文化带建设”为背景的年代剧,《北上》试图通过六户人家的命运沉浮,展现运河兴衰与时代变迁的宏大主题。

前两集中,镜头在花街小院的家长里短、船工生计的艰难维系、高中生群体的校园生活之间频繁切换,甚至穿插着对运河历史的碎片化呈现。

这种多线并行的叙事方式本可营造出厚重的史诗感,却因缺乏有效的情节锚点,最终演变成“信息轰炸”。

展开全文马奶奶(萨日娜饰)操持家族生计的细节、周宴临(李乃文饰)餐馆的经营困境、谢天成(胡军饰)作为船队领袖的豪迈气概,本应是刻画人物弧光的绝佳素材,却在零散的场景切换中被稀释。

更令观众诟病的是,剧集试图将“运河文化传承”的命题强行植入日常生活场景——当高三学生谢望和(欧豪饰)在课堂上大谈“运河经济带创业计划”时,突兀的台词与角色年龄、阅历的严重错位,直接导致“价值输出”沦为“悬浮说教”。

相较于《人世间》通过周家兄妹的成长轨迹自然折射时代变迁,《北上》的叙事呈现出明显的“主题先行”缺陷。

剧中角色常为推进某个概念性命题而行动,例如马思艺(刘恒甫饰)对生母态度的180度转变——从被遗弃的怨恨陡然转为“卖血筹钱”的奉献——这种缺乏情感铺垫的转折,不仅削弱了人物动机的合理性,更暴露了剧本对人性复杂性的简化处理。

在表演层面,《北上》呈现出“冰火两重天”的极端反差。

以胡军、李乃文、萨日娜为代表的中年演员群体,凭借扎实的表演功底为剧集注入了难得的真实感。

胡军饰演的谢天成身着褪色工装、手持老式茶缸,举手投足间将运河船工的粗粝与豪爽刻画得入木三分;萨日娜在菜市场讨价还价的戏份中,一个拍腿叹气的动作便勾勒出市井妇女的精明与辛酸。

这些细节处理使得配角形象鲜活立体,与运河沿岸的生活图景浑然天成。

当镜头转向青年主演群体时,表演质感的断裂令人愕然。

32岁的欧豪以深法令纹与眼尾纹出演高中生,即便通过滤镜柔化与运动校服加持,仍难掩“年龄穿帮”的违和感。

更致命的是,其表演始终停留在“皱眉抿嘴”的程式化表达,难以传递角色应有的青春莽撞。

在谢望和阐述创业构想的重头戏中,欧豪僵硬的面部表情与刻意压低的声线,反而将热血少年演绎成故作深沉的“中年创业者”。

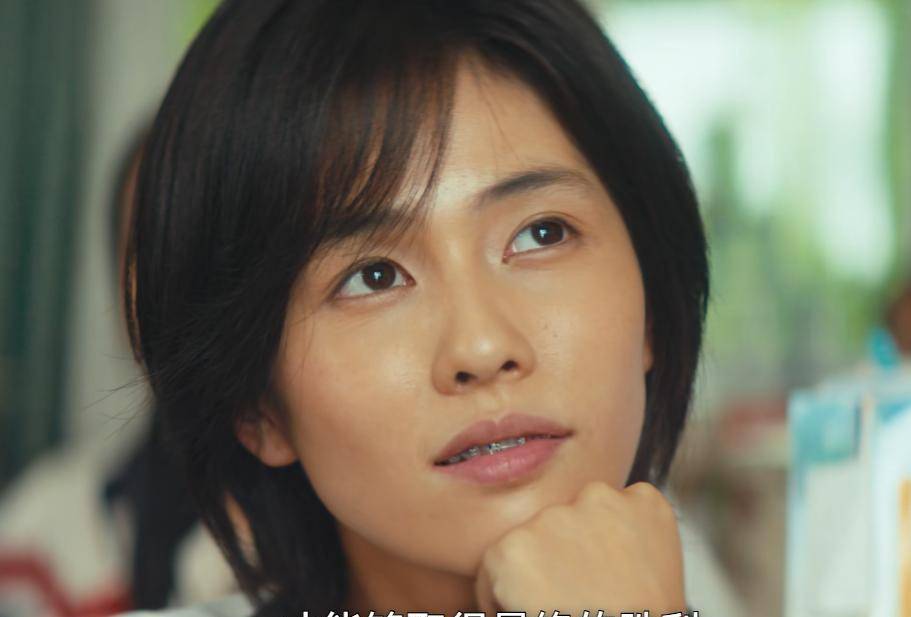

女主角夏凤华(白鹿饰)的塑造则陷入“刻板印象陷阱”。

为突出“假小子”特质,剧组刻意采用暗沉粉底、凌乱发型与钢牙套设计,却忽略了角色内在的性格层次。

白鹿在表现角色活泼一面时频繁使用瞪眼、噘嘴等夸张表情,导致表演流于表面化。

在与小夏凤华(李洛伊饰)的对比镜头中,成年演员的灵气反被小演员的自然演绎压制——后者通过眼神闪烁与嘴角微颤,便精准传递出少女面对家庭变故的忐忑与倔强。

作为央视重点打造的年代剧,《北上》在服化道层面展现出工业化制作的精良水准:斑驳的青石板路、褪色的搪瓷脸盆、老式二八自行车等细节,成功复刻了20世纪末的运河市井风貌。

但在视觉语言与叙事节奏上,剧集却透露出明显的“类型混搭焦虑”。

前两集通过手持摄影与自然光效营造的纪实感,在青年主角登场后陡然转向偶像剧式的柔光滤镜与特写运镜。

夏凤华(白鹿饰)在厨房偷吃红烧肉的特写镜头中,逆光勾勒的面部轮廓与刻意放缓的咀嚼动作,与其“钢牙妹”的造型设定产生强烈冲突。

这种美学分裂在谢望和(欧豪饰)的创业线中更为显著——当角色身着校服在运河边奔跑时,升格镜头与抒情配乐的使用,瞬间将观众从年代剧现场拖入青春偶像剧的语境。

剧集对“年轻观众审美偏好”的过度迎合,还体现在对冲突场景的戏剧化处理上。

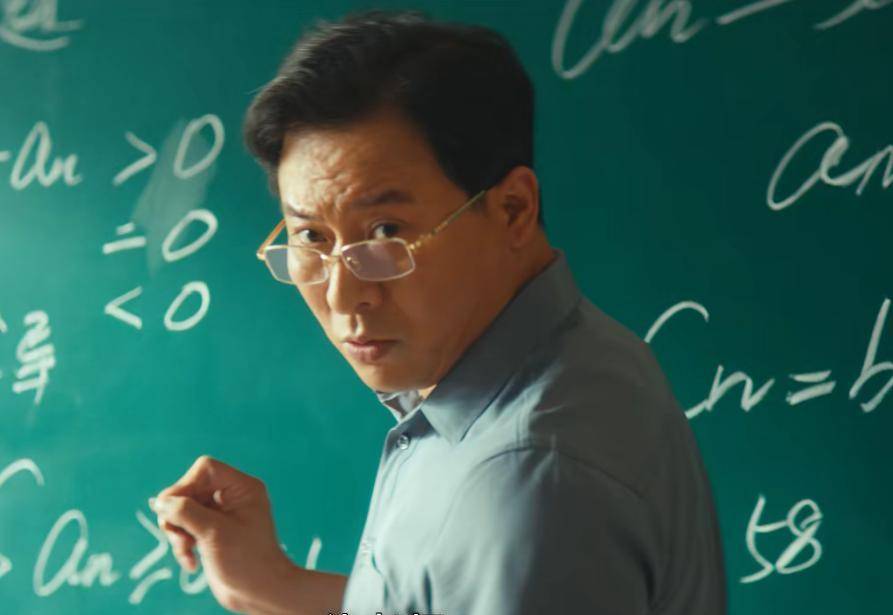

学生群体与班主任关于“读书无用论”的辩论戏码,本可深入探讨教育改革与社会转型的深层命题,却因台词中充斥“流量经济”“互联网 ”等超前概念,沦为脱离时代背景的“成功学演讲”。

当镜头反复切至学生们的集体欢呼与老师若有所思的表情时,本应厚重的年代叙事彻底滑向悬浮的职场励志剧模式。

《北上》的口碑争议,本质上暴露了严肃文学影视化改编的深层矛盾。

原著小说通过多重视角编织的运河史诗,在影视转化过程中遭遇了“载体特性”与“市场诉求”的双重挤压。

为满足电视剧的强情节需求,编剧不得不对庞杂的人物关系与时间跨度进行压缩重组,导致叙事密度的失衡。

制作方对“流量演员”的依赖则加剧了这种创作困境。

选择欧豪、白鹿等具备市场号召力的青年演员,本意是吸引年轻观众关注运河文化,却因演员与角色的适配度不足,反而放大了表演短板。

反观《山海情》中黄轩、热依扎等演员通过方言学习、形体训练实现的“去明星化”转型,《北上》的青年主演显然缺乏足够的创作诚意。

“一部剧的崩坏,从来不是单一环节的失误。”

《北上》的案例警示从业者:当文学深度、表演质感与工业标准无法形成合力时,再豪华的班底与再宏大的命题,都难以支撑起一部真正的时代佳作。

对于仍在更新中的剧集而言,能否在后半程通过紧凑的情节推进与角色成长挽回颓势,或许将成为检验主创功力的最终考题。