1979年,于洋想拍中国版《追捕》,为何赵联辞演,李仁堂很遗憾?

1978年,一部小日子电影让中国观众大开眼界。

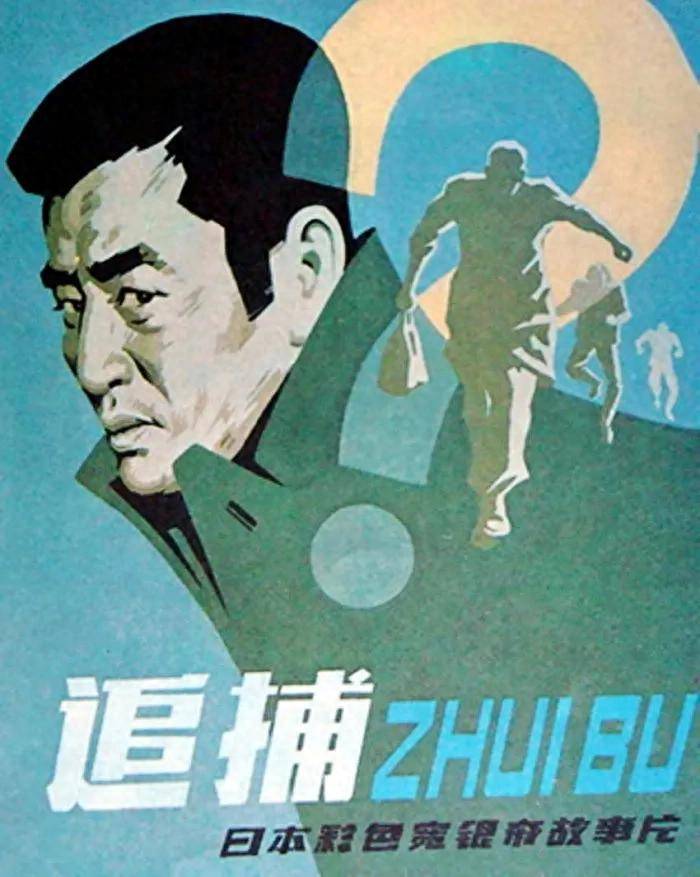

这部电影,就是由高仓健所主演的?《追捕》。

这部影片依靠紧张的剧情、险象环生的设置以及男女主人公之间大胆炽烈的爱情,而一时一票难求。

有道是外行看热闹,内行看门道。

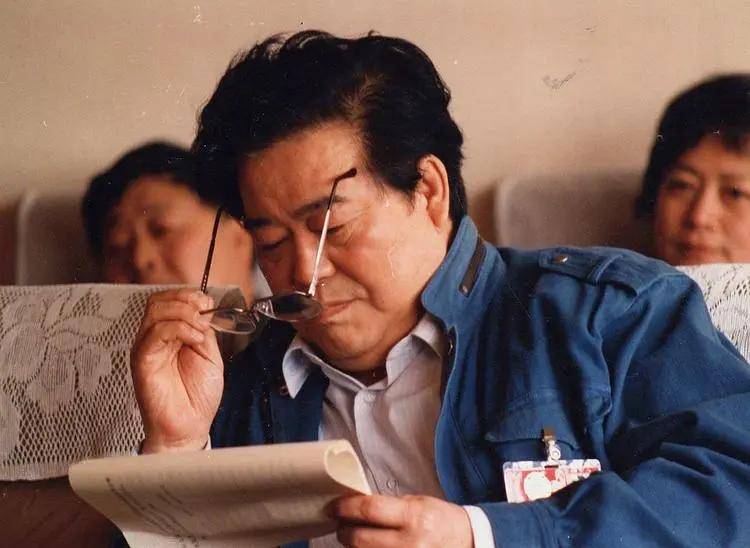

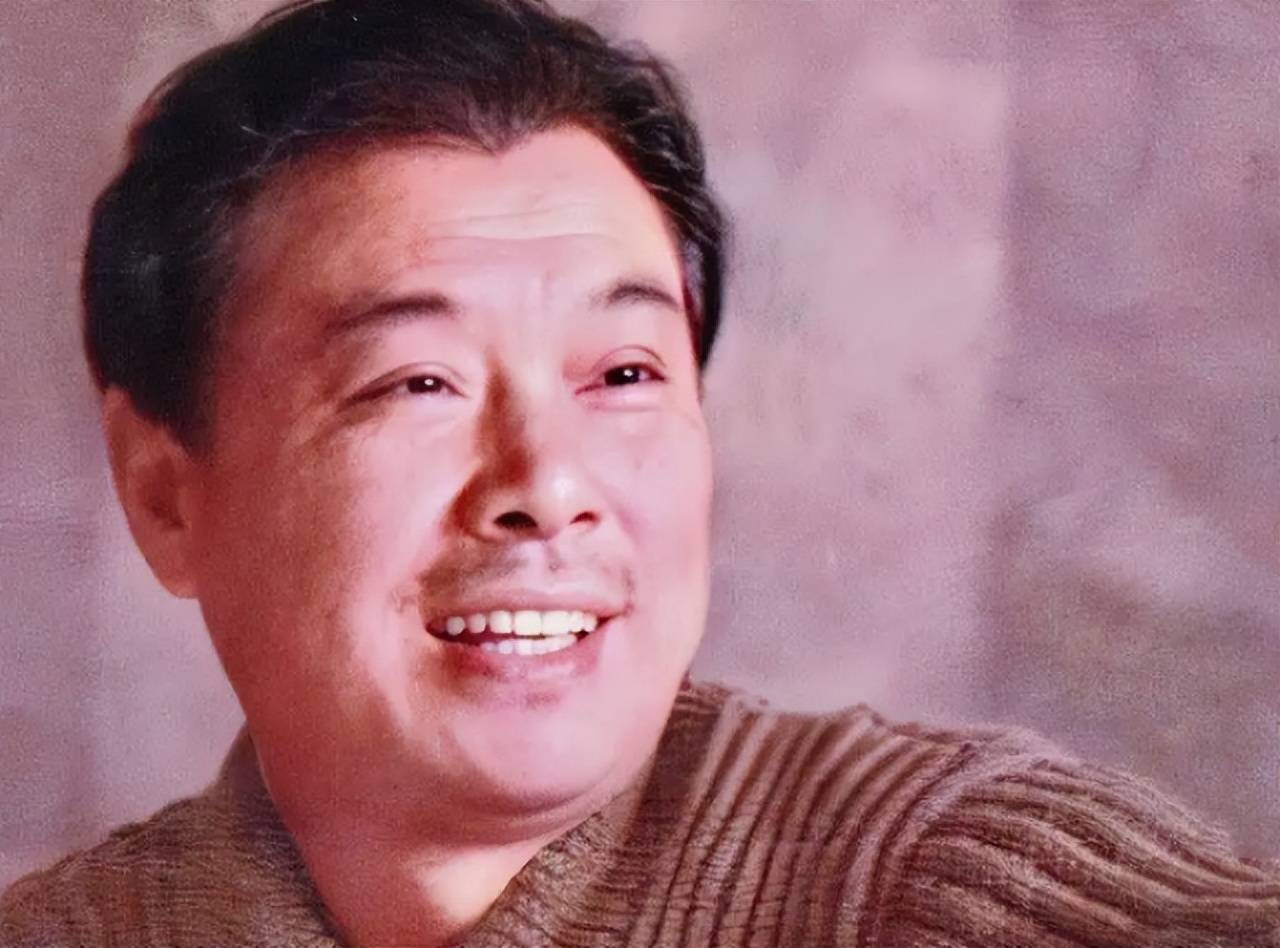

观众们对一部外国电影如此感兴趣,一定有它的道理存在。身为北京电影制片厂演员和导演的于洋,就有了自己的思考和琢磨。

他找出,《追捕》之因此这么火爆,是因为它满足了市场对惊险武术片的需求和喜好。

于是他想,既然小日子人能拍,那我们中国电影人为什么就不能拍呢?

因此他就打定主意,想拍一部能够媲美《追捕》的中国电影。

但他没想到,这个计划,实施起来,还挺难的。

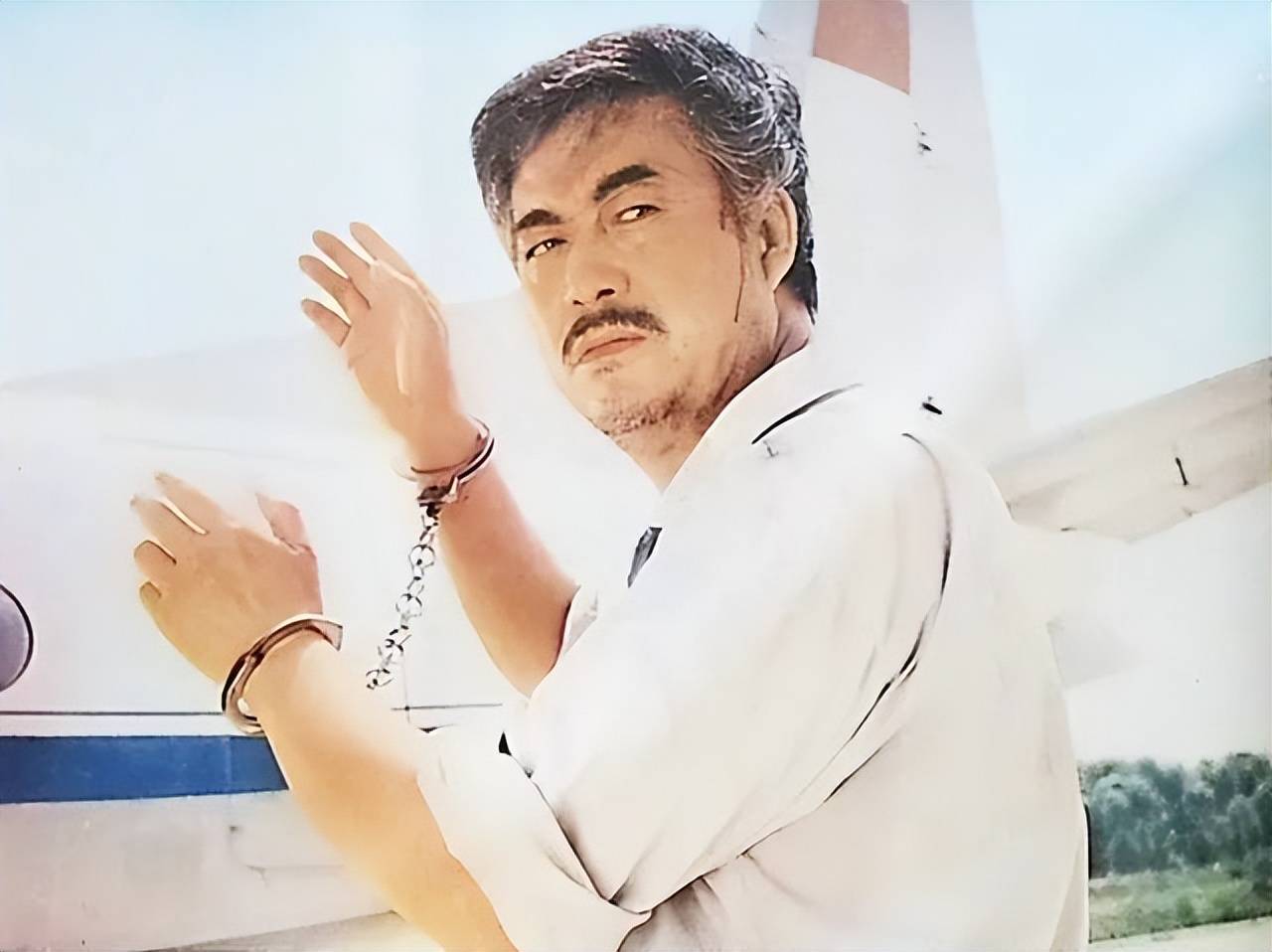

展开全文1979年年底,于洋的儿子于晓阳,给他推荐了一个剧本,是一个名叫纪明的年轻编剧创作的《戴手铐的人》。

于洋看过之后,爱不释手,就赶紧找来自己的夫人杨静,一块商量。

于洋这个人是有名的爱妻模范,他的所有创作都希望得到妻子的支持。尤其是当他们的一双儿女都长大成人之后,于洋就更希望妻子能参与到电影的创作中来。

当时两人其实已经在搭建《大海在呼唤》这部电影的班底了,杨静的意思是一鼓作气将电影拍出来。但于洋实在太爱《戴手铐的人》的故事,不想放手。于是杨静就想出一个折中的办法来,自己继续完善《大海在呼唤》的剧本,而让于洋放开手脚去创作《戴手铐的人》。

于洋将自己想拍一部中国版《追捕》的想法,向北影厂厂长汪洋做了汇报。立即得到了汪洋的大力支持。并且为了保证影片质量,厂里派出了分管剧本的总负责人马林,参与到剧本的创作中。这无疑是如虎添翼。

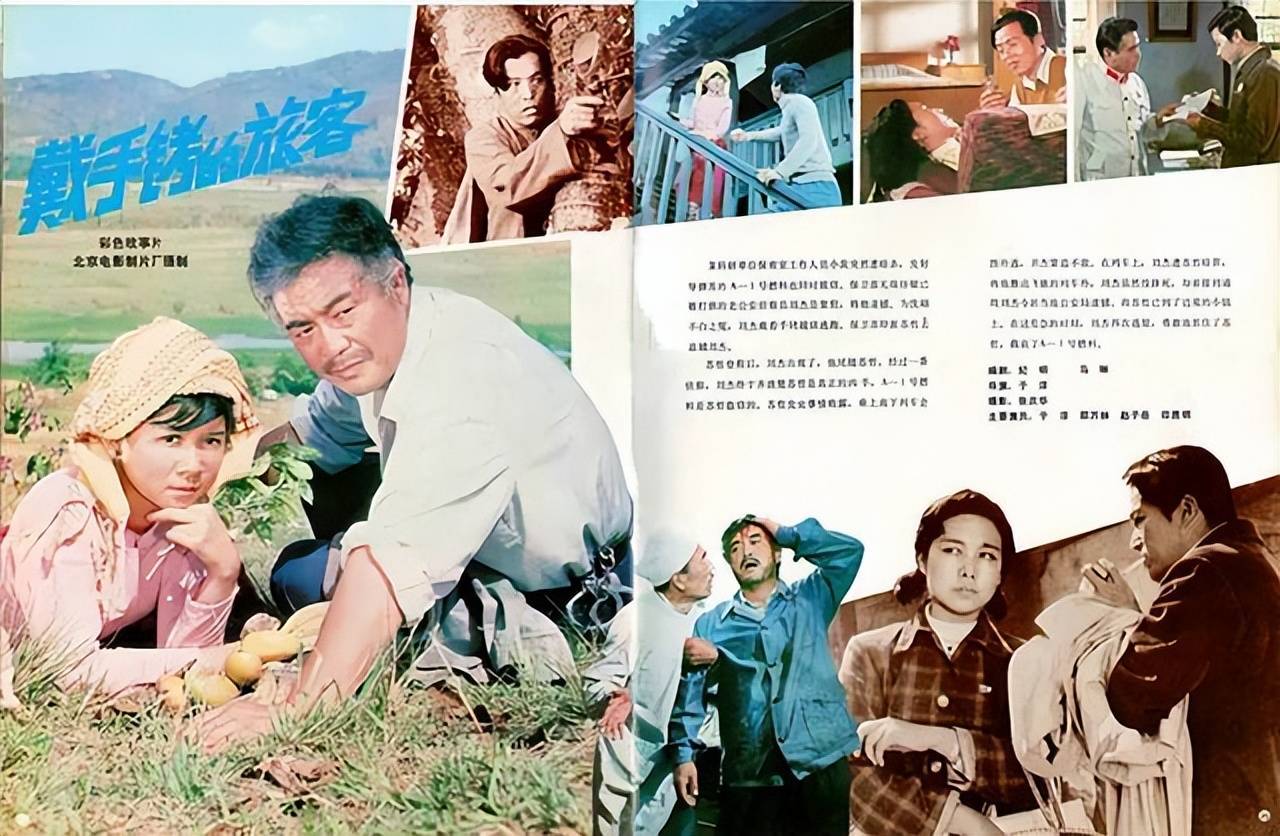

改名为《戴手铐的旅客》的剧本出炉后,于洋又进一步做了一些修改,加强了悬念效果的营造,也增加了许多武术戏的成份,使其更受影迷喜爱。

虽然当时并没有商业片这一提法,但我们从于洋创作之初的想法,以及到影片拍摄完成后放映的效果来看,《戴手铐的旅客》都无疑是一部相当成功的商业片。

当于洋拿着《戴手铐的旅客》的剧本向大家分发的时候,他难以抑制心中的激动。因为可以预见,一部卖座又好看的中国电影,即将诞生。

可谁想到刚进入选演员阶段,就受阻了呢。

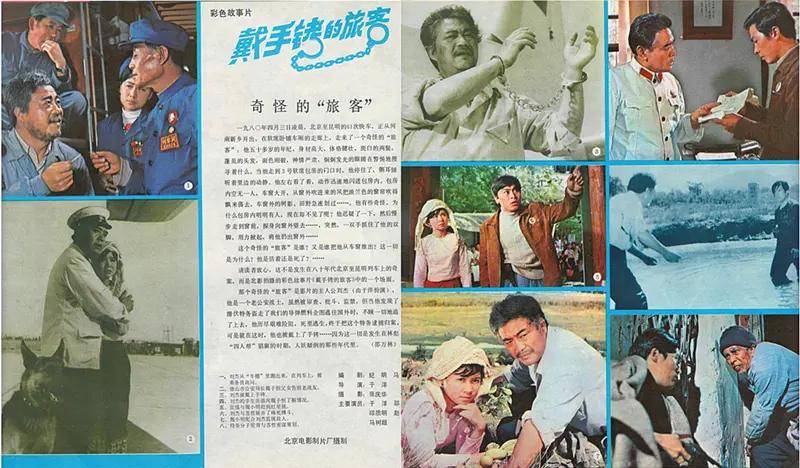

《戴手铐的旅客》这部电影讲的是,真实年代,我国某科研单位的一名研究人员突然遭到谋杀,导弹燃料的研究成功也被盗取,而原本参与调查该案件的老公安侦察员刘杰却被当作嫌疑犯遭到追捕。于是一场与时间赛跑、寻求真相的正邪之争,就在我们眼前展开了。

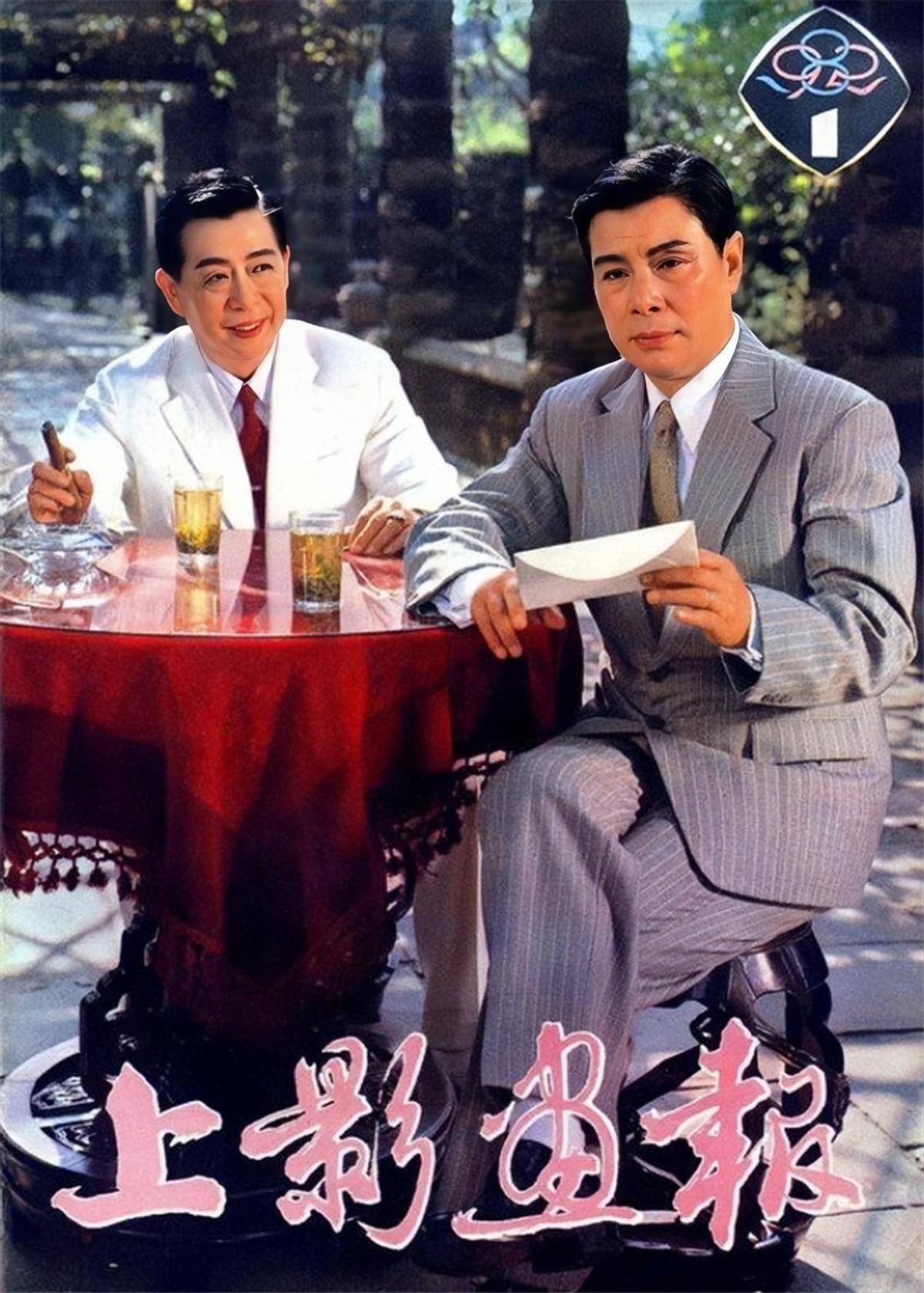

在于洋的设想中,片中男主角刘杰的扮演者,应当拥有成熟的面孔、沉稳的气质以及眉宇之间的凛然正气。因此他首先想到的,就是自己在北影厂的好朋友赵联。

在这之前,于洋和赵联,已经有过好几次合作。尤其是1958年,两人共同进入李恩杰执导的《飞越天险》剧组,分饰男一号赵忠凯,和男二号张启良。两人在剧中是战友,在戏外也是无话不谈的好兄弟。

于洋对赵联的演技和创造态度都相当欣赏,特别对他在《自由后来人》中所扮演的李玉和、在《海霞》中所扮演的方指导员等角色赞不绝口。

因此当于洋和妻子杨静筹拍电影《大海在呼唤》时,就已经想好让赵联在片中饰演金根一角。而当于洋对《戴手铐的人》情有独钟时,他又想到让赵联来饰演刘杰一角。

他相信赵联能交给自己一份满意的答卷。

但赵联在看过剧本又听过于洋的创作构思后,相当坦诚地向于洋表达了谢意。他对刘杰充满了强烈的创作冲动,由他来饰演,应当会成为自己演艺生涯中又一个具有代表性的人物。但他有一个情况,却不得不认真对待,那就是他的身体健康,不允许他参演太过激烈的打斗戏。

因为赵联患有严重的心脏病。1963年上影厂拍摄《金沙江畔》,原定男主角金明就是由他来扮演,但到了外景地才找出,他难以适应高原反应。于是剧组只好赶紧让已经调到峨影厂的冯喆来进行救场。

而在即将开拍的《戴手铐的旅客》中,于洋为了增添可看性,因此安排了多场武术戏,而且还要着重表现出刘杰的老当益壮,作为演员的赵联自然场场都得亲自上阵。这就让赵联感觉到了巨大的压力。

他不为自己的身体着想,也得为剧组的进度考虑,万一自己的身体吃不消拖了剧组的后腿,那可怎么能行呢?

于是赵联就向于洋推荐了自己的老搭档印质明。

赵联和印质明是在电影局电影学校表演系读书时的同学,两人毕业后一同出道,并且接连在《虎穴追踪》、《国庆十点钟》等多部电影中进行合作,有赵联离不开印质明,印质明也离不开赵联之称。

其实,于洋和印质明,也是好朋友,两人早在1957年,就曾在电影《生活的浪花》中有过合作。因此赵联一提印质明,于洋也就马上同意了。

如果由印质明出演男主角刘杰,也是一个不错的选择。

可是印质明看过剧本后,却对剧中的男二号——刘杰的老战友魏子恒更有兴趣。于是就对于洋说,如果要演,就演魏子恒。

这又给于洋出了道难题。

为啥呢?

因为于洋已经将魏子恒这个角色,许诺给了新晋百花奖影帝李仁堂了。

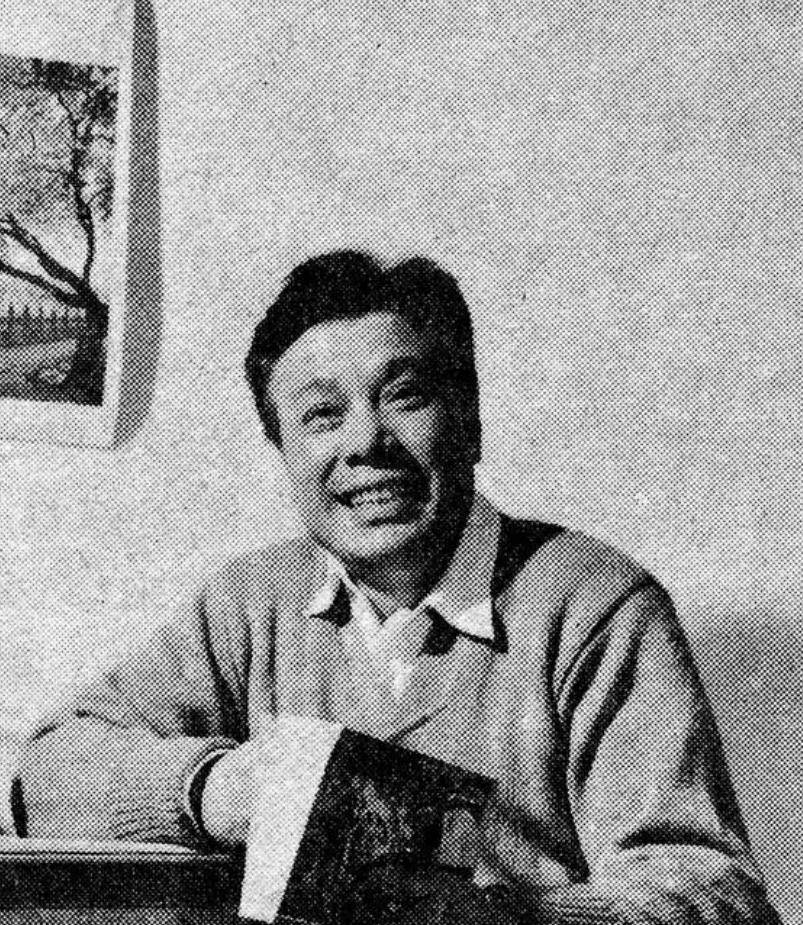

话说当时李仁堂依靠在《泪痕》中出演朱克实,而获得了无数观众的青睐,在第三届大众电影百花奖举办的过程中,大家都把宝贵的选票投给了他,使他一举成为万众瞩目的明星,风头无双。这也预示着他具有强大的票房号召力。

而当时李仁堂刚好从承德话剧团调往北影厂,于是于洋就邀请他参演自己执导的《戴手铐的旅客》。以李仁堂的形象和气质,由他出演微山市公安局局长魏子恒,也算极为吻合。

可谁知印质明也对这个角色情有独钟。

这就让于洋有点左右为难了。

因为有一说一,由印质明出演魏子恒,显然更有观众缘——他向来有银幕公安专业户之称,由他在《虎穴追踪》、《国庆十点钟》、《铁道卫士》中所扮演的公安人员形象,极为深入人心。可于洋事先又已经定下了李仁堂,板上钉钉的事情,又怎好轻易改变呢。

可正当于洋一筹莫展之际,李仁堂倒主动找上门来,打算辞演魏子恒了。

原来李仁堂又接到了上影厂《子夜》剧组的邀请,希望他能出演男主角吴荪甫。李仁堂一听,心里甭提有多高兴了。因为自打他从影以来,他所扮演的,基本上都是政工干部的形象,他很想改变戏路,以展示自己作为演员驾驭不同角色的能力。因此在《戴手铐的旅客》和《子夜》这两部戏中,他毫不犹豫地接受了《子夜》。

而李仁堂的改弦易辙,倒解决了于洋遇到的问题,印质明和李仁堂都皆大欢喜。

可事实上,他们非常后所出演的效果,却截然不同。

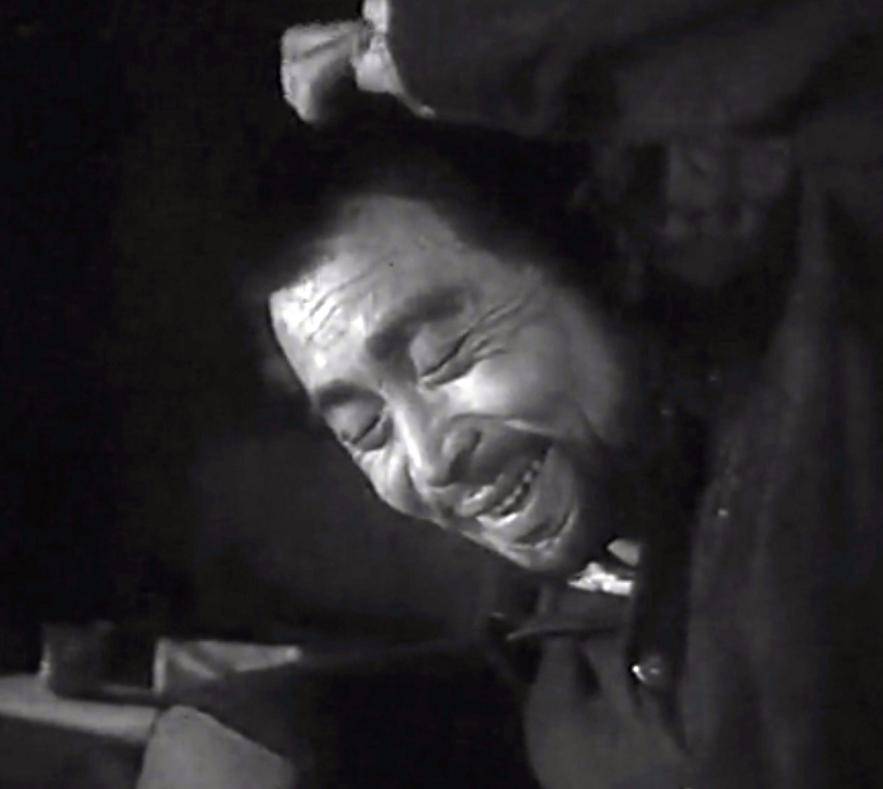

印质明扮演魏子恒可以说是轻车熟路,因此他的表演不出意外地获得了大家的认可。

然而李仁堂就没有那么好运了。

因为一次选择的失误,他遭到了观众的无情吐槽。

事实上,他在进入《子夜》剧组后不久,就体会到了一种尴尬的处境。因为吴荪甫这个角色,的确很不适合他。当他在上影厂那一大帮老戏骨的众目睽睽之下,穿上吴荪甫的西服却怎么看怎么像是乡下来的土老帽时,他自己都感觉到极为的别扭。

因此有生以来第一次,李仁堂在拍戏时自信心全无,同场演员的议论更让他无所适从。因此他在拍摄现场很上火,不停地上厕所。而影片上映后,观众也对他的表演,感到相当不满意。

这次经历让李仁堂知道再好的演员也有局限性,因此他又回到了自己所熟悉的戏路,他在《焦裕禄》、《被告山杠爷》等电影中,再次展现了他的雄厚实力,成为了金鸡百花奖双料影帝。

这边再说回《戴手铐的旅客》这部戏,原定出演男一号的印质明非常终出演了男二号,那么男主角刘杰,该由谁来扮演呢?

印质明就对于洋说,为啥你不试试呢?

于洋从一开始就没想过自导自演。

而且那会儿也不兴自导自演。

大家看于洋执导的《万里征途》,就是达式常主演的。而《戴手铐的旅客》呢,非常开始他也希望赵联或者是印质明担任主演。

而印质明的话,让他茅塞顿开。可当时他又刚做完一些小手术,他担心自己的身体吃不消,印质明就说,有咱们这一帮大老哥们在,你怕啥?

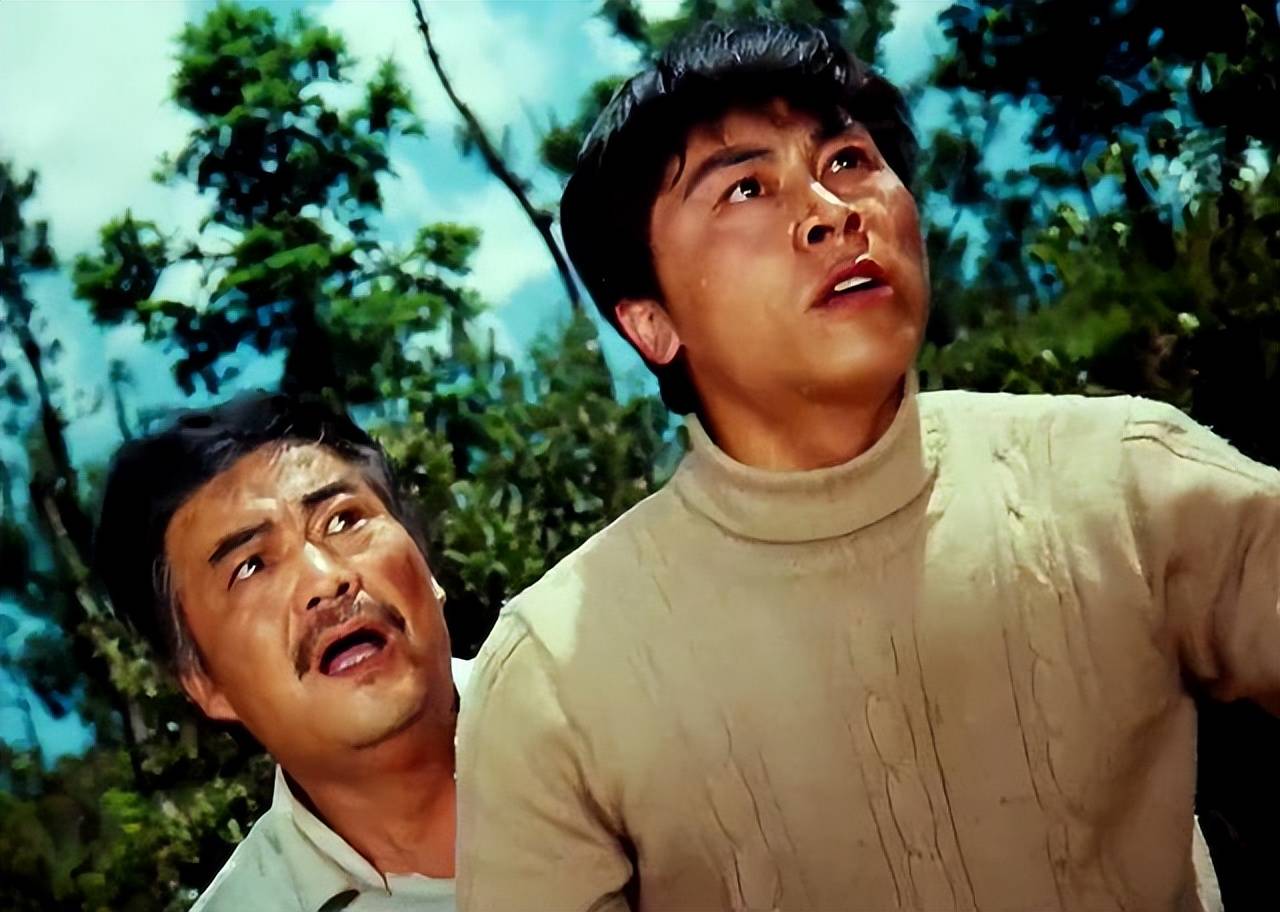

印质明这里所说的一帮老哥们,指的是赵子岳、里坡、葛存壮、邵万林等这一大帮人。他们都与于洋结下过深厚的创作友谊,又都被于洋召集到了《戴手铐的旅客》剧组当中,算是给于洋增添了底气。

因此在大家的帮助下,于洋亲自上阵,大显身手,成功扮演了赤胆忠心的刘杰一角。

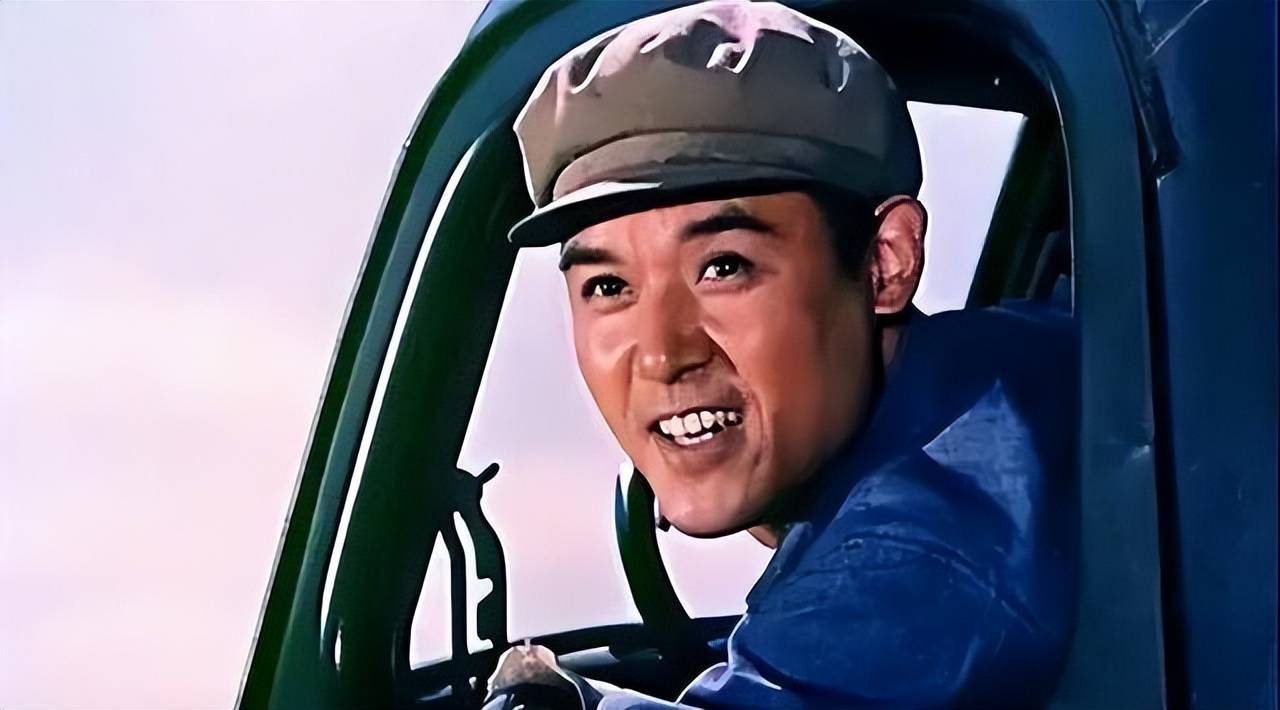

于洋不仅自己粉墨登场,而且让自己的徒弟也加入到了演出的阵容。

他的徒弟,就是马树超。

马树超当时没有什么表演经验,对于大家来说,他就像一张白纸。但于洋却看中了他的可塑性,以及他有武功底子这一点,将戏份较重的张强一角,交给他来饰演。

当然,于洋还有一个想法,那就是让马树超担任剧组的武打设计。结果,马树超的特长在《戴手铐的旅客》中得到了充分的发挥,他演文戏还稍显稚嫩,但演起武戏来却身手不凡,令人过目难忘。

《戴手铐的旅客》原本是一部典型的男人戏,北影厂领导觉得应当在其中增加一个女性角色,于是于洋想来想去,就将魏子恒的儿子魏小明,改成了女扮男装。演员原本也不是蔡明,而是另外一位长相帅气的男演员。后来于洋在厂里看到蔡明,找出《海霞》中的小海霞早已经长大,而且一双大眼睛炯炯有神,于是就将魏小明一角,交给了她。

我记得当初看《戴手铐的旅客》这部电影时,蔡明的表演曾给我们留下过很深的印象,尤其是在火车上和于洋的对手戏,令人看着相当过瘾。

而反派的表演更加活灵活现。

特别值得一提的是邵万林,他在电影中充分展现了自己精湛的演技,将苏哲这个隐藏多年的特务刻画得入木三分。

还有扮演王莉的高菊梅,也浮漾了惟妙惟肖的表演。于洋仿照自己主演过的《英雄虎胆》中跳伦巴舞的经典桥段,也在《戴手铐的旅客》中设置了王莉跳舞的场景,结果高菊梅完成得很好。

1980年,电影《戴手铐的旅客》拍完上映后,受到了广大观众的大多数欢迎,也收获了良好票房。于洋想拍一部可以与《追捕》相媲美影片的心愿,基本得以实现。《戴手铐的旅客》不仅充满了商业片所具有的惊险、悬念、离奇等要素,而且还相当成功地展现了人物的性格与命运,较好地现实了票房和口碑双赢。

此外,通过这部电影,一首动人的插曲也不胫而走,那就是《驼铃》。

可是大家有所不知的,于洋启用王立平来担任影片的作曲,也是冒险之举。因为在这之前,王立平只是为一些纪录片担任过作曲,不过已经展现出了过人的才华。于洋觉得王立平已呈飞天之势,他只是缺少一个契机而已。而《戴手铐的旅客》中的《驼铃》这首歌,就为王立平插上了腾飞的翅膀。

在这之后,王立平为众多影视剧创作了经典音乐。但他无法忘记,是于洋为他打开了一扇更为宽阔的音乐创作之门。

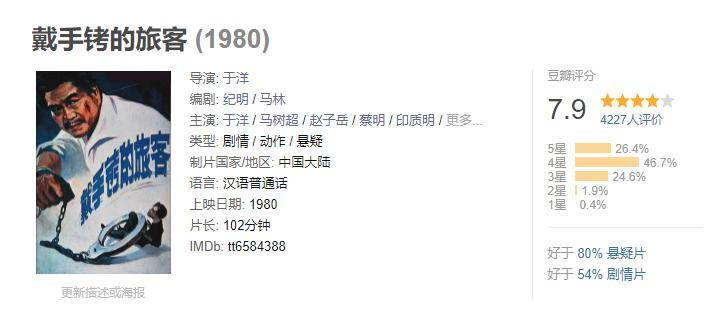

如今,哪怕45年的时间过去了,《戴手铐的旅客》这部电影在豆瓣上的评分依然是7.9分。有不少于70%的影迷为其打出了四星和五星的好评。可见它的经得起时间考验的。

于洋、印质明、赵子岳等老戏骨,再次通过这部影片步入观众视线,开启了他们演艺事业的第二春。

不过遗憾也是有的,比如李仁堂。我想如果李仁堂当初接演《戴手铐的旅客》中的魏子恒一角的话,也许他就不会收到那么多人的质疑了。毕竟这个角色比吴荪甫,更加适合他。

不过如果是这样的话,却又会错过印质明版的魏子恒。因此,不管怎么说,电影都是遗憾的艺术,但同时,一切又都是非常好的安排。