《肖申克的救赎》:黑暗中的希望之光

《肖申克的救赎》(The Shawshank Redemption)这部 1994 年上映的经典影片,犹如一座不朽的电影丰碑,在影史上熠熠生辉,至今仍被无数影迷奉为圭臬。它由弗兰克・德拉邦特(Frank Darabont)执导,改编自斯蒂芬・金(Stephen King)的同名小说,凭借深刻的主题、精彩的剧情和演员们的出色演绎,触动着一代又一代观众的心灵。

剧情回顾:一场震撼人心的自我救赎

故事的主角安迪・杜弗伦(Andy Dufresne),原本是一位事业有成的银行家,却因被误判杀害妻子及其情人,蒙冤入狱,开始了在肖申克监狱漫长的服刑生涯。初入监狱,安迪遭受着其他囚犯的欺辱,但他凭借着坚定的意志和过人的智慧,逐渐在狱中站稳脚跟。他利用自己的金融知识,帮助监狱长诺顿(Warden Norton)洗黑钱,同时也为狱友们争取到了一些权益,比如扩建图书馆、举办职业培训等。然而,安迪从未放弃对自由的渴望,在长达 19 年的时间里,他在牢房的墙壁后秘密挖掘地道,最终在一个风雨交加的夜晚,通过这条地道成功越狱,重获新生。安迪的好友艾利斯・“瑞德”・瑞丁(Ellis Boyd “Red” Redding),因多次假释申请被拒,早已习惯了监狱的生活,变得对自由充满恐惧。但在安迪的影响下,瑞德重新燃起对生活的希望,最终在安迪的帮助下,成功假释出狱,并在墨西哥的海滨小镇与安迪重逢。

深刻主题:希望、自由与体制化的探讨

希望(Hope)是贯穿整部影片的核心主题。安迪在监狱中受尽磨难,却始终怀揣着对自由的希望,这份希望成为他坚持下去的动力源泉。他在给瑞德的信中写道:“希望是美好的,也许是人间至善,而美好的事物永不消逝。” 在黑暗压抑的肖申克监狱,希望如同星星之火,照亮了安迪和狱友们前行的道路。与之紧密相连的是自由(Freedom),安迪对自由的追求从未停止,他的越狱行动象征着对自由的勇敢抗争。影片也通过安迪的经历,引发观众对自由的深刻思考:自由不仅仅是身体的解脱,更是心灵的救赎。同时,影片对体制化(Institutionalization)现象进行了深刻剖析。老布(Brooks Hatlen)在监狱中度过了大半辈子,出狱后却无法适应外面的世界,最终选择自杀。这一情节生动地展现了体制化对人的思想和行为的束缚,提醒人们警惕环境对自我的同化。

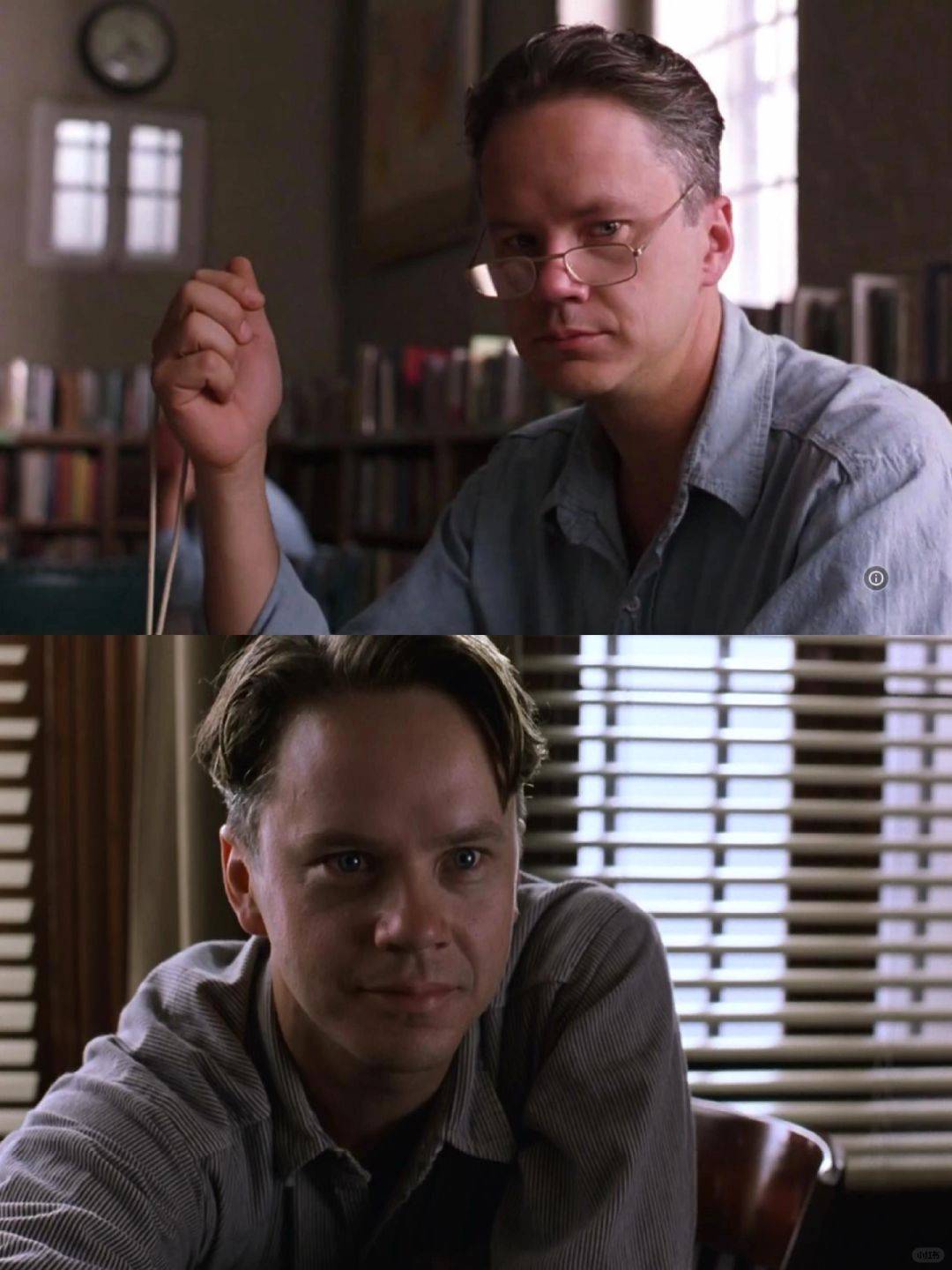

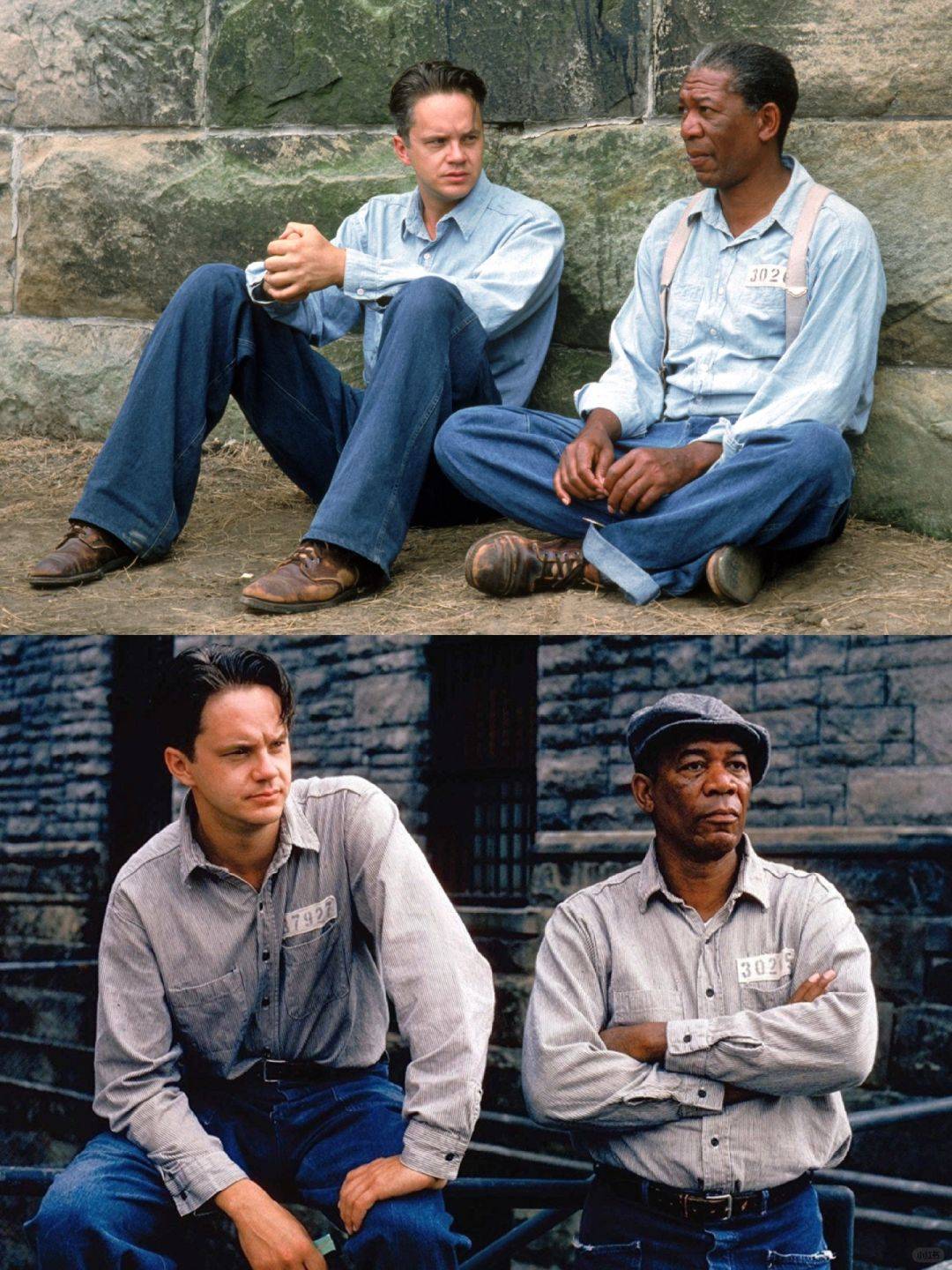

角色魅力:安迪与瑞德的人物塑造

安迪这一角色之所以深入人心,在于他的坚韧、智慧和善良。面对冤屈,他没有自暴自弃,而是默默谋划着越狱计划,展现出非凡的毅力和勇气。在狱中,他用自己的力量帮助狱友改善生活条件,让大家感受到人性的温暖。蒂姆・罗宾斯(Tim Robbins)对安迪的演绎细腻而真实,将安迪内心的复杂情感完美呈现。瑞德作为影片的叙述者,是安迪在狱中最亲密的朋友。摩根・弗里曼(Morgan Freeman)凭借其独特的嗓音和精湛的演技,赋予瑞德沉稳、睿智且略带沧桑的形象。瑞德从最初对安迪的怀疑,到后来被安迪的人格魅力所折服,两人之间深厚的友谊成为影片的一大亮点。

经典场景:震撼心灵的荧幕瞬间

影片中有许多令人难忘的经典场景。安迪在广播室播放《费加罗的婚礼》(Le Nozze di Figaro)这一幕堪称神来之笔。悠扬的音乐在监狱上空回荡,那一刻,所有囚犯都停下手中的活,沉浸在这美妙的旋律中,仿佛忘却了身处监狱的痛苦。安迪脸上露出的微笑,仿佛在告诉人们,即使身处最黑暗的角落,也不能放弃对美好的向往。另一个经典场景是安迪花了 19 年时间,用一把小小的鹤嘴锄挖出了通往自由的地道。当安迪爬过五百码恶臭的污水管道,在雨中张开双臂拥抱自由时,观众们无不为之动容。

《肖申克的救赎》不仅仅是一部电影,更是一部关于人生、希望和自由的启示录。它让我们明白,无论生活多么艰难,只要心中有希望,就一定能找到属于自己的光明。