他的逝去,带走了90后的大半个青春!

2025年2月21日,看似平静的一天,却被一条条热搜词所打破,一个看似已经很陌生,但细想一下却又如此熟悉的一个名字频频出现在我们眼前---“方大同”。

这次不是带来他重返歌坛的消息,而是他离开的噩耗。

41岁,虽说不上青春年少,但也是风华正茂,“年仅41岁”一词看得让人心痛。

一、夏威夷的种子,香港发芽的异乡灵魂1983年,远洋的夏威夷一名男婴呱呱坠地,流淌着两种血液的他注定有着不平凡的人生。父亲是一名美籍华裔鼓手,母亲则是一位英语教育工作者。

这个被爵士乐与孔儒思想共同哺育下的混血孩童,6岁便能自主弹奏钢琴和弦,12岁就能熟练弹奏《夜上海》。1997年因为父母的工作需求,一家人辗转上海、广州,最终1998年举家定居香港。

开放且多元的环境,使得小小的方大同对于音乐有着更加深刻的理解。2000年,17岁的方大同签约华纳唱片,开始了长达5年的幕后工作,先后为刘德华、张惠妹、张学友等写歌,由此也建立了人脉与经验。

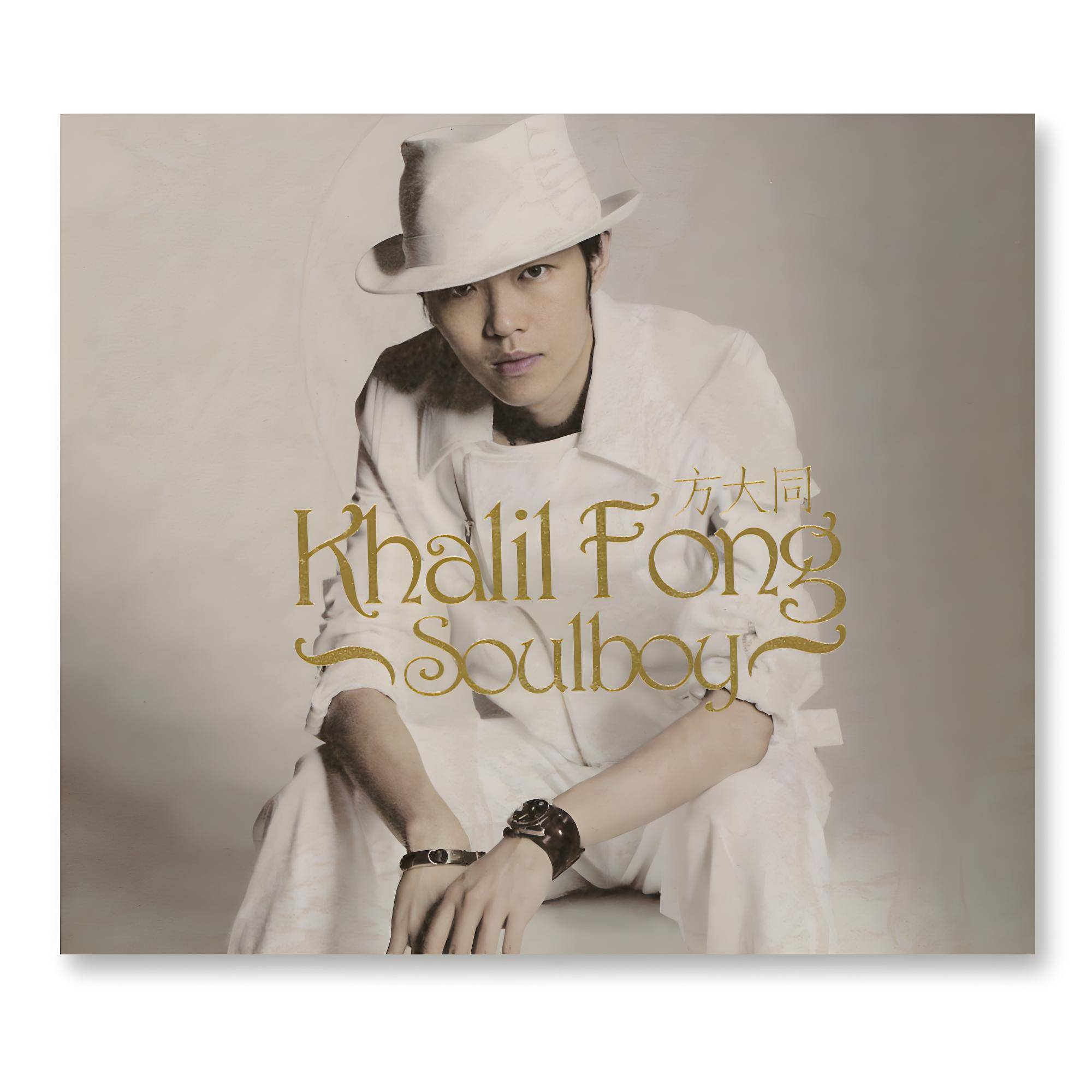

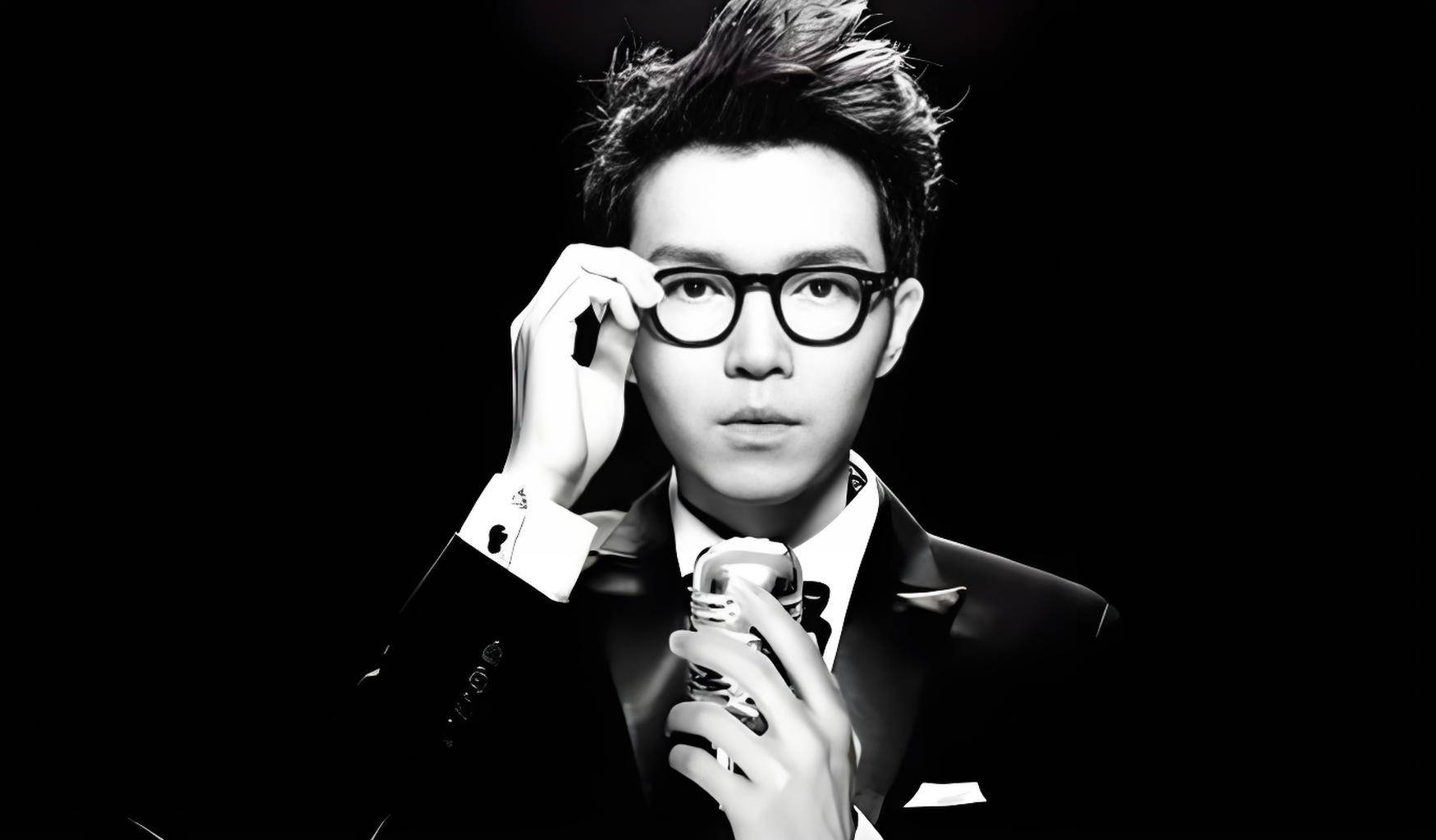

于是,2005年《Soul Boy》专辑的横空出世,如同在流水线情歌盛行的华语乐坛投下一枚「深水炸弹」。这个戴着黑框眼镜、穿着白衬衫的22岁青年的人生从此便开启了全新的篇章。

在《春风吹》虚实交错的转音,《南音》中传统乐器与电音的碰撞,构建了独属于方大同的音乐秘境。业内前辈曾告诫他在《爱爱爱》中加入直白的情爱之词,他却坚持用“蝴蝶飞不过沧海”的隐喻作为表达爱情里的困顿,恰恰是这种倔强的文人气质,将当时前卫的90后对于“高级感” 的认知烘托到了极致。

2007年,《爱爱爱》的爆红将他推向顶流,也是这首歌成为90后脑海中挥之不去的旋律。正当人们以为他会以此为契机大有一番作为之时,他却默默地选择在巅峰期转身。

当同期歌手们为了“生活”忙着巡演接代言大把捞金时,方大同却躲在录音室里为薛凯琪制作了她的成名曲《糖不甩》,把黄伟文的犀利词作包裹进甜蜜的雷鬼节奏里。默默走到台后,为更多的歌者创作出属于他们的辉煌,这种“幕后造梦者”的身份,犹如他的形象一般,得体却不失风度。

鲜为人知的是,这位“音乐隐士”悄然构建着跨次元的世界。2013年,当同行在真人秀节目里刷存在感时,他却默默为英语教材录制了近700小时配音,用《跳呼啦舞的猫》等儿歌告知了新时代的人们,音乐也可以是教育的一部分的理念。这些散落在孩子们耳朵里的音符,比舞台灯光更持久地照亮着心灵的各个角落。

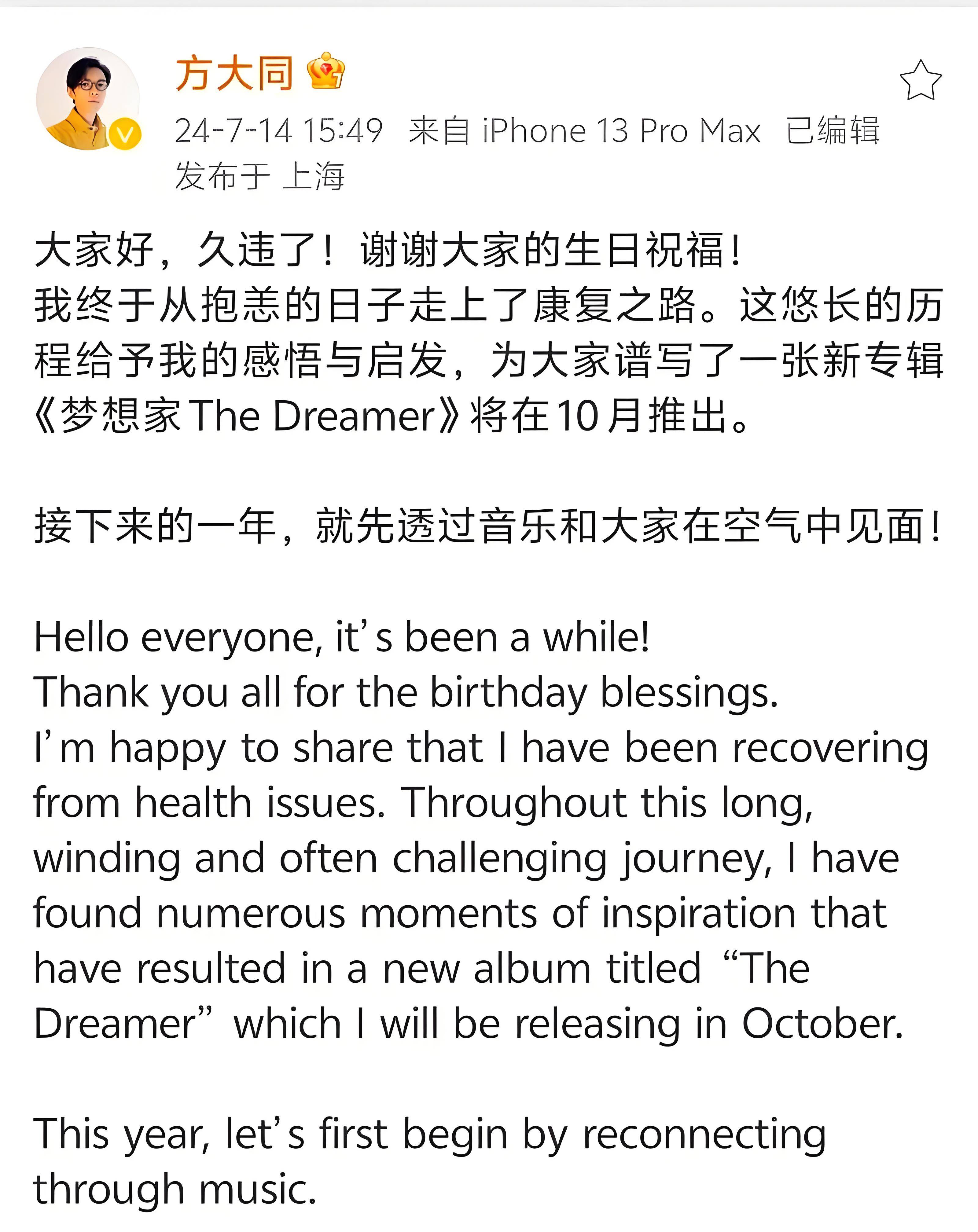

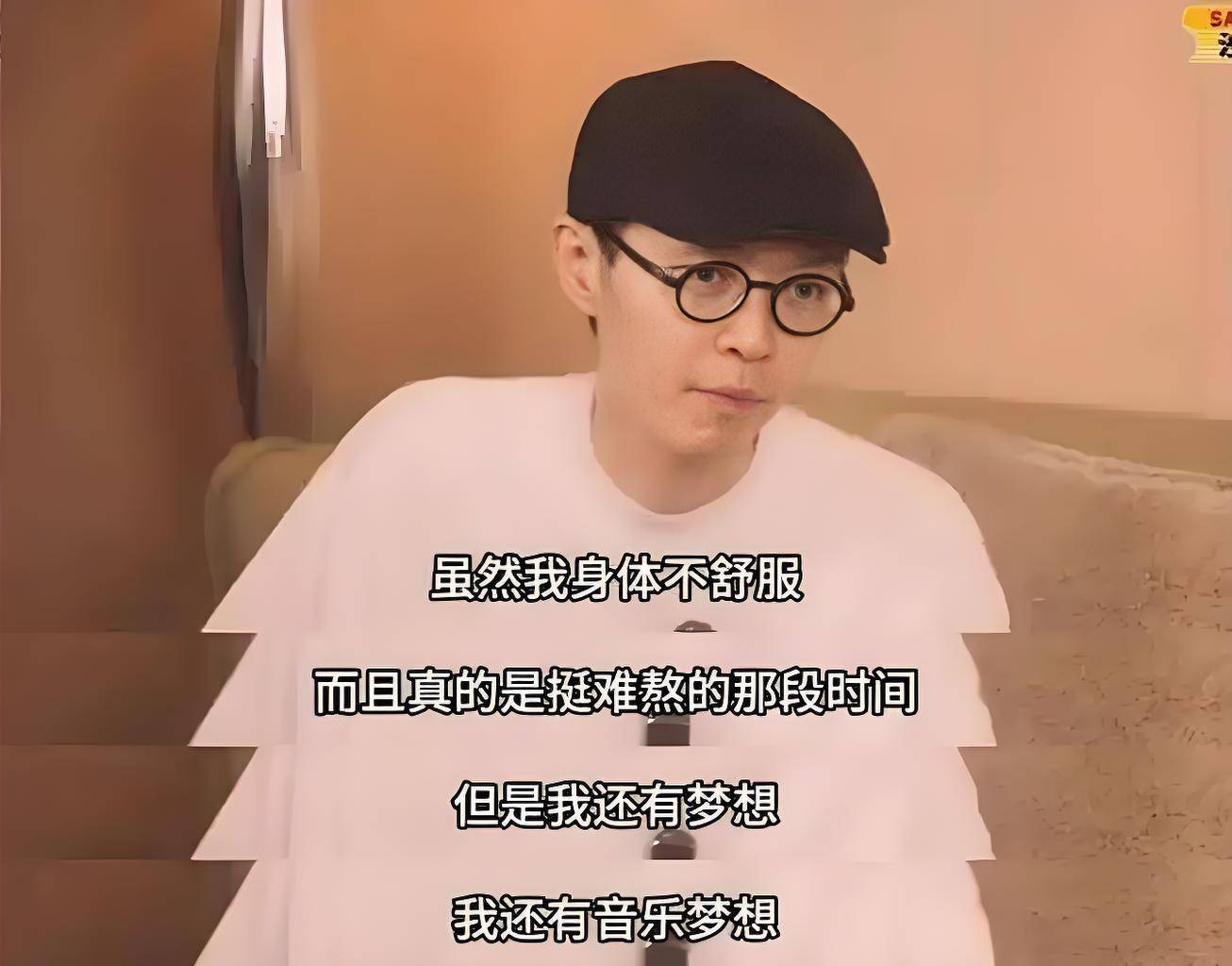

三、病榻上的造梦者2017年,毫无征兆下,方大同似乎彻底消失在了人们视野中。后来的消息让爱的粉丝是如此的心痛,那个在MV中清瘦到被风都能吹倒的身影,正默默忍受着一周4次的可怕透析。在《那沙漠里的水》中虚弱的喘息不是刻意的艺术渲染,而是他真实生命体征的表现,也以此表达对病痛的抗争。

最令人动容的并不是他对病魔对死神的抗争,而是他始终保持着常人难以忍受的克制的优雅。

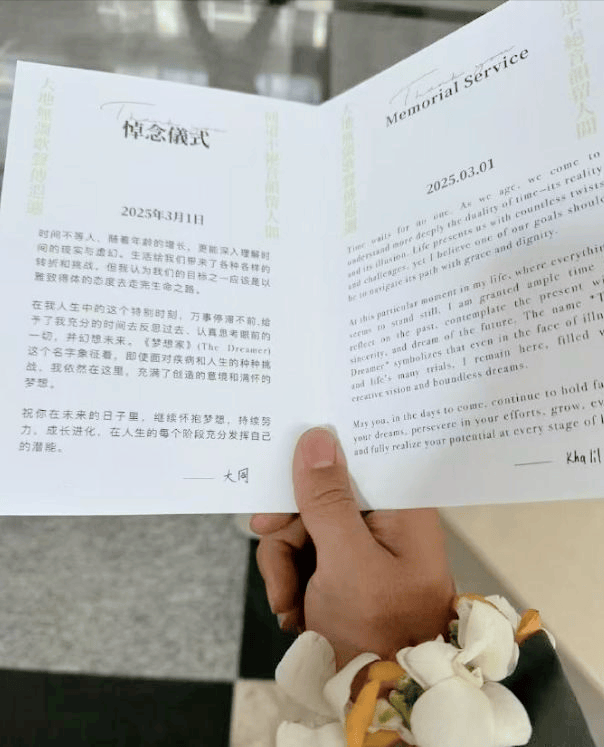

2024年,在他最后一个生日里,早已瘦到脱相的他对着镜头展示他新专辑的手稿,可他却不知道这将成为他最后的绝唱。粉丝们看到这一幕有着锥心的痛,可他轻描淡写地说:“这两年去当了会儿植物人。”这份豁达,这种用黑色幽默表达苦痛的气节,恰是90后一代在学习工作压力下需要获得解脱的良方。当他在遗言中写下“雅致得体走完生命之路”时,我们也终于读懂他简洁典雅的外形下,藏着怎样古典主义的生命审美。

四、90后永恒的精神镜像对于90后而言,那时的MP3是一个时代的标配,而这个标配下方大同的音乐更是嵌入青春底层的背景音。

《三人游》陪伴我们走过宿舍夜话的懵懂,《特别的人》治愈着出入职场的我们一个又一个迷茫的夜。但更深层的共鸣在于当同龄人在面对残酷现实的无力时,他却始终保持着赤子少年的那份炙热之心,用那份豁达抵抗着浮躁社会的焦虑。

他的离去恰似一记休止符,惊醒沉醉于短视频时代的我们。当00后在AI生成的「伪方大同新歌」里寻找代餐,90后却在黑胶唱片的滤镜中触摸着真实。

正如他在最后一张专辑《那沙漠里的水》里写的:“沙漠里的水不是奇迹,是跋涉者用血汗换来的清醒。”这或许便是方大同留给我们最后的警示:“在瞬息万变的时代,只有活得纯粹点才能经受住漫长岁月的洗礼吧。”

如果你还想看哪些明星背后的故事,请留言区告诉我哦!

素材来源于网络,如有侵犯请联系删除!