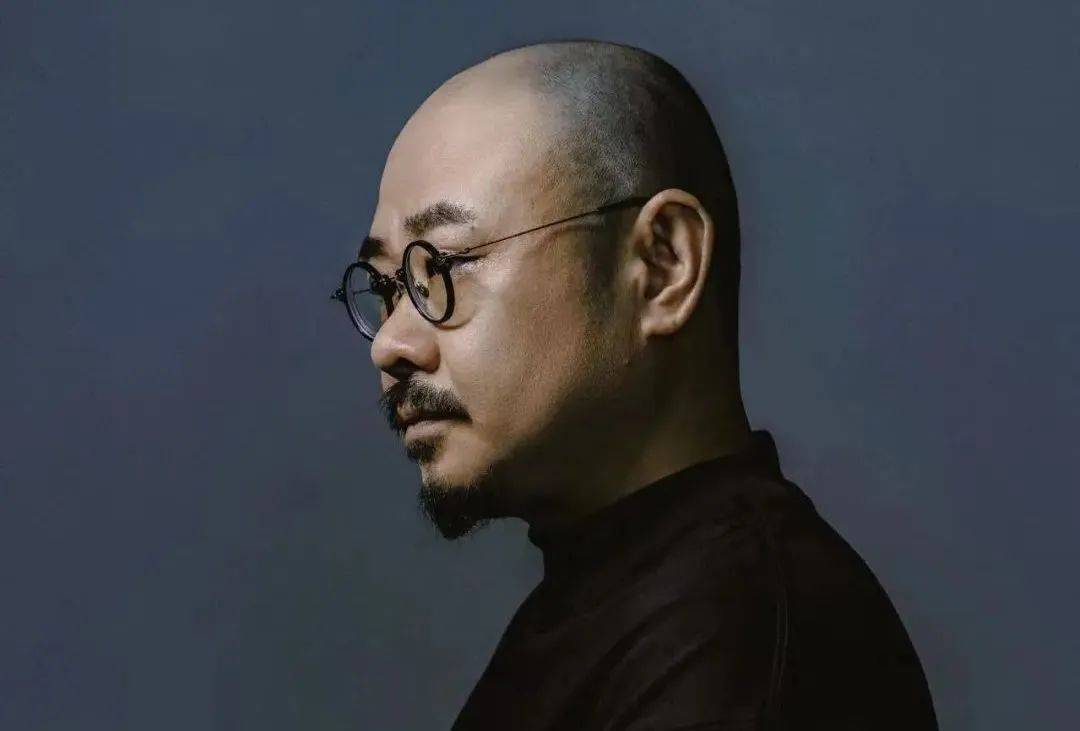

刀郎演唱会引爆全场,廖昌永一句话,折射学院派与草根音乐的微妙

从“偷摸去看”到舞台让贤:一场演唱会折射的音乐江湖变局

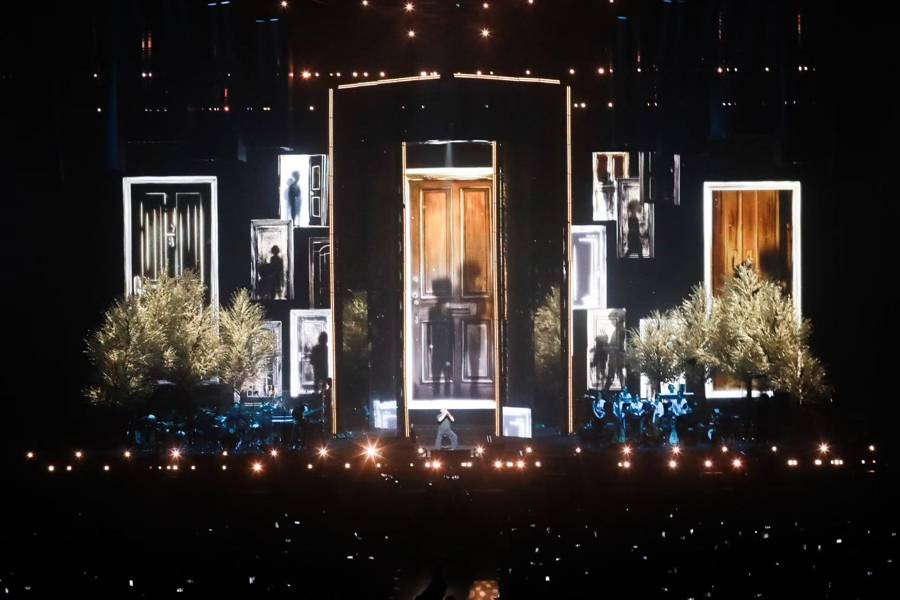

2025年3月1日的上海梅赛德斯奔驰文化中心,刀郎的演唱会舞台上演着魔幻一幕:

53岁的歌手身着靛蓝粗布衫,用苏州方言吟诵着《诗经·小雅》片段,背后大屏幕同步闪现昆曲《牡丹亭》的工尺谱。

当蒙古长调与电子音效在《鸿雁于飞》中交织时,

台下举着手机录像的00后与抹眼泪的银发族,共同构成了中国音乐消费的奇观。

这场被戏称为“中老年音乐节”的演出,单日吸引3.2万人次入场,其中跨省观演的中老年群体占比达41%。

有网友调侃:“刀郎粉丝团可能是全国高铁里程数最高的追星群体”。

而真正的爆点,出现在次日上海音乐学院院长廖昌永的回应——“抢到票就偷摸去看呗”。

这句看似随意的调侃,意外揭开了音乐圈持续三十年的隐形博弈。

这对“非典型CP”的渊源可追溯至2005年央视中秋晚会。

彼时刚摘得“中国三大男高音”头衔的廖昌永,与凭《2002年的第一场雪》爆红的刀郎同台演唱《草原之夜》。

媒体当时用“瓷器店里闯进牛仔”形容这场合作——前者西装革履字正腔圆,后者毡帽遮面沙哑吟唱。

二十年过去,这对“音乐双子星”走向不同路径:廖昌永推动《中国艺术歌曲百年》等学术工程,刀郎则隐居苏州研究江南丝竹。

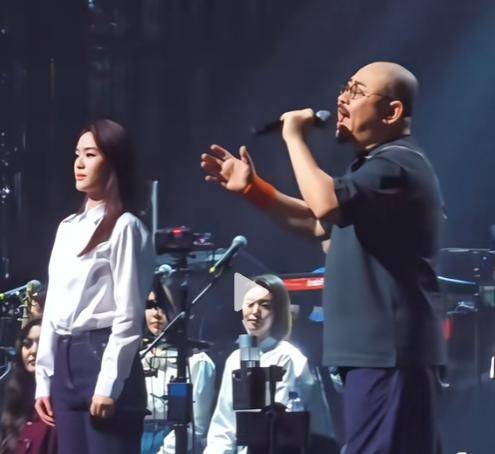

直到本次演唱会,刀郎将半数乐手席位交给上音在校生。

廖昌永在采访中透露:“彩排时我去探班,发现孩子们在练《罗刹海市》的18处转音,这比考试还紧张。”

这种微妙互动引发网友考古热潮。

有人翻出廖昌永B站账号83次播放量的教学视频,对比刀郎演唱会短视频5万点赞量,戏称“一个在云端谱曲,一个在人间整活”。

但更多乐迷注意到,刀郎新歌《鸿雁于飞》中嵌入的奉贤田山歌元素,恰与上音“非遗音乐数字化”项目不谋而合。

当53岁的刀郎在安可环节摘下标志性牛仔帽时,这个动作被乐评人解读为“草根偶像的自我革命”。

整场演出中,他更像文化摆渡者:用电子合成器改编《敖包相会》,请出苏州评弹名家演绎《西厢记》选段,甚至让唢呐手与DJ同台竞技。

有观众感叹:“这哪是演唱会?分明是移动的音乐博物馆!”

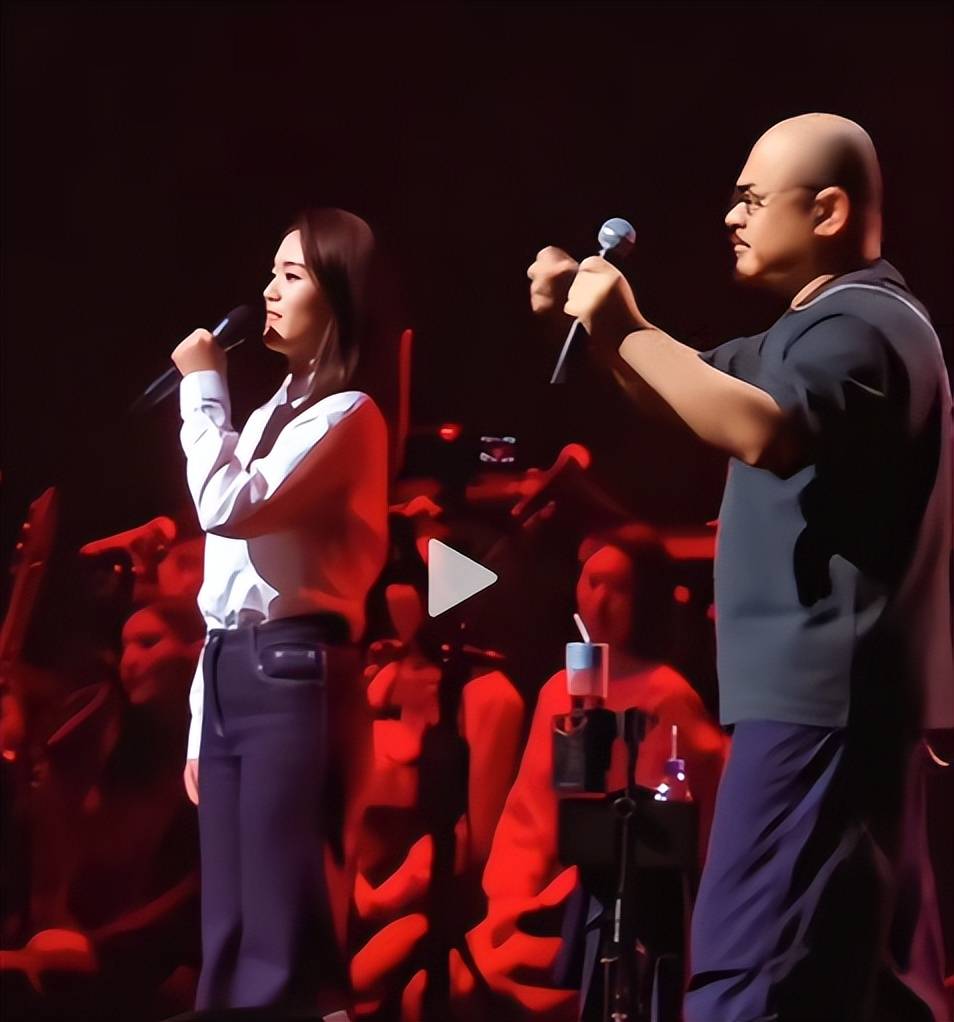

这种转型在数据端得到印证:演唱会现场35岁以下观众占比达47%,较五年前提升26个百分点。

年轻乐迷小陈的观后感颇具代表性:“我以为来看爸妈的青春回忆,结果被唢呐版《赛马》震碎三观——传统乐器还能这么玩?”

演唱会后台最动人的画面,是刀郎与00后乐手们蹲在地上调试古筝琴码。

这些来自上音的年轻人,正在把演出实况剪成短视频,配文“师父说民乐不能躺博物馆里”。

而观众席上,从郑州赶来的王阿姨团举着“刀郎郑州分郎”灯牌,她们在高铁上练会了新歌转音,声称要“和年轻人Battle”。

这种代际交融或许解释了廖昌永的“偷摸”哲学。

正如乐评人耳帝所言:“当学院派开始研究直播打赏数据,当草根歌手钻研工尺谱,中国音乐的次元壁就该破了。”

演唱会的最后,刀郎与学生们用苏州话合唱的《茉莉花》,既像对过往的告别,更像对新秩序的邀约。

从“偷摸去看”的幽默到舞台让贤的默契,这场演唱会撕掉了“雅俗对立”的陈旧标签。

当68岁的民乐教授在抖音讲解《鸿雁于飞》的转音技巧,当00后乐手用AI重新编配《草原之夜》,或许真正的音乐革新,正诞生于学院与市井的握手瞬间。

就像网友的神总结:“廖院长要是真没抢到票,建议开通老年票优先通道——毕竟有些碰撞,值得买站台票围观。”