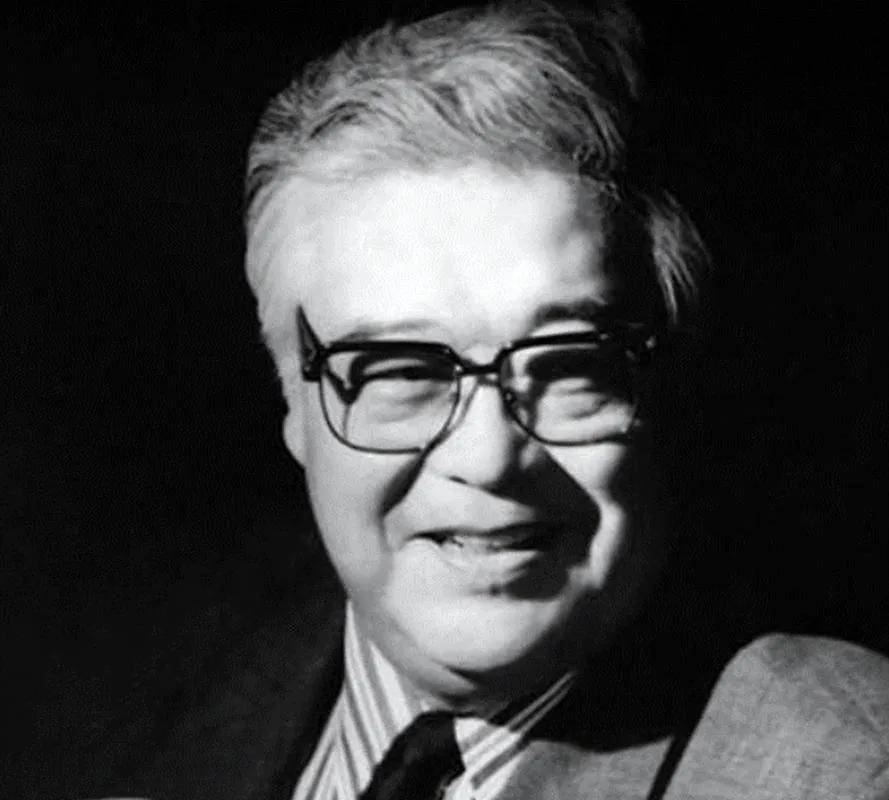

从《桥》到《青春之歌》,于洋被胶片滋养的艺术人生

在新中国电影发展的漫漫星河中,于洋无疑是一颗璀璨夺目的恒星。他的演艺生涯与胶片紧密相连,那些被胶片记录的岁月,宛如一部波澜壮阔的史诗,书写着他的艺术追求、人生感悟,也折射出新中国电影从萌芽到蓬勃发展的光辉历程。

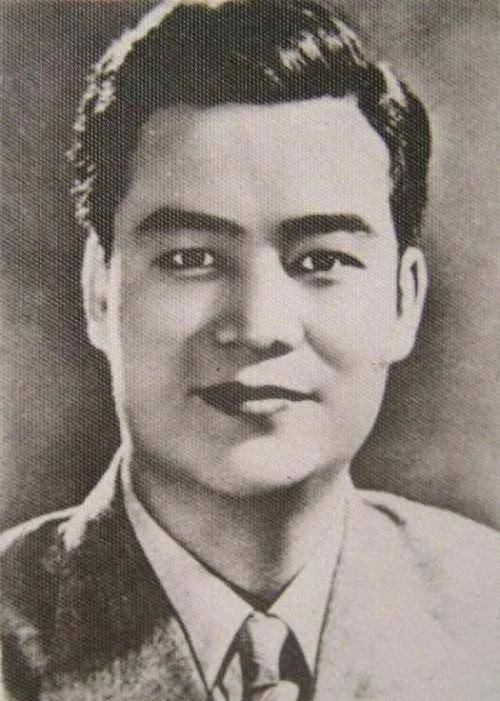

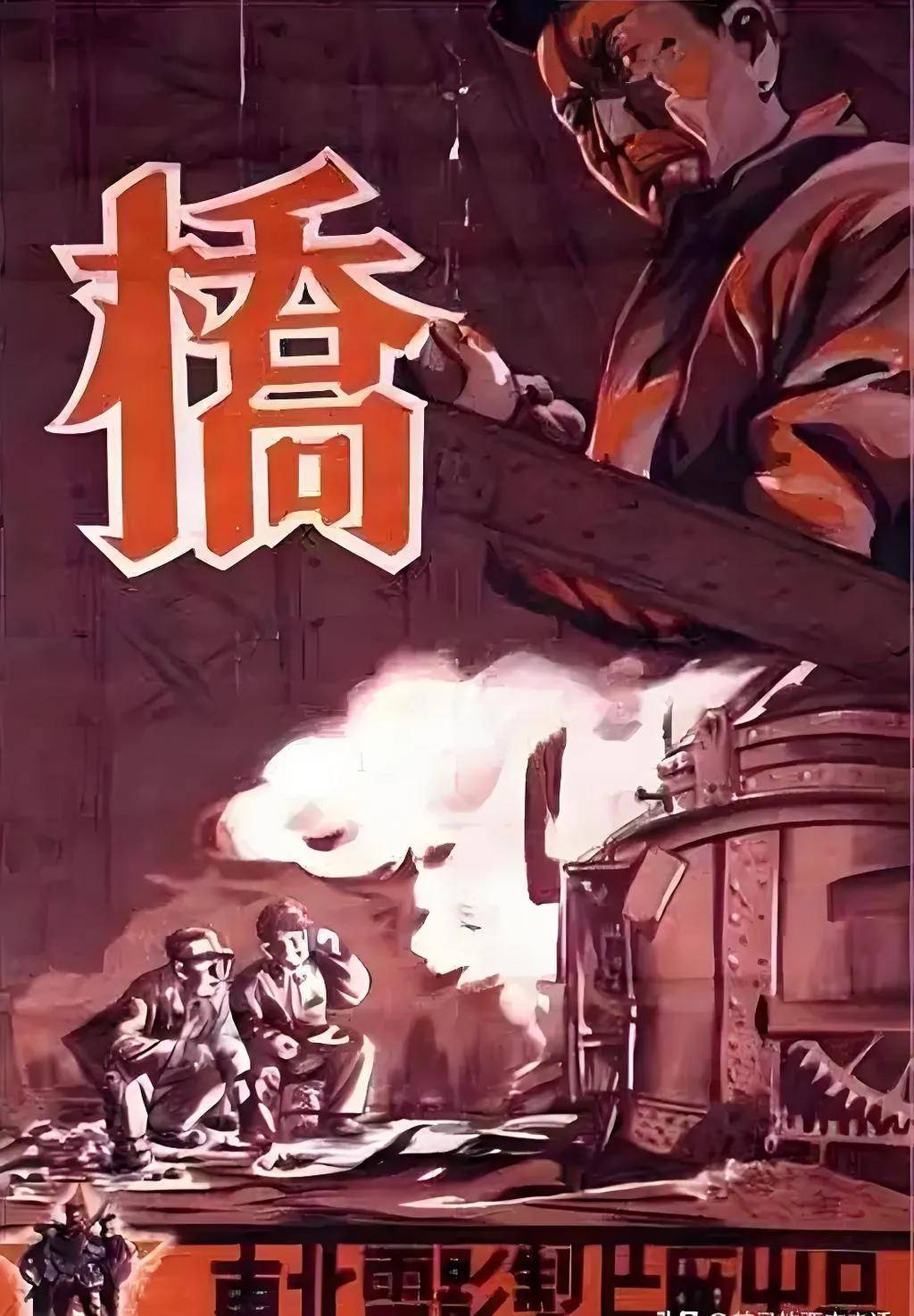

1930年,于洋出生在山东黄县,12岁时父亲去世,15岁时入党走上革命的道路17岁的迎来了人生中一个重要的转折点——参演新中国第一部故事片《桥》。这部影片的诞生,宛如在黑暗中亮起的一盏明灯,照亮了新中国电影前行的道路,而于洋也自此踏上了他与胶片相伴的传奇之旅。

从黑白胶片到彩色胶片,从无声电影到有声电影,于洋见证并参与了新中国电影技术的每一次革新与进步。在那个胶片主宰电影世界的年代,胶片不仅仅是记录影像的载体,更是于洋演艺生涯的忠实记录者。每一部作品,都是他对艺术的一次虔诚探索,每一个角色,都承载着他对生活的深刻理解和感悟。

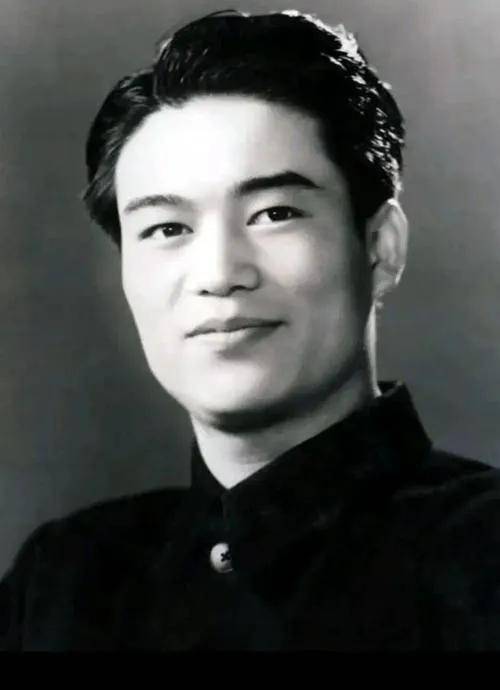

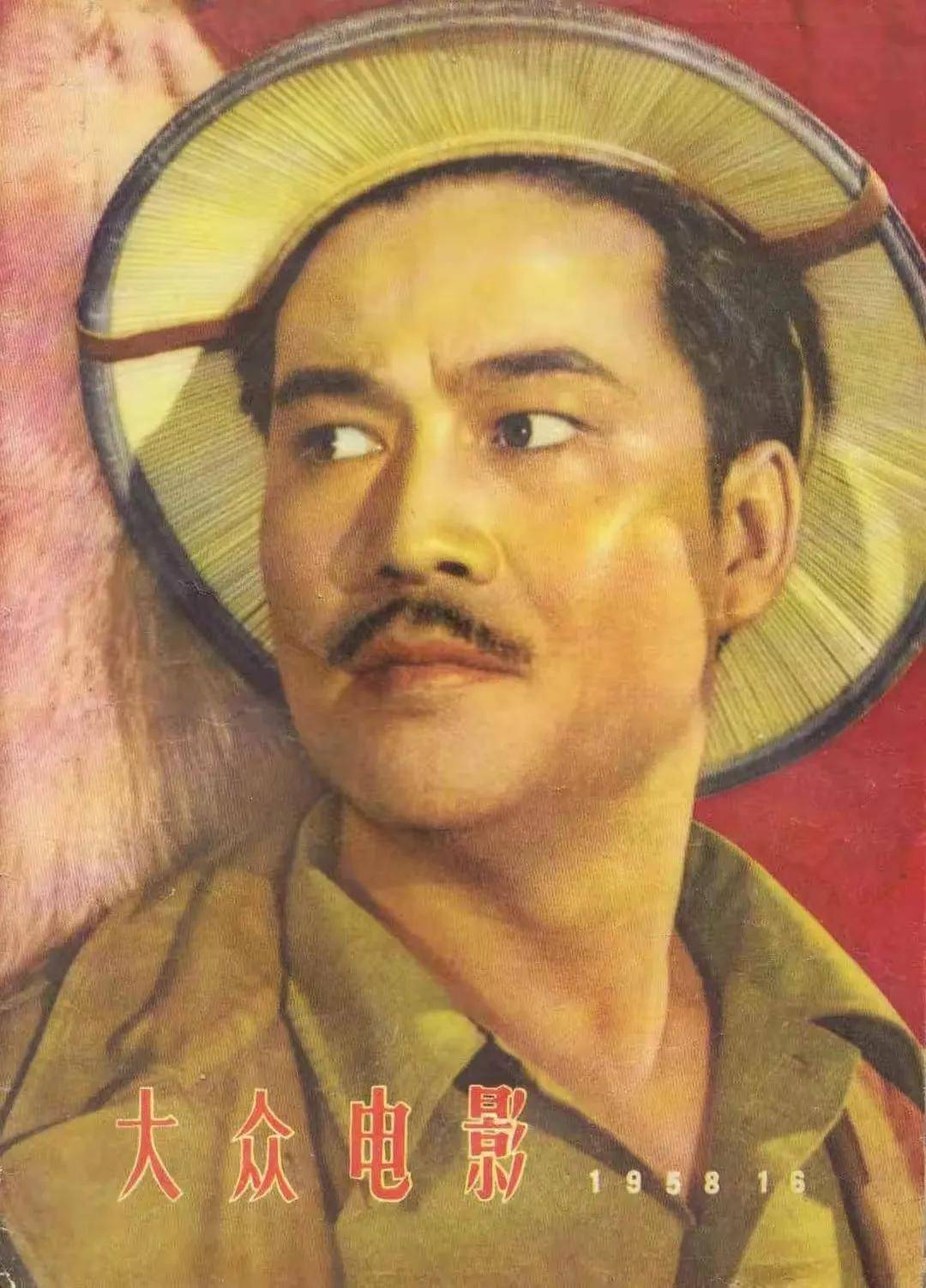

在《青春之歌》中,于洋饰演的江华,是一位坚定的革命者,他的每一个眼神、每一句台词,都传递出那个时代青年对理想和信仰的执着追求。胶片以其独特的质感,将江华的英勇无畏、睿智果敢完美地呈现在观众眼前,也让于洋的形象深深烙印在观众心中。这部影片,不仅仅是于洋个人演艺生涯的一座丰碑,更是新中国电影史上的经典之作,它通过胶片的力量,激发了无数观众的爱国热情和奋斗精神。

而在《英雄虎胆》中,于洋又化身为深入敌营的侦察科长曾泰,他凭借着出色的演技,将曾泰的机智勇敢、沉着冷静演绎得淋漓尽致。

在胶片的镜头下,于洋与角色融为一体,他的每一个动作、每一个表情都充满了张力,让观众仿佛身临其境,感受到了那个惊心动魄的战争年代。这部影片的成功,不仅在于其精彩的剧情和紧张的节奏,更在于于洋等演员们对角色的精准诠释,而胶片则为这份精彩提供了永恒的记录。

胶片对于洋而言,更是一块磨砺演技的磨刀石。在那个没有数字化特效和后期制作的年代,演员们的表演必须真实、细腻,才能经得起胶片的考验。于洋深知这一点,他沉浸在胶片所营造的艺术氛围中,用心感受着胶片所带来的独特魅力。每一次拍摄,他都全情投入,将自己的情感、思想和灵魂融入到角色之中。胶片的色彩、质感以及记录下的每一个瞬间,都如同滋养他演艺之路的养分,让他的演技在岁月的磨砺中愈发精湛。

随着时间的推移,电影技术不断发展,数字化逐渐取代了胶片,成为电影制作的主流方式。然而,于洋对胶片的情感却始终如一。在他心中,胶片承载着他的青春、梦想和回忆,是他演艺生涯中最珍贵的财富。那些被胶片记录下的岁月,成为了他人生中最美好的时光,也成为了新中国电影发展史上的宝贵遗产。

如今,于洋虽然已经告别了演艺舞台,但他的作品却依然在影史上熠熠生辉。他用自己的一生,诠释了什么是真正的演员精神,也为后来的电影人树立了榜样。他的故事,激励着一代又一代的电影人,在追求艺术的道路上不断探索、不断前行。

回顾于洋被胶片喂养的岁月,我们看到的不仅仅是一个演员的成长历程,更是新中国电影发展的壮丽画卷。

在那个充满激情与梦想的年代,于洋与胶片相互成就,共同创造了无数经典。他的作品,如同一颗颗璀璨的明珠,镶嵌在新中国电影的皇冠上,闪耀着永恒的光芒。

在未来的日子里,虽然胶片电影已经逐渐成为历史,但于洋和他那个时代的电影人所留下的精神财富,将永远激励着我们。让我们铭记于洋的传奇人生,铭记他用胶片书写的艺术篇章,也让我们期待着电影艺术在新时代的创新与发展,创造出更多的辉煌。