87岁老戏骨离世,康婶戏内戏外痛失挚爱,64年神仙爱情成绝唱

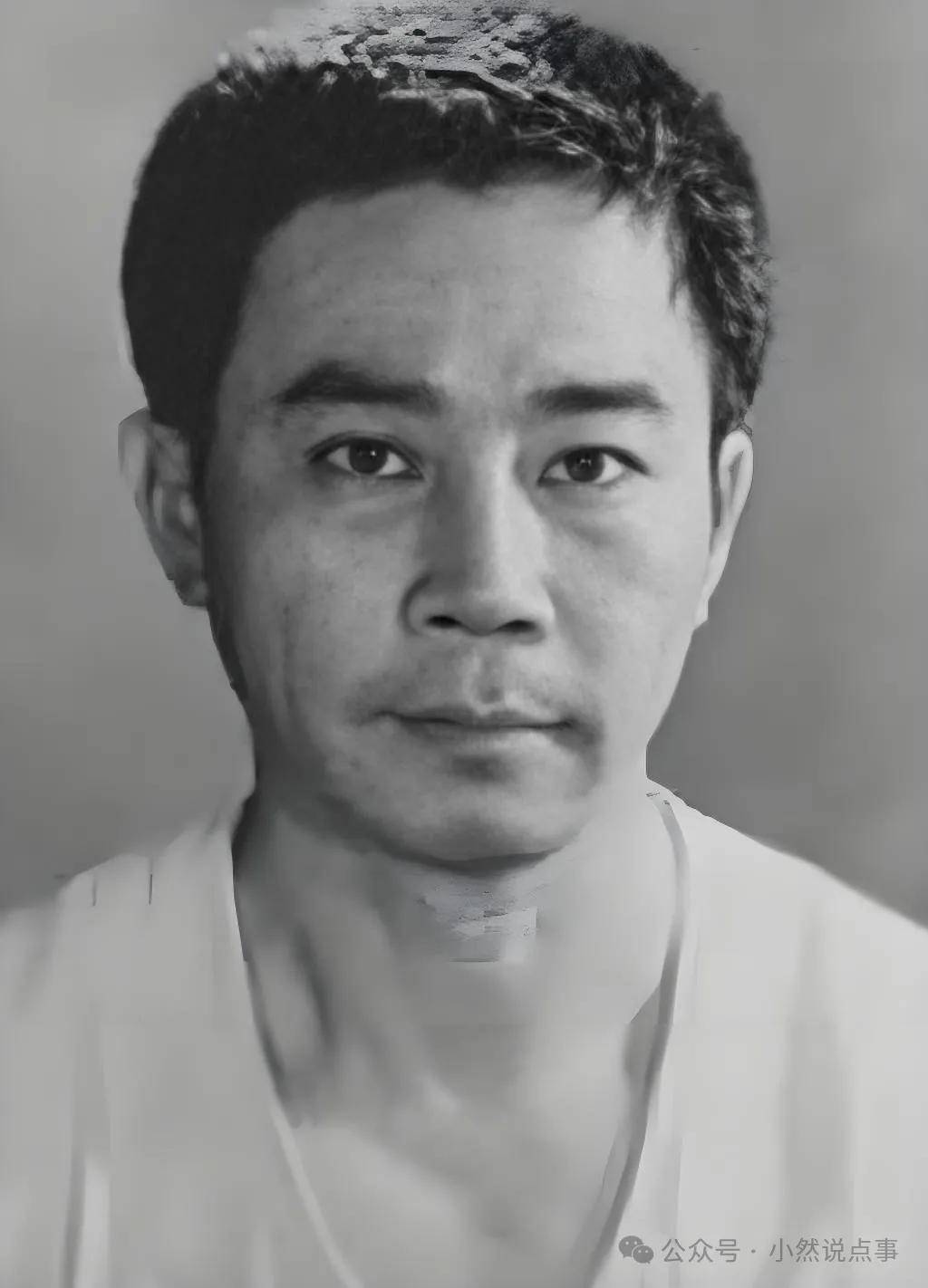

2025年2月25日,珠江电影制片厂宿舍楼内白菊成簇,87岁的表演艺术家刘延在家人陪伴下安详离世。这位曾凭《乡音》中木匠余木生斩获金鸡奖的老戏骨,不仅是广东观众熟悉的《外来媳妇本地郎》常老先生扮演者,更是剧中"康婶"黄锦裳现实中的终身伴侣。

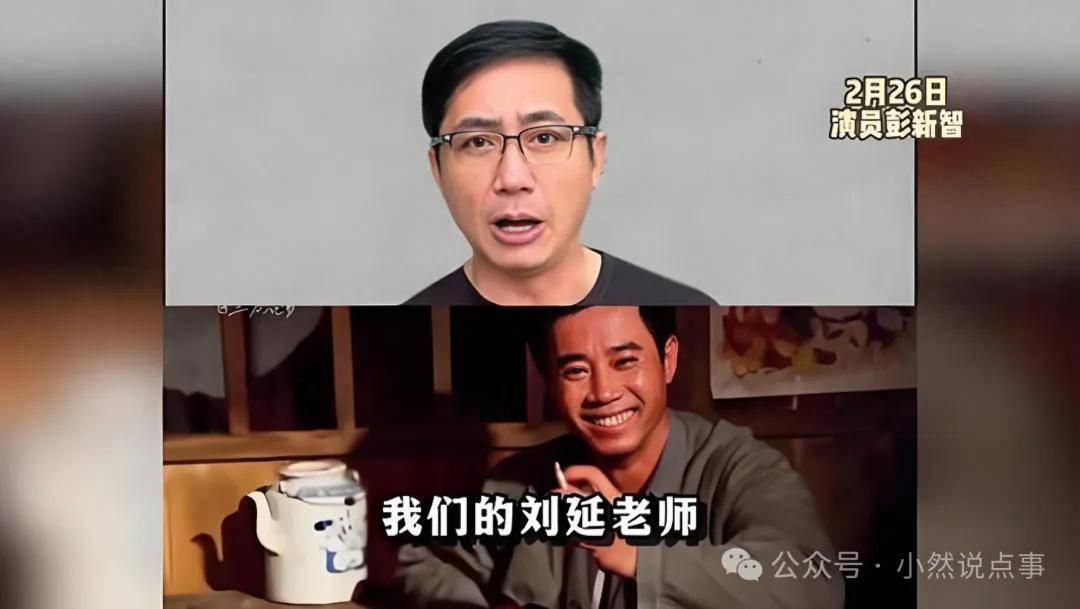

消息经剧中"三哥"彭新智证实后,瞬间引发珠三角地区观众集体悼念——继康伯龚锦堂、苏贵元陈坚雄等主演相继离世后,这部开播25年的国民剧集再度蒙上悲情色彩,而戏内戏外接连失去丈夫的黄锦裳现状,更成为无数剧迷揪心所在。

1938年生于北京郊区的刘延,人生轨迹恰与中国影视发展史紧密交织。1960年考入北京电影学院表演系的他,与来自广东的师妹黄锦裳在排练厅结缘,那段物资匮乏岁月里的校园爱情,在同学回忆中始终带着胶片般的浪漫底色。

"他总把学校发的白面馒头掰一半给锦裳,自己啃窝头配咸菜",北影60级校友李启民在悼念信中如此描述。1964年毕业分配时,这对恋人面临首次人生抉择:刘延留任北影演员剧团,黄锦裳则南下回归珠江电影制片厂。当所有人以为这段南北之恋将无疾而终时,两人却毅然在1965年登记结婚,开启长达20年的双城生活。

在分居岁月里,刘延的演技在北影厂淬炼得愈发精纯。1983年与张伟欣合作的电影《乡音》,他塑造的余木生将中原农民的质朴与执拗演绎得入木三分,不仅助影片斩获第四届中国电影金鸡奖最佳故事片奖,更让"刘氏表演体系"在业内引发热议。

彼时身在广州的黄锦裳,既要承担《虾球传》《绝响》等经典作品的拍摄任务,又要独自抚养两个幼子,这段往事在珠影老员工记忆里始终带着传奇色彩:"黄老师常在片场边背台词边织毛衣,保温饭盒里永远装着给孩子的鸡蛋羹。"

转机出现在1984年文化体制改革浪潮中,刘延毅然放弃北京户口调入珠影厂,这个决定在当时引发同行震动——正值表演黄金期的北影骨干南下,意味着放弃大量演出机会。

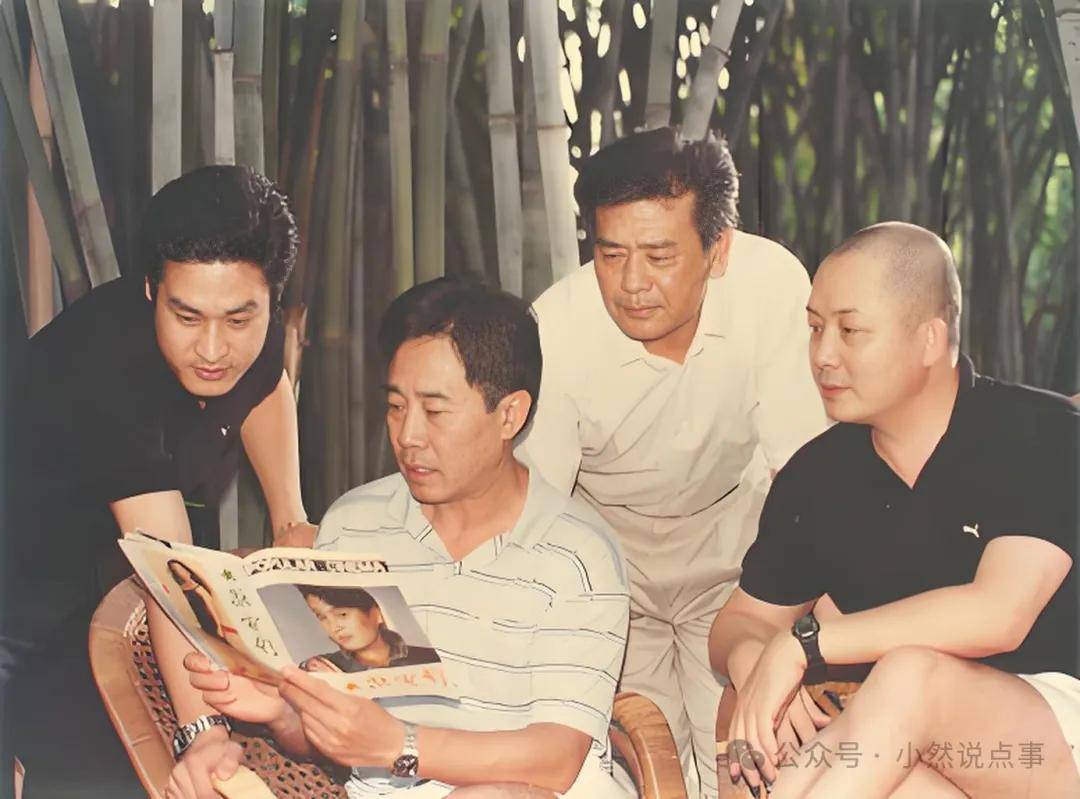

但据珠江电影频道2005年专访披露,刘延对此从未后悔:"站在白云山下看珠江,才知道什么是'家'的模样。"此后三十年间,这对影坛伉俪先后参与《情满珠江》《女人花》等时代剧创作,尤其在1994年《情满珠江》中,他们本色出演的林必成父母,被观众誉为"改革开放荧屏伴侣典范"。

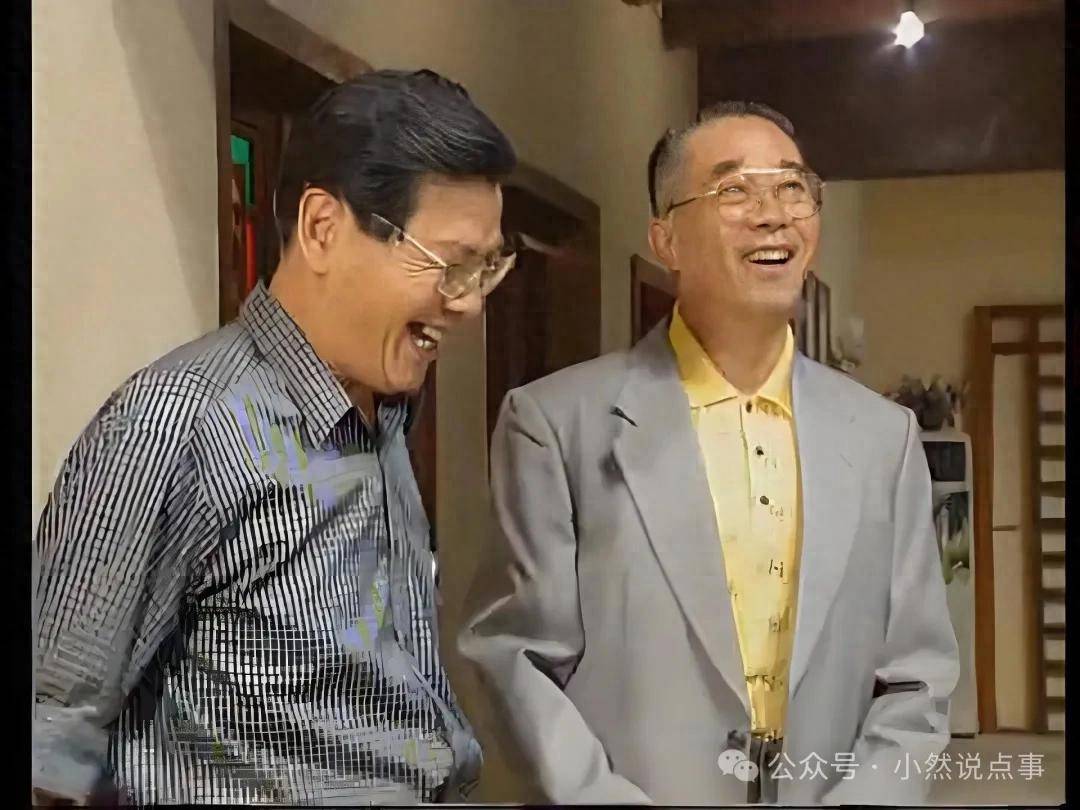

当千禧年《外来媳妇本地郎》开拍时,62岁的刘延本不在主创名单之列。据该剧总导演陆晓光回忆,2001年剧组为寻找"常老先生"扮演者犯难时,是黄锦裳力荐丈夫试镜:"他说台词时带着河南梆子的韵律感,和香兰对戏时那种他乡遇故知的眼神,摄像机根本舍不得停。"

正是这次客串,让观众意外发现康婶夫妇戏外的默契,剧组更顺势在千集特辑中为他们制作爱情纪录片,这段从北影教室延伸到珠江畔的64年姻缘,由此成为剧迷津津乐道的"现实版昌盛街故事"。

近年来随着康伯、苏伯等老演员相继离世,刘延夫妇愈发成为剧组的精神图腾。2023年黄锦裳心脏手术期间,85岁的刘延每日搭乘地铁往返医院与片场,被年轻演员拍下在候车厅研读剧本的身影,这张照片至今仍是剧组通告墙上的励志标志。

剧组成员向笔者透露,即便在生命最后阶段,刘延仍关心着剧组动态:"昏迷前三天还在问新季剧本里阿婵大排档的戏份设置,说'广州街坊就爱看这些烟火气'。"

在今日的追思会上,摆满红棉花的灵堂循环播放着《外来媳妇本地郎》千集庆典片段,画面里刘延握着黄锦裳的手细数往事:"我们这辈子就像西关大屋的满洲窗,经得起风吹雨打,靠的是互相映照。"这番告白如今已成绝响,而剧集官微发起的#给康婶一个拥抱#话题下,3小时内涌入20万条祝福。艺术评论家梁文道在悼文中写道:"从北影厂到珠影厂,从余木生到常老先生,刘延用一生诠释着何为'戏比天大'。当最后一位能说标准影视普通话的老珠影人离去,我们失去的不仅是一位演员,更是整整一代人的集体记忆载体。"(全文完)