它爆了,没人不服

法国山区,人迹罕至的小木屋,一个男人坠楼身亡。

事发当时,和他在一起的,只有他的妻子——一位小有名气的作家。

男人死亡的方式,与女作家刚出版的小说情节极其相似…

这样一个离奇的案件,给很多导演拍,都会处理成一个层层反转、惊心动魄的悬疑片,乃至惊悚片。

但获得今年戛纳金棕榈的《坠楼死亡的剖析》,偏偏反其道而行之。

️没有任何惊悚,也没有炫技反转,有的只是手术刀一般精确的“剖析”。

️而“剖析”的对象,正是作为嫌疑人的女作家,以及她与丈夫的关系。

当然,到最后我们还会发现,被一同“剖析”的,还有审判她的法庭与社会本身。

️01

电影剖析的第一层:女作家是否杀死了丈夫?

事发当天,她约好女学生到家中采访。

两人聊得正开心,阁楼上的丈夫用音箱大声放起了摇滚乐。

桑德拉不满的表情显而易见,采访被迫中断。

法庭上,这段采访录音被当庭播放。

录音中,桑德拉对女学生本人的经历,似乎很有兴趣。

负责起诉的检察官随之补刀:

️桑德拉是一位双性恋。

“听这段录音,像不像在勾引女学生?”

检察官又补充一条信息:

️在此之前桑德拉多次出轨,丈夫耿耿于怀。

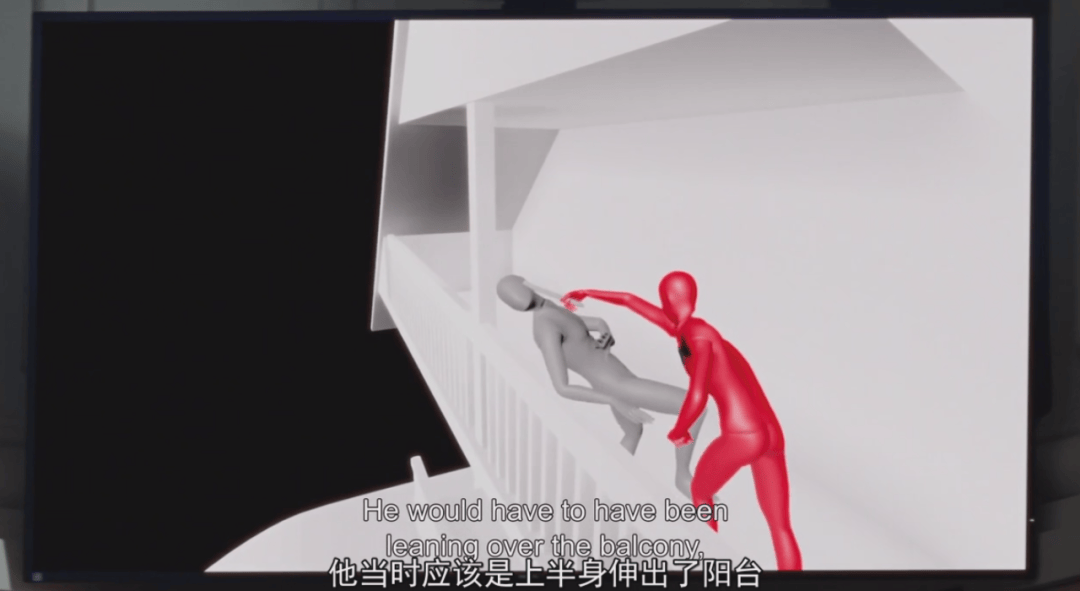

另一方面,根据现场的血迹判断,调查员推论:

️坠楼之前,死者的头部可能遭受过重击。

而丈夫的心理医生也到场作证:

死者生前,曾和他抱怨妻子给了他很大精神压力,对他进行“情绪压榨”。

更致命的是,判决之前,法庭还公布了一份最新发现的录音:

️事发前一天,女作家和丈夫之间,有过一段非常激烈的争吵,最终发生了肢体冲突。

这段录音是同样作为作家的丈夫,发给出版商的。

这是他为了从生活中寻找灵感,而刻意录下的素材。

种种证据之下,桑德拉的嫌疑似乎非常大。

但从另一个视角,你也可以得到相反的结论:

桑德拉自述,事发时她正在楼下睡觉。

儿子带着狗出门散步,听到儿子的呼喊,她才发现已经死去的丈夫。

丈夫深受抑郁症困扰,六个月前还曾吞药自杀,是她发现了丈夫的呕吐物,才救回丈夫的命。

为了减少药物对创作的影响,最近丈夫开始停用抗抑郁药物。

儿子也出庭作证:当天出门时,他听到父母在交谈,但并没有吵架。

尽管检察官认为,儿子为了保护母亲,很有可能撒谎。

但至少作为唯一的见证者,儿子的证词至关重要。

那两块可疑的血迹,也有调查员提出了另一种角度:

可能是死者坠楼时脑袋砸到小木屋,反弹后喷溅出的鲜血。

这也解释了死者头部重创的由来。

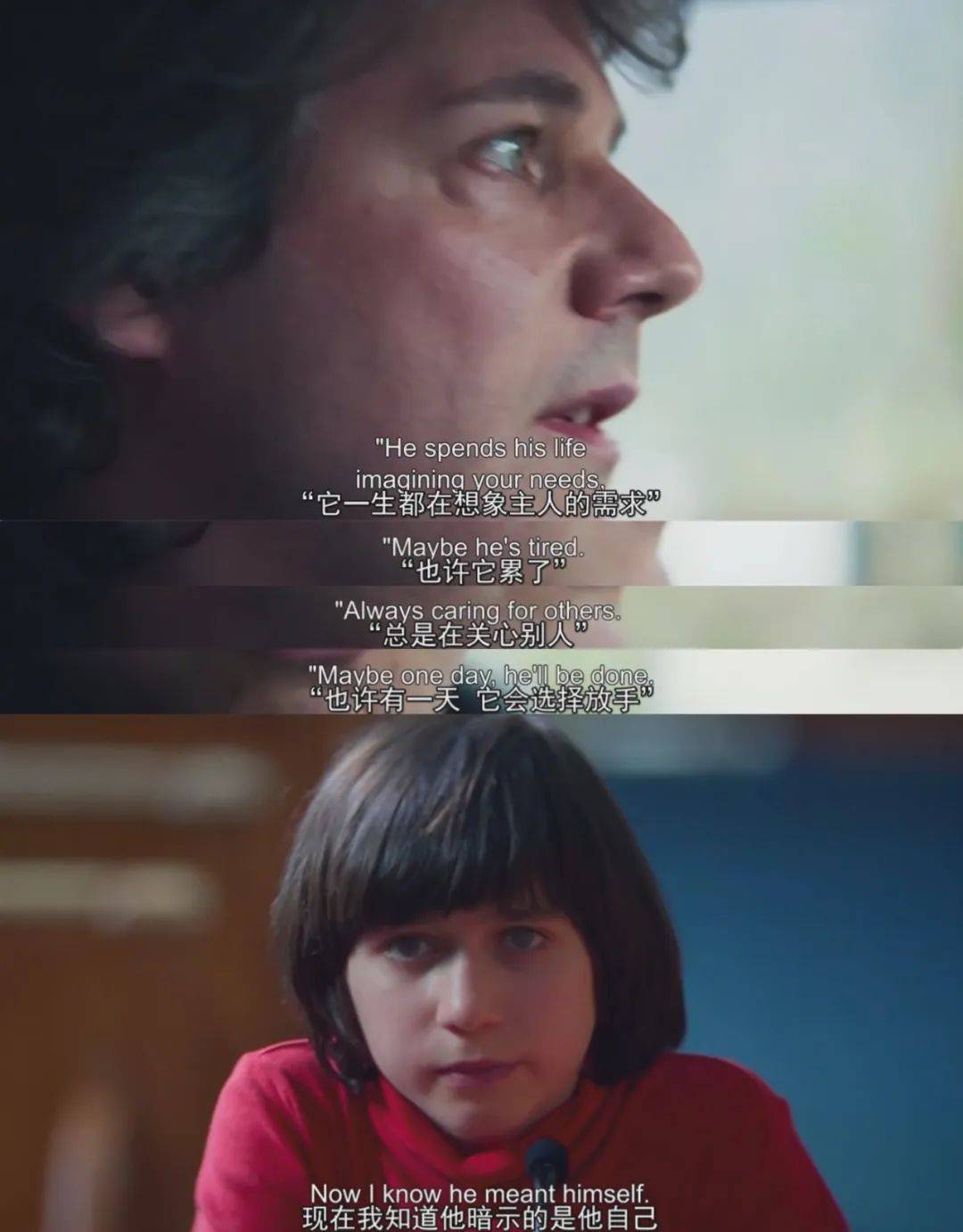

更关键的是,儿子最后也回忆起来:

事发前六个月,家里的狗出现过昏睡、呕吐等异常现象,好像是误食了父亲自杀后的呕吐物引起的。

而且,在送狗去医院的路上,父亲还和他说了一段关于生死的奇怪的话。

现在想来,那可能正是父亲在暗示自己的求死之心。

正反两方的证词,同样具有说服力。

当然你可以看出导演的倾向性,但电影没有给出能够锁定真相的“铁证”。

对观众来说,仍然可以提出自己的判断。

比如说,儿子最后那段证词,车上那段父子的对话,没有任何人能够提供证明。因此,可能仍然是他为了保护母亲而编造的。

不同的人看这部电影,会得出完全不同的结论。

️但更妙的是,电影的重点也根本不在于真相究竟是什么。

️电影真正的重点,是对人性的剖析,以及对包括舆论审判在内,各种社会现象的剖析。

️02

电影剖析的第二层,是这对夫妻的关系。

️在那段争吵的录音中,我们会发现,这个家庭出现了明显的“社会性别的倒转”。

与传统的“男主外,女主内”相反,这个家庭中,妻子是事业上更成功的那个。

她不仅为家庭提供了更多收入,而且有更多“抛头露面”的机会。

而丈夫,却在抱怨,自己承担了更多的家务,承担了更多照顾儿子的责任,这让他没有时间来完成自己的写作。

他抱怨,他想要妻子更加公平地来分担家庭责任,但她却对此视而不见,并且按照自己的意愿,把一切安排“强加”给他。

️换句话说,他在抱怨,作为一个“家庭主夫”,自己被家庭“捆绑”了。

另一方面,妻子的双性恋身份,也让这种性别倒转,变得更为极致。

我们对于夫妻关系的刻板印象,一般是事业有成、花心出轨的丈夫,和歇斯底里的妻子。

但在这个家庭中,性别角色完全反过来了。

面对妻子事业上的成功和感情上的出轨,丈夫不仅无法接受,而且成为了那个喋喋不休的控诉者。

这样的性别角色倒转,在女性成为职场中坚力量的今天,可能已经在越来越多的家庭中出现,让这个案件带有了一种社会实验的性质。

正如我们在综艺节目中,也会看到所谓“女强男弱”的婚姻该如何维持的讨论。

作为第三位获得金棕榈的女性导演,茹斯汀·特里耶非常尖锐地提出了这个问题:

️当家庭内部出现越来越多性别倒转的现象,我们要如何适应这种新的现实?

作为男性的丈夫,是否能地扮演好以往更多由女性扮演的“主内”角色,承担起更多的家务和照顾子女的责任?

家庭内部的重新分工,是否能够平稳实现,还是会带来更多的夫妻之间的不和谐、不平衡?

️这个问题,电影中,以丈夫的强烈嫉妒和怨恨,和妻子的无法理解,导致了最终的悲剧。

而在现实中,这个问题又该如何解决呢?

️03

电影剖析的第三层,是这场审判本身。

电影里,因为桑德拉的公众人物身份,也因为媒体的全程报道,这场审判显然已经不只是在法庭上进行,更变成了一场全民参与的舆论审判。

️而导演要剖析的,正是这种全民审判,是否真的可以达到真相,又是否是正义的呢?

电影里,法庭的审判还未作出判决,但电视名嘴们就已经振振有词地提出自己的结论。

作为当事人的桑德拉和她儿子,看着电视中人们所形容的那个桑德拉,就像是看一个虚构的小说人物那样陌生。

这可能也正是今天全球普遍的舆论审判的现状。

很多时候,人们通过社交媒体,义愤填膺地对各种公共事件、公众人物进行舆论审判。

但几乎所有舆论事件,都是伴随着所谓“真相”的一次又一次的反转,义正言辞的网友们,一次又一次地被打脸。

️作为局外人,我们真的可能凭借自己掌握的信息,判断什么是真相吗?

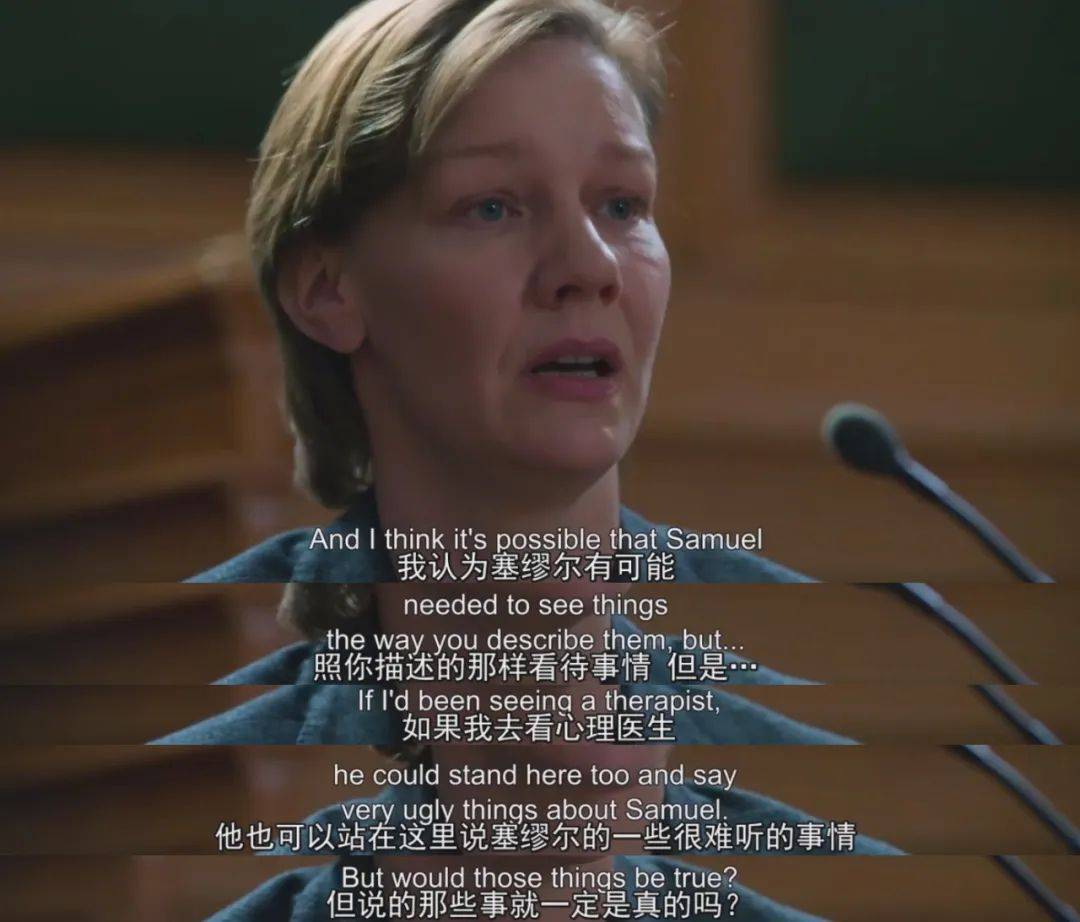

就像电影中,死者的心理医生到法庭作证,陈述了死者生前,曾对他抱怨过妻子的“情绪压榨”造成了多大的心理压力。

但是,正如桑德拉所反驳的:

“你来到这里,告诉我,我丈夫是一个什么样的人,我们正在经历什么。但你说的,只是整体情况的一小部分。

有时一对夫妻的关系就像一团乱麻,没有任何人能够完全厘清。有时候我们会并肩战斗,有时候我们孤独地面对问题,还有的时候我们彼此对抗,这都是常有的事。”

“即使,我的丈夫可能真的像你描述的那样来看待我们的关系;

但如果我去看心理医生,我的心理医生也可以站在这里,说出一堆我丈夫的问题。

这是否就代表,我丈夫真的就是那样一个人呢?”

这是整部电影,非常重要的一段话。

它提醒我们,作为围观者,没有任何一个人能够清楚地知道事件的全貌,因此,当我们做出判断时,要非常的小心。

️因为,我们常常以为自己掌握了真相,但很多时候,我们知道的可能只是来自一方面的“论述”。

且不说,这样的论述本身是否经过修剪,单是这个论述本身,就可能带有不同的立场。

正如电影中再一次给出的提示:

作为控方的检察官,可以针对桑德拉的任何一句话,乃至于她小说中的一个情节,来做出她的有罪推定。

显然,他带有强烈的倾向性来参与这个案件。

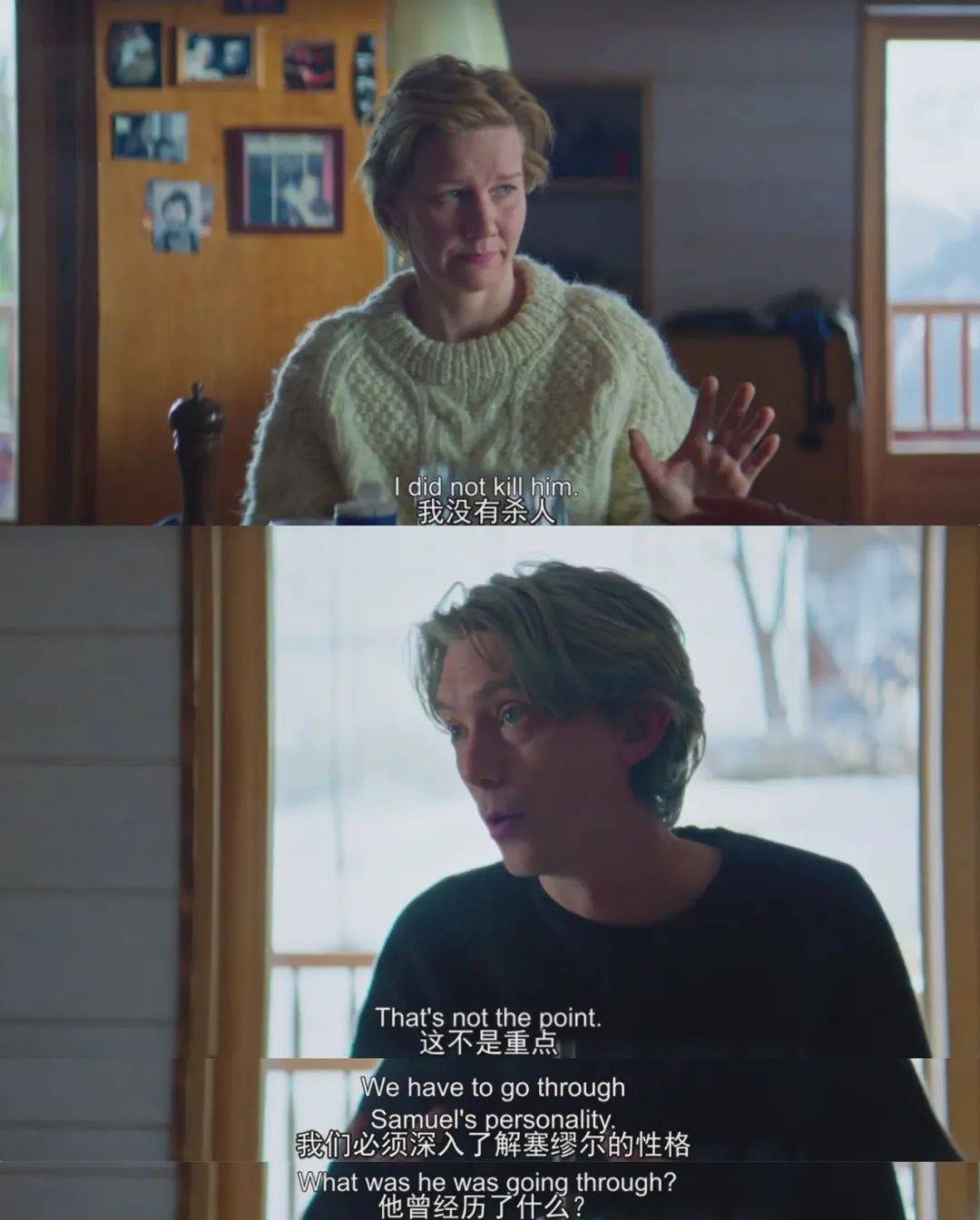

但作为辩方律师,是否就是真相的捍卫者呢?

其实答案也是否定的。

桑德拉第一次和辩护律师见面,就告诉对方:我没有杀人。

但律师非常直截了当地回答:

“️这不是重点。”

重点是什么呢?重点是:

“我们必须深入了解塞缪尔的性格,他曾经经历了什么。”

️也就是说,他关注的重点并不是桑德拉是否真的杀了人;

️而是如何提出一套“论述”,一个让人信服的“故事”,让人相信,桑德拉的丈夫是自杀而死的。

️至于他是因为意外跌落,还是真的被桑德拉所杀,或是自杀,都不重要。

到了最后,导演还是给出了一个温暖的结局,儿子的这段回忆说服了陪审团,做出了桑德拉无罪的判决。

但始终萦绕在我心头的,仍然是挥之不去的怀疑:

如果儿子的这段回忆也是假的,是他选择了相信母亲,而编造出的谎言呢?

即使儿子说的这段话是真的,那么有没有可能这次,男人没有想要自杀,而是在和桑德拉的争吵中,出现了意外呢?

️我没有答案,我只知道抵达真相并没有那么容易。

️无论是任何事,我们都没有必要觉得自己真理在握。