高君曼和姐夫相爱,他们生活15年后,高君曼怀着悔恨离开人世

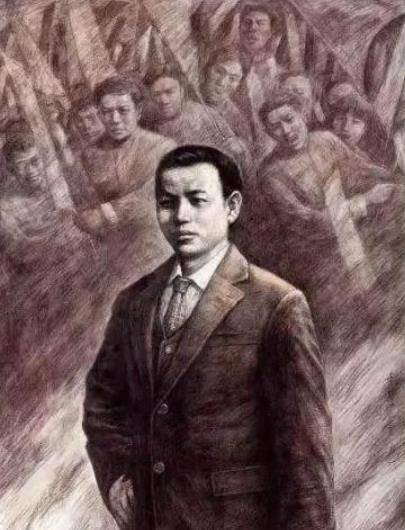

2025年,一部优秀的革命历史电视剧《觉醒年代》为大家再现了当年先辈们为国家、为人民的奉献和牺牲,其中伟人陈独秀一家人给大家留下了深刻的印象。

在电视剧中,保守派的部分小人因为不满陈独秀宣扬新文化和新思想的举措,所以拿陈独秀的私人问题大作文章。

想要以此作为污点否定陈独秀的整个人品,他的妻子高君曼也牵涉其中,但正如她当初毅然决然地做出选择一样,遭受到的代价她也同样咬牙承担。

陈独秀与高君曼的故事在剧中因为时间关系,刚好演的就是他们在革命岁月中相伴相偕的时光,作为知己一般的爱人,他们俩的感情在动荡历史中看起来坚定又动人,可是纵观他们的整个人生故事,却不禁让人感到唏嘘。

陈独秀与原配的包办婚姻

陈独秀的家乡在安徽省怀宁县,他出生在一个家世显赫的书香门第,很小的时候父亲就因为得病去世离开了他,他就养在了自己的祖父膝下。

陈独秀的祖父一生颇有些不得志,作为一位候补知县本来有机会当官高升的,可惜命运没给他这个机会,他这个候补一辈子都没有转正。

展开全文陈独秀养在祖父身边,自然被老人家寄予了厚望,况且他虽然是家里最小的孩子,可是陈独秀很聪明,读书很有天分,他的祖父便对他格外上心,非常重视他的学业,而且还会亲自教导他学习。

像陈独秀这样的家庭,做长辈都希望小辈能够成人成才,为家族荣耀再添荣光,陈家祖父也希望陈独秀能按照自己给他规划的道路走,希望他为陈家争气。

当时先进思潮还没有在中国的土地上掀起暴风,知识分子主要还是学习四书五经,终极目标是考取功名,但是陈独秀对这些陈腐的思想文化没有兴趣,而且他还要表现出来,就是不服从祖父的管教。

在陈独秀的骨子里就有一股犟脾气。

但是他的犟脾气也有软肋,那就是他的母亲。当时他的祖父因为他老是与之作对,常常气得老人家动用家法打他,陈独秀当然不会因为挨打就屈服,可是当母亲的十分心疼,常常躲在房里暗自垂泪,陈独秀不忍让母亲伤心,只好乖乖地读书习字。

陈独秀在读书这件事上真的很有天赋,哪怕他对四书五经这些没兴趣,但还是考了个秀才回来,这在陈家和当地人的眼中是“年轻有为,日后前途不可限量”,便有许多人想要与之结亲。

当时陈独秀已经交由他叔父养育了,在传统观念里,婚姻大事是父母之命,陈独秀的父亲去世了,自己作为他的监护人有权和他的母亲为他择一门好亲事,于是在便认真地帮他相看了起来,最后选中了安徽统帅副将的大女儿高大众,与之定了亲。

这整个过程都没有过问过陈独秀的意见,他同意或者不同意都不重要,这就是名副其实的包办婚姻。

定亲第二年陈独秀再去参加乡试却没考上,家里人就觉得那就先结婚成家,然后再慢慢“立业”,陈独秀就在那一年回家与高大众成亲了。

高大众是将门之女,陈独秀家是书香门第,在传统观念里他俩看起来是门当户对,天作之合,但是脑子里是新思想的陈独秀并不喜欢这些“传统的东西”,对盲婚哑嫁的包办婚姻

更是深恶痛绝,可是他又没办法反抗,只能像之前读书一样再次屈服。

虽然陈独秀不满意包办婚姻,但是高大众本人其实还是不错的姑娘,她不仅长得眉清目秀,而且端庄得体,是一位标标准准的名门闺秀。

不管陈独秀心里怎么想,婚已经结了,高大众也成为了自己的妻子,那么自己就应该试着去接受她。

名义妻子与知心爱人

高大众从小接受的是封建思想的教育,不仅裹小脚,而且没有读过书,她从小就被告诉要学会如何操持家务,嫁人之时也被再三叮嘱日后要好好孝敬公婆、伺候丈夫,为夫家生儿育女。

在这样的环境里成长的高大众没有什么理想信念,也不知道什么叫做独立人格,丈夫就是自己的天和地,她要做的就是在一栋宅子里日复一日地做好妻子和母亲的责任,恪守好妇道,直到自己的生命结束。

这与陈独秀的三观完全就不一致,但是既然两个人现在在一起生活了,那么陈独秀就希望能改变她,想先教高大众习字。

可是封建思想侵害之深不是那么容易改变的,就像要把一个人打碎重组一样,首先“打碎”这个举动就会让对方不理解甚至害怕。

对于高大众来说,她接受的思想就是女子没必要读那么多书,所以她对陈独秀教自己习字表现得很抗拒,她不知道自己学这个干嘛,她又不用考取功名。

而在两人的家庭之外,晚清的列强侵略与维新思潮被时代的巨浪一把推到社会的岸上,陈独秀在这股浪潮中被裹挟着往前走去,他想要走向的道路似乎变得清晰起来了,悲愤与热血齐齐涌上了心头,陈独秀开始积极地投身于反清运动。

陈独秀整天都忙着发表大量的反封建文章,这在高大众的眼里是“不务正业”的表现,在她的认识里,像陈独秀这样的书香门第要好好读书考取功名,早日进入仕途才是正道,她从没想过推翻封建统治这样的“大胆想法”。

高大众不许陈独秀干这么危险的事情,对他发表文章表达了强烈的不满,陈独秀本身的性格又倔又犟,一点就着,两人始终无法达成一致,陈独秀对这场婚姻再次感到了心灰意冷。

高大众也十分心累,她认为自己尽心尽责地照顾好了家庭,也努力生养儿女,可是为什么这个家庭没有想象中幸福,她不知道自己哪里做错了。

也是这个时候,高君曼来到了陈独秀与高大众的家中。

高君曼是高家的小女儿,也是高大众的父亲与继母的孩子,所以她们俩是同父异母的姐妹。高君曼因为比高大众晚出生十年,避免了封建思想的迫害,她不仅没有缠过小脚,还有机会进学校读书,接触新思想。

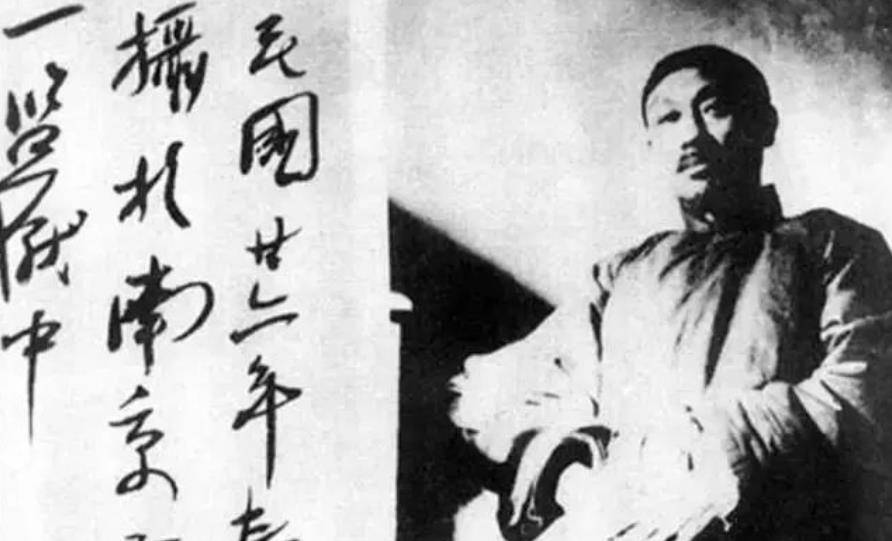

高君曼在读书这件事上也很聪明,是北京师大的才女,她对进步思想也十分推崇,是开放独立的新时代女性,陈独秀发表在报纸上的文章常常让她敬佩不已,她也很自豪自己的姐夫如此优秀。

与高君曼接触的陈独秀也十分欣赏这个妹妹,她对事情都有自己的独到见解,有革命热情,也很喜欢思考学习,两人在文学上也有聊得来的话题,陈独秀还会经常在文学上辅导高君曼。

因为婚姻生活的不愉快,陈独秀很少与其他的高家人接触,但是高君曼就与他特别投缘,两人的关系也变得特别友好。

另一边,陈独秀在反清运动中表现显眼,于是就被清政府盯上了,到处发了通缉令想要抓住他,为了避难,陈独秀只能前去日本求学,期间继续搞爱国运动,也继续接受先进思想的洗礼。

陈独秀流亡在外,当时通讯手段落后,写信是普遍的交流方式,可是高大众又不认识字,更别说写信了,所以给陈独秀写信回信的任务就交给了高君曼,两人便有了持续联络的机会。

接受过新思想的高君曼特别理解与支持陈独秀的革命道路,也认为人应该要有抱负,更应该有救国救民的热忱之心。

两人在信中也会谈到相关的话题,他们在精神上开始走得越来越近,渐渐地,两人的之间的亲情不知不觉间变质了,爱情之花绽放在了原本贫瘠的土地上。

已悔梦归处

1910年,陈独秀向家里所有人宣布,他要和高君曼在一起生活,而且两人还要结婚。

高大众听到这个消息一时无法接受,在她传统且简单地思想观念里,就算两个人没有感情了,也有了四个孩子了,以前那些人不也是将就着过了一辈子。

她不能理解离婚,她只感到这是“被休弃”的羞辱,而且丈夫选择的那个人还是自己的妹妹,高大众顿时陷入悲愤交加却又无可奈何的境地。

双方的长辈更觉得陈独秀和高君曼两个人的做法是败坏门风,哪里有人娶了姐姐又不想要了,转头去娶别人的亲妹妹,也没有妹妹和姐夫在一起的道理。

高陈两家感觉脸都被这两人丢尽了,坚决不同意陈独秀和高君曼在一起。

陈独秀的犟脾气再一次替他做出了选择,他无法说服所有人,就直接带着高君曼离开了老家,一边继续革命事业,一边过着自己决定的婚姻生活。

而高君曼一直都与陈独秀站在统一战线上,陈独秀选择了离开,那她便也跟着一起走,或许当时的陈独秀在高君曼心中不仅是大众眼中手拿炬火的引路人,也是她人生中的一团火和光,让她忍不住跟随他的脚步,多苦多累她都不怕。

从两人一起出走之后,陈独秀在革命事业上开始倾注更多的心力,当时还是的中国还处在黑暗中的探索阶段,找到一条新路没多久却又碰壁,陈独秀就是在这样的反复中不断总结思考,然后下一次再热情满满地一头扎进去。

高君曼则给予陈独秀精神上的支持,陪伴他一次又一次失败,温和包容他的失意,再默默支持他重头再来。

后来陈独秀彻底结束自己在日本的流亡生活回到上海办青年杂志,又于1916年底被蔡元培邀请去北大在北京定居,高君曼始终没有任何怨言,当时她也已经是陈独秀对外的正经夫人了。

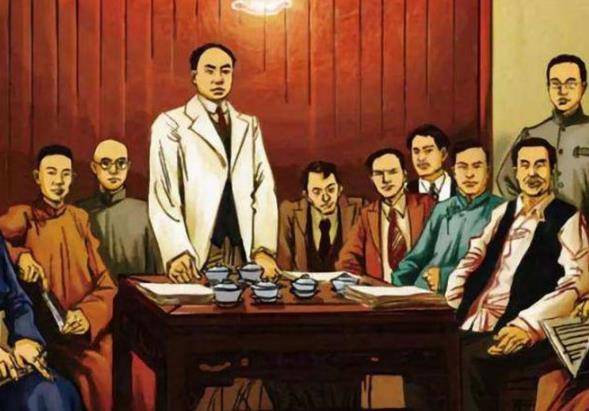

到了北京以后,陈独秀比以前更忙了,不仅要处理学校的事情,还要忙着思想启蒙办《新青年》杂志,同时还要精神饱满地与顽固派作斗争,高君曼此时不仅在生活上照顾陈独秀,在杂志编辑上也花心思出力,每日还要接待来家里的革命同志。

高君曼完全成陈独秀的一个全能助手了。

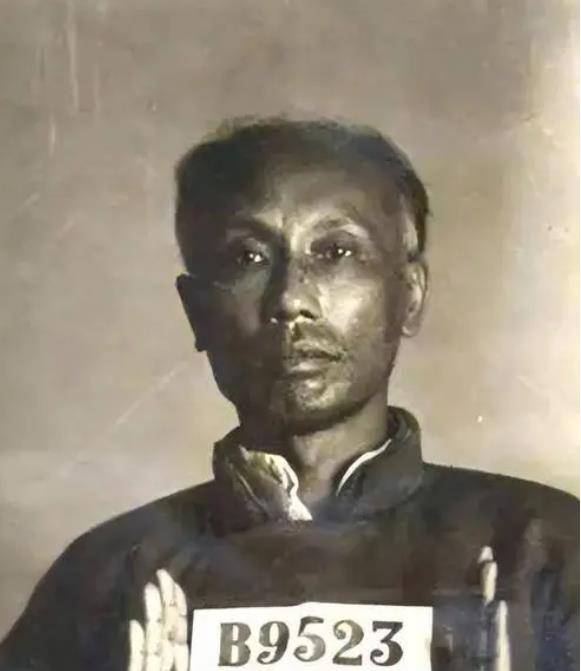

慢慢地,情势越来越严重了,陈独秀的战斗精神却也越发高昂,频繁地参加革命活动,高君曼便帮他作掩护,可是陈独秀到底还是被政府的人抓了,好几次请他坐大牢,高君曼又赶紧想办法联络人去营救他。

等到陈独秀进监狱已经成了家庭便饭以后,高君曼也就陪着他一起进去,在陈独秀最繁忙紧张的那段时间,高君曼也不停地忙着,最后终于把自己的身体累病了,也没来得及好好治疗。

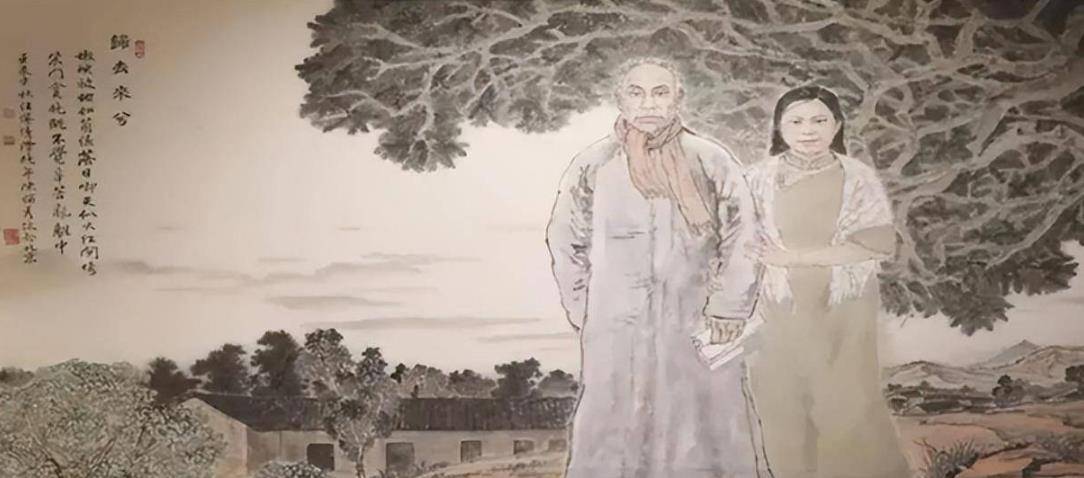

高君曼原以为哪怕是自己先一步死了,自己也是和陈独秀在一起的,但是没有料到,两人的感情会走到冷淡。

建党以后的陈独秀还在为革命事业发光发热,只是这光亮已经照不到自己的身上了。

既然两人的感情已经疏离,高君曼便带着孩子去了南京,这一走以后,两人一直都没有再见面,短短的十五年陪伴到此结束,几年后她就在孤苦与病痛中离开了这个世界。

而高君曼死去的前一年,她的姐姐也承受不住自己子女接连丧命的打击病逝,两姐妹的结局倒是殊途同归了,可惜高君曼没有未卜先知的能力,只能悔恨当初了。