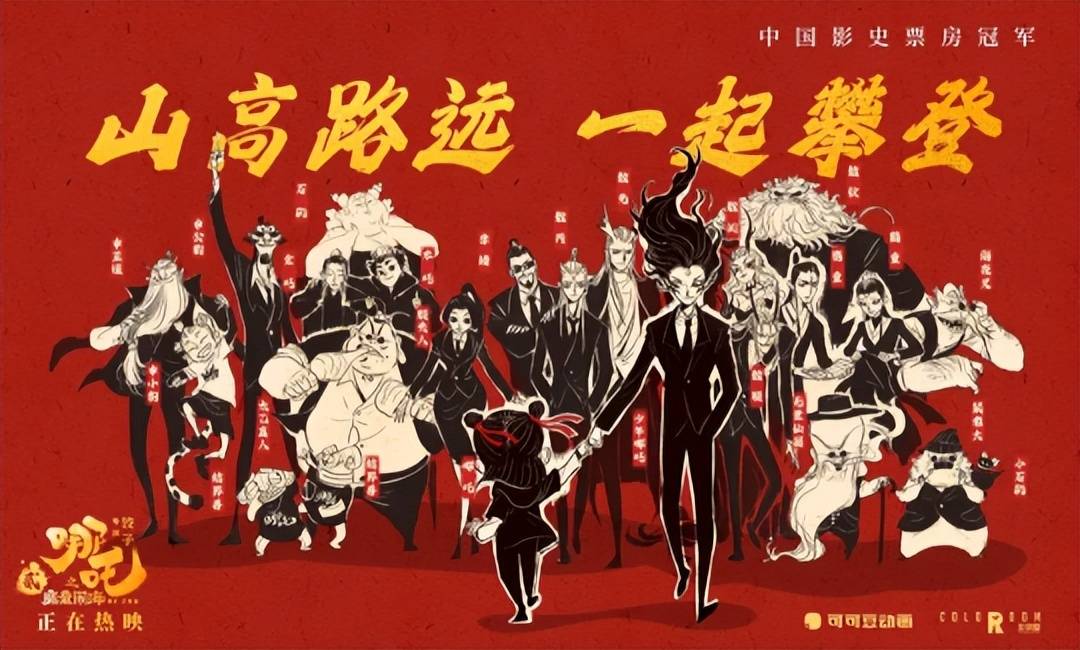

从《哪吒2之魔童闹海》中揭示学前教育智慧革新,助力孩子蜕变

2025年春节档,《哪吒2之魔童闹海》一路逆袭,票房成绩斐然,现已成功登上中国电影史第一宝座!一群热血青年,全力以赴“死磕”五年,吒儿有情又有义,坚信我命由我不由天,让观众们大呼过瘾。

而这部电影的意义远不止于票房上的辉煌,更通过角色的成长轨迹与情感张力,为学前教育工作者提供了深刻的启示。影片中哪吒的蜕变、家庭的包容、规则的打破,以及多元角色的塑造,均映射出教育理念与实践革新的方向。

影片中,哪吒因“魔丸”身份被偏见束缚,但其父母始终以无条件的爱接纳他,母亲殷夫人甚至说:“娘从没在乎过,你是仙是魔,娘只知道,你是娘的儿。”

在现实教育场景中,教师有时会因为幼儿的偶尔哭闹、争抢玩具的行为,就轻易地给孩子贴上 “脾气差”“不懂得分享” 等标签。这些标签一旦形成,就如同给幼儿戴上了无形的枷锁,限制了教育者对幼儿的全面认知,也限制了幼儿自身的发展空间。

于教育者而言,我们首先要做的就是摒弃对幼儿的“标签化”评价,深刻认识到每个幼儿都是独一无二的个体,其行为背后都蕴含着特定的发展需求与探索欲望。

以喜欢拆解玩具的幼儿为例,这一行为并非简单的破坏,而是他们探索物体内部结构、了解因果关系的一种方式。教师应敏锐捕捉到这种行为背后的积极意义,引导他们参与科学探究活动。

如结合巧智绘steam大颗粒编程积木搭建建构游戏,让幼儿利用上百个零件和几十种不同造型颜色的积木搭建出起重机、南瓜车、火车等装置,再在这些装置中融入点击、彩灯、变阻器等电子模块,结合一套编程卡片,为这些积木造型赋予生命。让幼儿在探索中激发创造力,培养解决问题的能力,从而实现从关注 “问题行为” 到挖掘 “发展契机” 的转变。

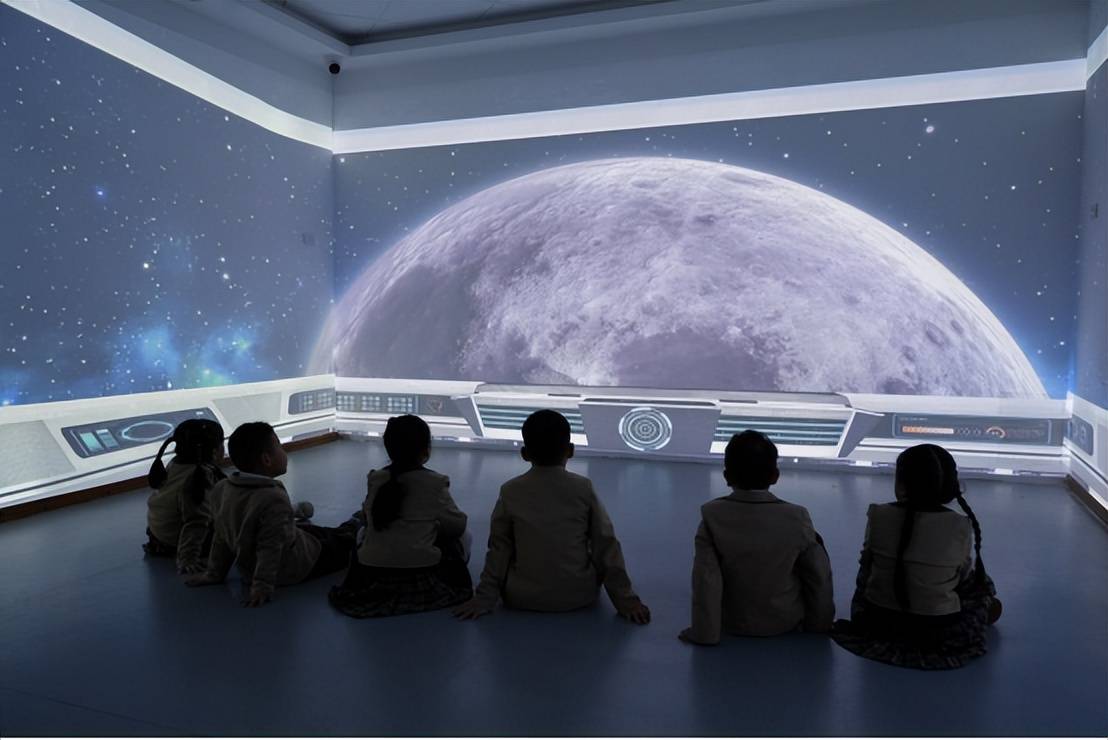

在传统学前教育中,“标准化输出”的痕迹较为明显。许多幼儿园将教育简化为知识的机械传递,教师是知识的传授者,但是现在,教师更像是个引导者,结合现代化信息技术,通过多元互动的形式,让孩子主动探索未知的知识海洋。

例如运用巧智绘的幼儿园全息互动投影主题墙面沉浸式游戏空间将教室打造成东海,以 “哪吒闹海” 为蓝本开展 “海洋保卫战” 主题游戏。在这个游戏中,幼儿可以扮演不同的角色,如哪吒、敖丙、虾兵蟹将等。通过模拟哪吒闹海的情节,幼儿在 “海战” 中学习到海洋生物的知识,了解到团队合作的重要性,还能通过幼儿制作避水符(艺术创作)、说服龙王(语言表达)等多元方式解决问题。这种沉浸式学习让知识不再是被灌输的“定论”,而是亲身探索的“发现”。

️1. 角色转型:成为“反思型实践者”

影片中申公豹的复杂性与成长弧光,提醒教师需跳出“非黑即白”的评判框架。例如,通过巧智绘AI观察评价,学习如何从幼儿的行为表象挖掘深层需求,像殷夫人一样“看见”孩子内心的挣扎。

️2. 信息化素养:技术融合教学的能力升级

教师需掌握智能设备的创新应用,如使用AI语音助手生成个性化故事、利用新型技术助力课堂游戏丰富性。例如,在信息技术融合公开课课堂上,带孩子们学习“哪吒闹海”的神话故事,利用巧智绘智慧课堂游戏互动课件幼儿园绘本故事角色扮演故事绘游戏让孩子们自己绘画故事中的角色,通过AR扫描技术,将这些绘画的人物扫描到屏幕中,通过拖拽、放大、缩小、配音、配乐等动作,创编属于自己的“哪吒闹海”故事。

️3. 终身学习:与时代同频的成长自觉

影片中哪吒的“少年气”源于不断突破自我。现代科技为教育提供了丰富的资源和工具,幼师也要跟上时代的步伐,学习具体软件的操作技能,积极思考、规划并实时基于新技术的教学活动。利用新型技术为自己减负,保持专业活力。

《哪吒之魔童闹海》的教育启示在于:真正的教育不是塑造“完美孩子”,而是激发每个生命的内在力量。通过理念革新、技术赋能与教师成长的三重变革,学前教育工作者可以像哪吒一样,以“不知天高地厚”的勇气,打破传统桎梏,为幼儿构建一个包容、自主、充满可能的成长世界。正如影片所传递的——生命的价值不在于被定义,而在于自我定义。